Josef Weingartner Der Umbau des Biixner Domes im XVIII. Jahrhundert.

6l

ältere Nordturm 1612 eine frühbarocke Haube erhielt8). Außerdem waren dem Dom im

XIV. und XV. Jh. eine ganze Reihe von größeren und kleineren Kapellen an- und selbst

eingebaut worden und so werden wir uns nicht darüber wundern dürfen, daß seine innere

und äußere Gestalt der Blütezeit der süd-

deutschen Barockkunst höchst unmodern er-

schien.

Alles, was man damals an einem Monu-

mentalbau schätzte, ging ihm ab. Es fehlte die

einheitliche Raumwirkung des Inneren ebenso-

sehr wie die geschlossene Form des Äußeren.

Alles war asymmetrisch, willkürlich, zufällig ge-

worden, die Formen und die Räume erschienen

bunt durcheinander gemischt und trugen über-

dies Stilformen, die damals im Gegensatz zu

den Formen der Antike als barbarisch, regellos

und unschön empfunden wurden. Was uns

heute wieder mit Entzücken erfüllen müßte, der

malerische Stimmungsreiz und die geschicht-

liche Unmittelbarkeit dieser wechselvollen Grup-

pierung, konnte dem Auge des XVIII. Jhs. nur

ein Greuel sein und auch die ehrwürdige Weihe

des Alters war nicht imstande, es für den Ab-

gang der „Baukunst“, der klassischen Einzel-

form und der barocken Raumwirkung irgend-

wie zu entschädigen.

Tatsächlich tauchte gegen Ende des

XVII. Jhs., wo nach dem Gesagten mehrere

tirolische Stifter ihre altehrwürdigen Kirchen

bereits erneuert hatten und wo man auch in

Innsbruck lange schon von einem Abbruch der Stadtpfarrkirche redete, auch in Brixen

ernstlich der Gedanke an einen Um- oder Neubau auf. In der Sitzung des Domkapitels

vom 14. Mai 1694 berichtet der Domdekan über eine Unterredung mit dem Fürstbischof

Johann Franz v. Khuen „wegen des vorhabenden Pau der Thumbkhirchen“. Nach der

Ansicht des Fürstbischofs müsse das wichtige Werk noch reiflicher überlegt werden und

darum sei dieser bereit, seinerseits Deputierte zu ernennen, wenn das Domkapitel dasselbe

tun wolle. Demnach sei „zu dibattieren, .... 1 mo ob man pauen solle, 2. quibus medijs,

3. quomodo und fir das 4. durch wenn“. Die erste Frage, fährt der Referent fort, sei bald

gelöst, da man den Umbau schon seit langem im Sinne habe und zu diesem Zweck auch

schon ein hölzernes Modell habe machen lassen. Betreffs des Bauplanes aber solle man

nach der Ansicht des Fürstbischofs vorerst noch einen Baumeister, etwa den Gump von

Innsbruck oder auch einen anderen anderswoher berufen. Das Kapitel zeigte sich von

diesem Vorschlag hochbefriedigt und wählte vier Domherren in die vom Fürstbischof vor- 3 *

3) Vgl* für alle diese Angaben den Aufsatz Tinkhausers, „Die alte und neue Domkirche zu Brixen in Tirol“.

Mitteilungen d. C. C. 1861, S. 90 ff.

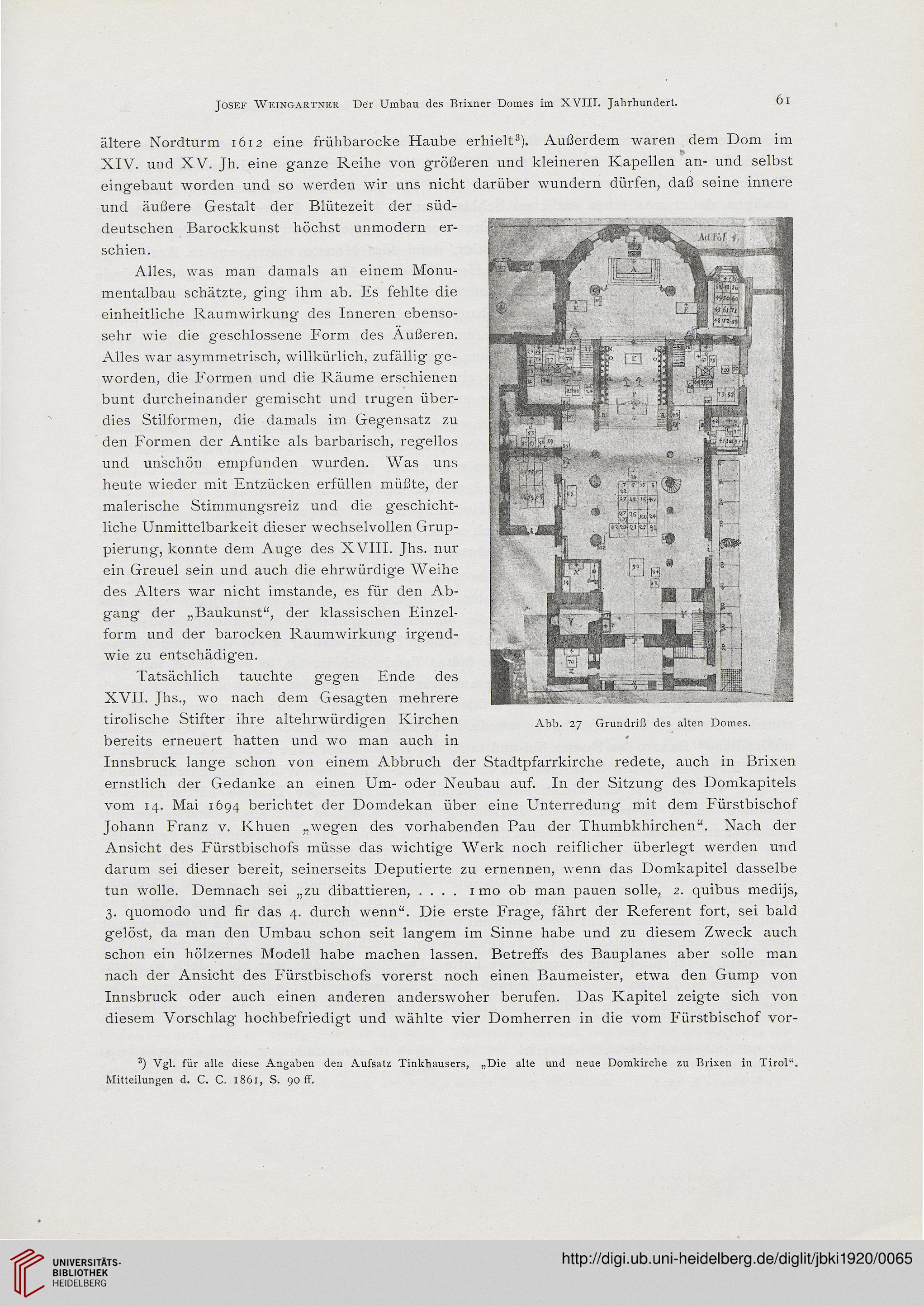

Abb. 27 Grundriß des alten Domes.

6l

ältere Nordturm 1612 eine frühbarocke Haube erhielt8). Außerdem waren dem Dom im

XIV. und XV. Jh. eine ganze Reihe von größeren und kleineren Kapellen an- und selbst

eingebaut worden und so werden wir uns nicht darüber wundern dürfen, daß seine innere

und äußere Gestalt der Blütezeit der süd-

deutschen Barockkunst höchst unmodern er-

schien.

Alles, was man damals an einem Monu-

mentalbau schätzte, ging ihm ab. Es fehlte die

einheitliche Raumwirkung des Inneren ebenso-

sehr wie die geschlossene Form des Äußeren.

Alles war asymmetrisch, willkürlich, zufällig ge-

worden, die Formen und die Räume erschienen

bunt durcheinander gemischt und trugen über-

dies Stilformen, die damals im Gegensatz zu

den Formen der Antike als barbarisch, regellos

und unschön empfunden wurden. Was uns

heute wieder mit Entzücken erfüllen müßte, der

malerische Stimmungsreiz und die geschicht-

liche Unmittelbarkeit dieser wechselvollen Grup-

pierung, konnte dem Auge des XVIII. Jhs. nur

ein Greuel sein und auch die ehrwürdige Weihe

des Alters war nicht imstande, es für den Ab-

gang der „Baukunst“, der klassischen Einzel-

form und der barocken Raumwirkung irgend-

wie zu entschädigen.

Tatsächlich tauchte gegen Ende des

XVII. Jhs., wo nach dem Gesagten mehrere

tirolische Stifter ihre altehrwürdigen Kirchen

bereits erneuert hatten und wo man auch in

Innsbruck lange schon von einem Abbruch der Stadtpfarrkirche redete, auch in Brixen

ernstlich der Gedanke an einen Um- oder Neubau auf. In der Sitzung des Domkapitels

vom 14. Mai 1694 berichtet der Domdekan über eine Unterredung mit dem Fürstbischof

Johann Franz v. Khuen „wegen des vorhabenden Pau der Thumbkhirchen“. Nach der

Ansicht des Fürstbischofs müsse das wichtige Werk noch reiflicher überlegt werden und

darum sei dieser bereit, seinerseits Deputierte zu ernennen, wenn das Domkapitel dasselbe

tun wolle. Demnach sei „zu dibattieren, .... 1 mo ob man pauen solle, 2. quibus medijs,

3. quomodo und fir das 4. durch wenn“. Die erste Frage, fährt der Referent fort, sei bald

gelöst, da man den Umbau schon seit langem im Sinne habe und zu diesem Zweck auch

schon ein hölzernes Modell habe machen lassen. Betreffs des Bauplanes aber solle man

nach der Ansicht des Fürstbischofs vorerst noch einen Baumeister, etwa den Gump von

Innsbruck oder auch einen anderen anderswoher berufen. Das Kapitel zeigte sich von

diesem Vorschlag hochbefriedigt und wählte vier Domherren in die vom Fürstbischof vor- 3 *

3) Vgl* für alle diese Angaben den Aufsatz Tinkhausers, „Die alte und neue Domkirche zu Brixen in Tirol“.

Mitteilungen d. C. C. 1861, S. 90 ff.

Abb. 27 Grundriß des alten Domes.