86

Josef Weingartner Der Ümbau des Brixner Domes im XVIII. Jahrhundert.

"’-tj

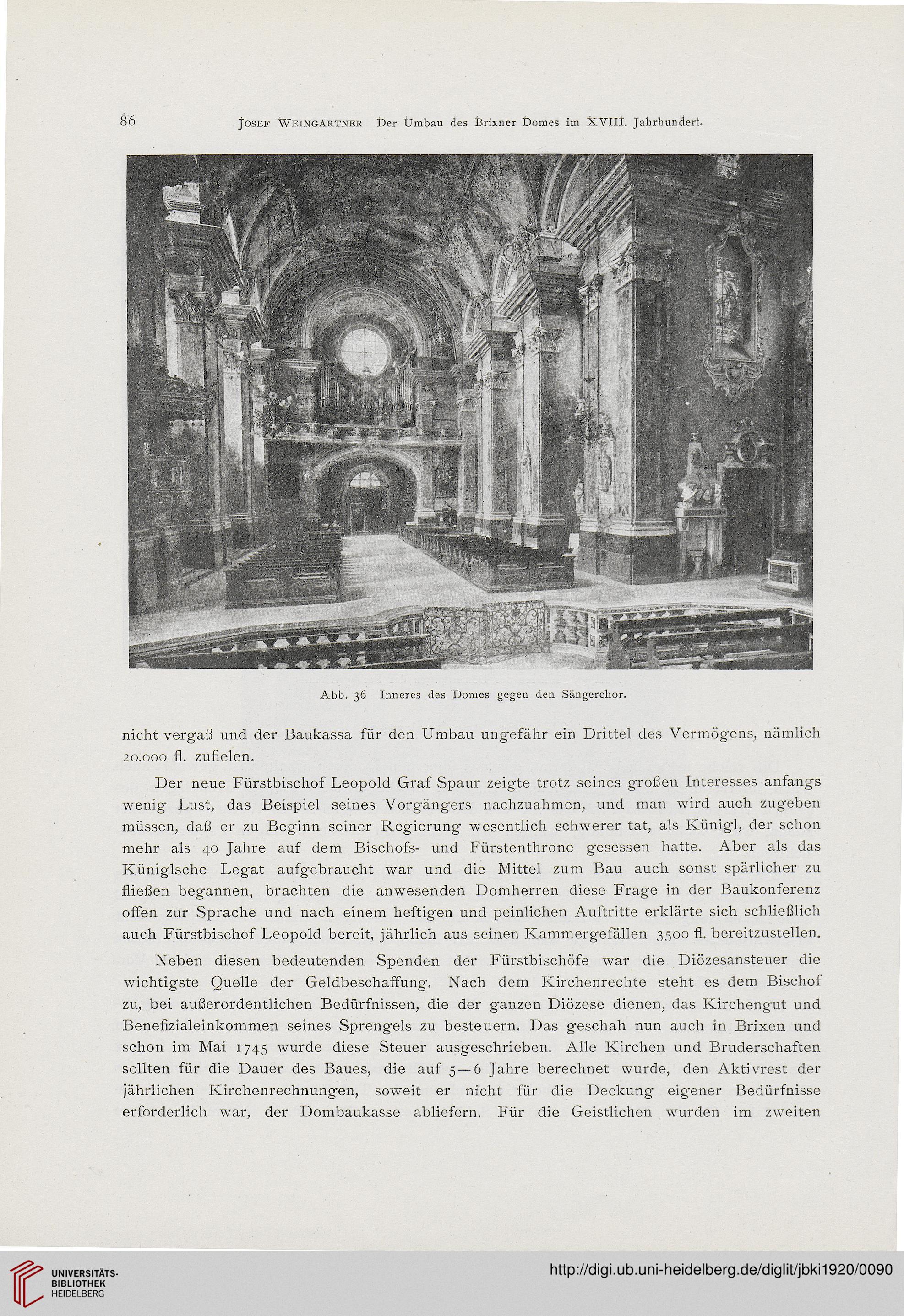

Abb. 36 Inneres des Domes gegen den Sängerchor.

nicht vergaß und der Baukassa für den Umbau ungefähr ein Drittel des Vermögens, nämlich

20.000 fl. zufielen.

Der neue Fürstbischof Leopold Graf Spaur zeigte trotz seines großen Interesses anfangs

wenig Lust, das Beispiel seines Vorgängers nachzuahmen, und man wird auch zugeben

müssen, daß er zu Beginn seiner Regierung wesentlich schwerer tat, als Künigl, der schon

mehr als 40 Jahre auf dem Bischofs- und Fürstenthrone gesessen hatte. Aber als das

Küniglsche Legat aufgebraucht war und die Mittel zum Bau auch sonst spärlicher zu

fließen begannen, brachten die anwesenden Domherren diese Frage in der Baukonferenz

offen zur Sprache und nach einem heftigen und peinlichen Auftritte erklärte sich schließlich

auch Fürstbischof Leopold bereit, jährlich aus seinen Kammergefällen 3500 fl. bereitzustellen.

Neben diesen bedeutenden Spenden der Fürstbischöfe war die Diözesansteuer die

wichtigste Quelle der Geldbeschaffung. Nach dem Kirchenrechte steht es dem Bischof

zu, bei außerordentlichen Bedürfnissen, die der ganzen Diözese dienen, das Kirchengut und

Benefizialeinkommen seines Sprengels zu besteuern. Das geschah nun auch in Brixen und

schon im Mai 1745 wurde diese Steuer ausgeschrieben. Alle Kirchen und Bruderschaften

sollten für die Dauer des Baues, die auf 5 — 6 Jahre berechnet wurde, den Aktivrest der

jährlichen Kirchenrechnungen, soweit er nicht für die Deckung eigener Bedürfnisse

erforderlich war, der Dombaukasse abliefern. Für die Geistlichen wurden im zweiten

Josef Weingartner Der Ümbau des Brixner Domes im XVIII. Jahrhundert.

"’-tj

Abb. 36 Inneres des Domes gegen den Sängerchor.

nicht vergaß und der Baukassa für den Umbau ungefähr ein Drittel des Vermögens, nämlich

20.000 fl. zufielen.

Der neue Fürstbischof Leopold Graf Spaur zeigte trotz seines großen Interesses anfangs

wenig Lust, das Beispiel seines Vorgängers nachzuahmen, und man wird auch zugeben

müssen, daß er zu Beginn seiner Regierung wesentlich schwerer tat, als Künigl, der schon

mehr als 40 Jahre auf dem Bischofs- und Fürstenthrone gesessen hatte. Aber als das

Küniglsche Legat aufgebraucht war und die Mittel zum Bau auch sonst spärlicher zu

fließen begannen, brachten die anwesenden Domherren diese Frage in der Baukonferenz

offen zur Sprache und nach einem heftigen und peinlichen Auftritte erklärte sich schließlich

auch Fürstbischof Leopold bereit, jährlich aus seinen Kammergefällen 3500 fl. bereitzustellen.

Neben diesen bedeutenden Spenden der Fürstbischöfe war die Diözesansteuer die

wichtigste Quelle der Geldbeschaffung. Nach dem Kirchenrechte steht es dem Bischof

zu, bei außerordentlichen Bedürfnissen, die der ganzen Diözese dienen, das Kirchengut und

Benefizialeinkommen seines Sprengels zu besteuern. Das geschah nun auch in Brixen und

schon im Mai 1745 wurde diese Steuer ausgeschrieben. Alle Kirchen und Bruderschaften

sollten für die Dauer des Baues, die auf 5 — 6 Jahre berechnet wurde, den Aktivrest der

jährlichen Kirchenrechnungen, soweit er nicht für die Deckung eigener Bedürfnisse

erforderlich war, der Dombaukasse abliefern. Für die Geistlichen wurden im zweiten