88

Josef Weingartner Der Ümbau des Brixner Domes im XVlIT. Jahrhundert.

in dem Maße wie heute in den Händen der kirchlichen Behörden. Soweit nun das Gebiet des

Fürstentums Brixen in Frage kam, konnte der Fürstbischof natürlich auch auf die weltlichen

Beamten leicht Einfluß nehmen. Weitaus der größere Teil der Diözese lag aber „im

Östereichischen“, wie man sich damals ausdrückte, und hier konnte zumal die Haltung

der Pflegeverwaltungen dem Unternehmen ernste Hindernisse bereiten. Wohl hatte sich

das Ordinariat schon gleich anfangs an die

Innsbrucker Regierung gewendet und er-

sucht, die ihr unterstehenden Stellen im Sinne

der ausgeschriebenen Steuer zu instruieren.

Doch bald zeigte sich, daß die Sache nicht

so einfach war, wie man in Brixen glaubte.

Von vielen Dekanen kam Bericht, daß die

Pflegevorstehungen den Beitrag verweigerten

und sich darauf beriefen, von der Regierung

keinen Auftrag und keine Bewilligung zu

haben. Auch lag die Schuld nicht allein bei

den Pflegern, sondern die Domsteuer war

auch bei den Gemeinden nicht populär. Das

Gefühl der Zugehörigkeit, das den Klerus

mit der Kathedrale seiner Diözese verband,

war im Volke nicht so lebendig. Da blieb

das Interesse jeder Gemeinde an der eigenen

Kirche hängen, und es ist bezeichnend, daß

schon der zweiten Steuerausschreibung als

Postscriptum angefügt wurde, man habe ge-

hört, vielerorts mache man ungewöhnliche

und unnötige Ausgaben, um bei der Kirchen-

rechnung keinen Aktivrest zu haben. Zumal

im Oberinntal, in Imst, Landeck, im Otztal

und Aussfern steckten sich die Gemeinden

hinter ihre Pfleger und fanden bei ihnen

kräftigen Beistand. So wird z. B. 1746 von

Längenfeld berichtet, daß die Kirche gut

stehe und alles Notwendige habe. Die Ge-

meinde sei aber trotzdem gegen den Dombeitrag und habe vom Pfleger in Silz den Befehl

erwirkt, daß ohne ausdrückliche Erlaubnis der Regierung nichts hergegeben werden dürfe.

Die Regierung aber hatte wohl schon 1745 die Pfleger zur Berichterstattung über die

Vermögensverhältnisse der betreffenden Kirchen aufgefordert und ihnen einen Termin von

sechs Wochen gestellt, jedoch der Amtsschimmel trottete im XVIII. Jh. womöglich noch

gemächlicher als heute, die Gutachten gingen nur langsam ein und fielen überdies viel-

fach recht ungünstig aus. Am 30. März 1746 bat das Ordinariat, man möge doch die aus-

stehenden Gutachten urgieren. Man verlange übrigens nicht mehr als zwei Drittel der

Erhausungen. In einem späteren Schreiben ging man sogar auf die Hälfte, ja auf ein

Drittel herunter und forderte von Kirchen, die nicht mehr als 50 fl. Aktivrest hatten,

gar nichts.

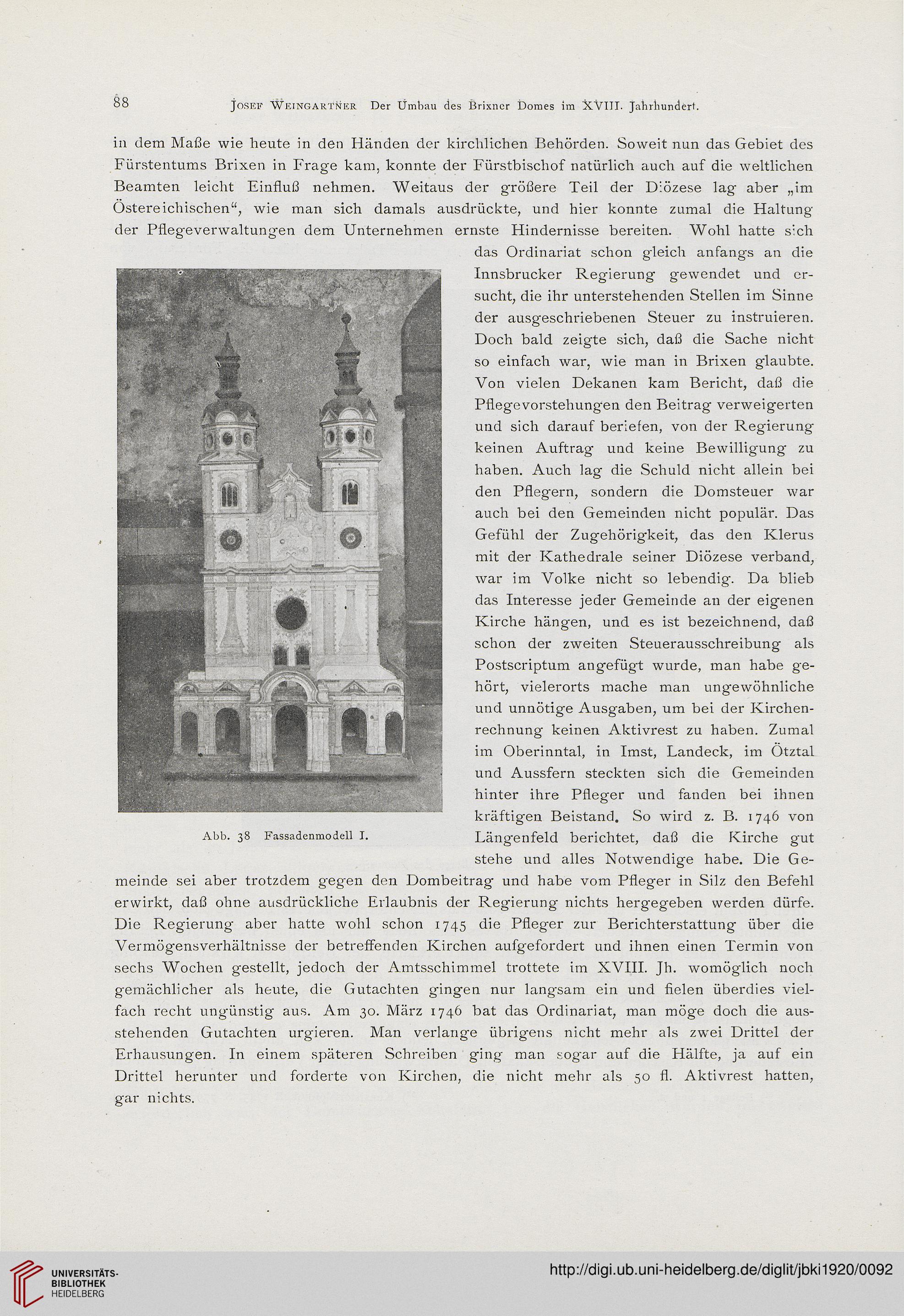

Abb. 38 Fassadenmodell I.

Josef Weingartner Der Ümbau des Brixner Domes im XVlIT. Jahrhundert.

in dem Maße wie heute in den Händen der kirchlichen Behörden. Soweit nun das Gebiet des

Fürstentums Brixen in Frage kam, konnte der Fürstbischof natürlich auch auf die weltlichen

Beamten leicht Einfluß nehmen. Weitaus der größere Teil der Diözese lag aber „im

Östereichischen“, wie man sich damals ausdrückte, und hier konnte zumal die Haltung

der Pflegeverwaltungen dem Unternehmen ernste Hindernisse bereiten. Wohl hatte sich

das Ordinariat schon gleich anfangs an die

Innsbrucker Regierung gewendet und er-

sucht, die ihr unterstehenden Stellen im Sinne

der ausgeschriebenen Steuer zu instruieren.

Doch bald zeigte sich, daß die Sache nicht

so einfach war, wie man in Brixen glaubte.

Von vielen Dekanen kam Bericht, daß die

Pflegevorstehungen den Beitrag verweigerten

und sich darauf beriefen, von der Regierung

keinen Auftrag und keine Bewilligung zu

haben. Auch lag die Schuld nicht allein bei

den Pflegern, sondern die Domsteuer war

auch bei den Gemeinden nicht populär. Das

Gefühl der Zugehörigkeit, das den Klerus

mit der Kathedrale seiner Diözese verband,

war im Volke nicht so lebendig. Da blieb

das Interesse jeder Gemeinde an der eigenen

Kirche hängen, und es ist bezeichnend, daß

schon der zweiten Steuerausschreibung als

Postscriptum angefügt wurde, man habe ge-

hört, vielerorts mache man ungewöhnliche

und unnötige Ausgaben, um bei der Kirchen-

rechnung keinen Aktivrest zu haben. Zumal

im Oberinntal, in Imst, Landeck, im Otztal

und Aussfern steckten sich die Gemeinden

hinter ihre Pfleger und fanden bei ihnen

kräftigen Beistand. So wird z. B. 1746 von

Längenfeld berichtet, daß die Kirche gut

stehe und alles Notwendige habe. Die Ge-

meinde sei aber trotzdem gegen den Dombeitrag und habe vom Pfleger in Silz den Befehl

erwirkt, daß ohne ausdrückliche Erlaubnis der Regierung nichts hergegeben werden dürfe.

Die Regierung aber hatte wohl schon 1745 die Pfleger zur Berichterstattung über die

Vermögensverhältnisse der betreffenden Kirchen aufgefordert und ihnen einen Termin von

sechs Wochen gestellt, jedoch der Amtsschimmel trottete im XVIII. Jh. womöglich noch

gemächlicher als heute, die Gutachten gingen nur langsam ein und fielen überdies viel-

fach recht ungünstig aus. Am 30. März 1746 bat das Ordinariat, man möge doch die aus-

stehenden Gutachten urgieren. Man verlange übrigens nicht mehr als zwei Drittel der

Erhausungen. In einem späteren Schreiben ging man sogar auf die Hälfte, ja auf ein

Drittel herunter und forderte von Kirchen, die nicht mehr als 50 fl. Aktivrest hatten,

gar nichts.

Abb. 38 Fassadenmodell I.