I 20

Josef Weingartner Der Umbau des Brixner Domes im XVIII. Jahrhundeit.

Unkosten ausgeführt werden könne, andererseits der Fürstbischof Benedettis Sache nicht

fallen ließ, mußte die Deputation schließlich doch nachgeben. Benedetti kam im Dezember

1746 mit einem neuen geschnitzten und gefaßten Modell persönlich nach Brixen, und

trotzdem die Deputation — wohl mit Berufung auf das Modell Fögers — entschieden

für einen Altar mit Säulenarchitektur eintrat, so war doch Künigl „nach all ange-

wendeter mentschmöglicher Miehe“ nicht umzustimmen und beharrte fest auf Benedettis

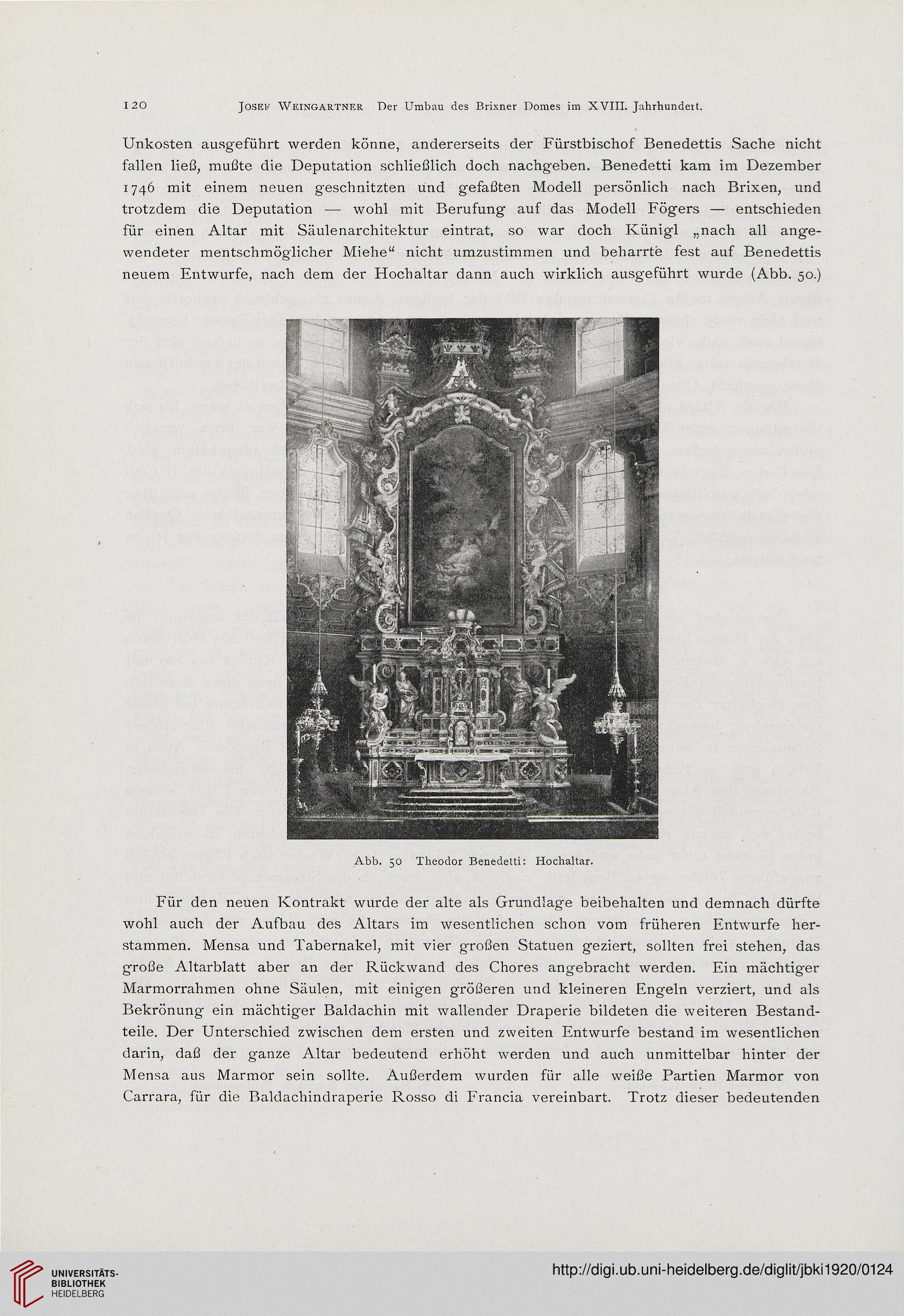

neuem Entwürfe, nach dem der Hochaltar dann auch wirklich ausgeführt wurde (Abb. 50.)

Abb. 50 Theodor Benedetti: Hochaltar.

Für den neuen Kontrakt wurde der alte als Grundlage beibehalten und demnach dürfte

wohl auch der Aufbau des Altars im wesentlichen schon vom früheren Entwürfe her-

stammen. Mensa und Tabernakel, mit vier großen Statuen geziert, sollten frei stehen, das

große Altarblatt aber an der Rückwand des Chores angebracht werden. Ein mächtiger

Marmorrahmen ohne Säulen, mit einigen größeren und kleineren Engeln verziert, und als

Bekrönung ein mächtiger Baldachin mit wallender Draperie bildeten die weiteren Bestand-

teile. Der Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Entwürfe bestand im wesentlichen

darin, daß der ganze Altar bedeutend erhöht werden und auch unmittelbar hinter der

Mensa aus Marmor sein sollte. Außerdem wurden für alle weiße Partien Marmor von

Carrara, für die Baldachindraperie Rosso di Francia vereinbart. Trotz dieser bedeutenden

Josef Weingartner Der Umbau des Brixner Domes im XVIII. Jahrhundeit.

Unkosten ausgeführt werden könne, andererseits der Fürstbischof Benedettis Sache nicht

fallen ließ, mußte die Deputation schließlich doch nachgeben. Benedetti kam im Dezember

1746 mit einem neuen geschnitzten und gefaßten Modell persönlich nach Brixen, und

trotzdem die Deputation — wohl mit Berufung auf das Modell Fögers — entschieden

für einen Altar mit Säulenarchitektur eintrat, so war doch Künigl „nach all ange-

wendeter mentschmöglicher Miehe“ nicht umzustimmen und beharrte fest auf Benedettis

neuem Entwürfe, nach dem der Hochaltar dann auch wirklich ausgeführt wurde (Abb. 50.)

Abb. 50 Theodor Benedetti: Hochaltar.

Für den neuen Kontrakt wurde der alte als Grundlage beibehalten und demnach dürfte

wohl auch der Aufbau des Altars im wesentlichen schon vom früheren Entwürfe her-

stammen. Mensa und Tabernakel, mit vier großen Statuen geziert, sollten frei stehen, das

große Altarblatt aber an der Rückwand des Chores angebracht werden. Ein mächtiger

Marmorrahmen ohne Säulen, mit einigen größeren und kleineren Engeln verziert, und als

Bekrönung ein mächtiger Baldachin mit wallender Draperie bildeten die weiteren Bestand-

teile. Der Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Entwürfe bestand im wesentlichen

darin, daß der ganze Altar bedeutend erhöht werden und auch unmittelbar hinter der

Mensa aus Marmor sein sollte. Außerdem wurden für alle weiße Partien Marmor von

Carrara, für die Baldachindraperie Rosso di Francia vereinbart. Trotz dieser bedeutenden