Josef Weingartner Der Umbau des Brixner Domes im XVIII. Jahrhundert.

1 33

warben und ebenfalls Proben vorlegten, wurde von der Deputation ausdrücklich anerkannt,

daß „khainer das Goldt so fein und hoch getrieben als der fremde Herr Magnus

Alexander Kreuzner“.

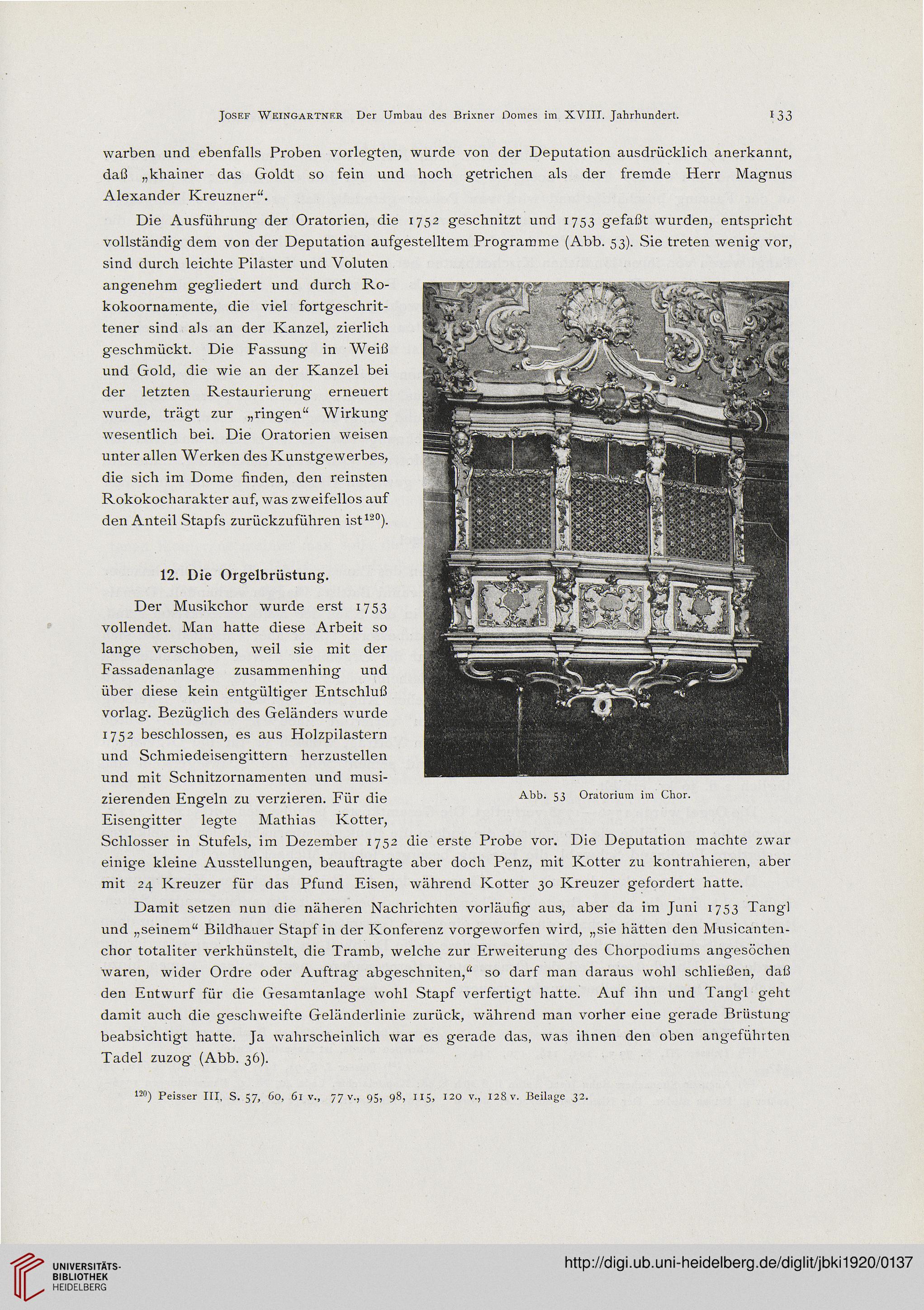

Die Ausführung der Oratorien, die 1752 geschnitzt und 1753 gefaßt wurden, entspricht

vollständig dem von der Deputation aufgestelltem Programme (Abb. 53). Sie treten wenig vor,

sind durch leichte Pilaster und Voluten

angenehm gegliedert und durch Ro-

kokoornamente, die viel fortgeschrit-

tener sind als an der Kanzel, zierlich

geschmückt. Die Fassung in Weiß

und Gold, die wie an der Kanzel bei

der letzten Restaurierung erneuert

wurde, trägt zur „ringen“ Wirkung

wesentlich bei. Die Oratorien weisen

unter allen Werken des Kunstgewerbes,

die sich im Dome finden, den reinsten

Rokokocharakter auf, was zweifellos auf

den Anteil Stapfs zurückzuführen ist120).

12. Die Orgelbrüstung.

Der Musikchor wurde erst 1753

vollendet. Man hatte diese Arbeit so

lange verschoben, weil sie mit der

Fassadenanlage zusammenhing und

über diese kein entgültiger Entschluß

vorlag. Bezüglich des Geländers wurde

1752 beschlossen, es aus Holzpilastern

und Schmiedeisengittern herzustellen

und mit Schnitzornamenten und musi-

zierenden Engeln zu verzieren. Für die

Eisengitter legte Mathias Kotter,

Schlosser in Stufeis, im Dezember 1752 die erste Probe vor. Die Deputation machte zwar

einige kleine Ausstellungen, beauftragte aber doch Penz, mit Kotter zu kontrahieren, aber

mit 24 Kreuzer für das Pfund Eisen, während Kotter 30 Kreuzer gefordert hatte.

Damit setzen nun die näheren Nachrichten vorläufig aus, aber da im Juni 1753 Tangl

und „seinem“ Bildhauer Stapf in der Konferenz vorgeworfen wird, „sie hätten den Musicanten-

chor totaliter verkhünstelt, die Tramb, welche zur Erweiterung des Chorpodiums angesöchen

waren, wider Ordre oder Auftrag abgeschniten,“ so darf man daraus wohl schließen, daß

den Entwurf für die Gesamtanlage wohl Stapf verfertigt hatte. Auf ihn und Tangl geht

damit auch die geschweifte Geländerlinie zurück, während man vorher eine gerade Brüstung

beabsichtigt hatte. Ja wahrscheinlich war es gerade das, was ihnen den oben angeführten

Tadel zuzog (Abb. 36).

12°) Peisser III, S. 57, 60, 61 v., 77 v., 95, 98, 115, 120 v., 128 v. Beilage 32.

Abb. 53 Oratorium im Chor.

1 33

warben und ebenfalls Proben vorlegten, wurde von der Deputation ausdrücklich anerkannt,

daß „khainer das Goldt so fein und hoch getrieben als der fremde Herr Magnus

Alexander Kreuzner“.

Die Ausführung der Oratorien, die 1752 geschnitzt und 1753 gefaßt wurden, entspricht

vollständig dem von der Deputation aufgestelltem Programme (Abb. 53). Sie treten wenig vor,

sind durch leichte Pilaster und Voluten

angenehm gegliedert und durch Ro-

kokoornamente, die viel fortgeschrit-

tener sind als an der Kanzel, zierlich

geschmückt. Die Fassung in Weiß

und Gold, die wie an der Kanzel bei

der letzten Restaurierung erneuert

wurde, trägt zur „ringen“ Wirkung

wesentlich bei. Die Oratorien weisen

unter allen Werken des Kunstgewerbes,

die sich im Dome finden, den reinsten

Rokokocharakter auf, was zweifellos auf

den Anteil Stapfs zurückzuführen ist120).

12. Die Orgelbrüstung.

Der Musikchor wurde erst 1753

vollendet. Man hatte diese Arbeit so

lange verschoben, weil sie mit der

Fassadenanlage zusammenhing und

über diese kein entgültiger Entschluß

vorlag. Bezüglich des Geländers wurde

1752 beschlossen, es aus Holzpilastern

und Schmiedeisengittern herzustellen

und mit Schnitzornamenten und musi-

zierenden Engeln zu verzieren. Für die

Eisengitter legte Mathias Kotter,

Schlosser in Stufeis, im Dezember 1752 die erste Probe vor. Die Deputation machte zwar

einige kleine Ausstellungen, beauftragte aber doch Penz, mit Kotter zu kontrahieren, aber

mit 24 Kreuzer für das Pfund Eisen, während Kotter 30 Kreuzer gefordert hatte.

Damit setzen nun die näheren Nachrichten vorläufig aus, aber da im Juni 1753 Tangl

und „seinem“ Bildhauer Stapf in der Konferenz vorgeworfen wird, „sie hätten den Musicanten-

chor totaliter verkhünstelt, die Tramb, welche zur Erweiterung des Chorpodiums angesöchen

waren, wider Ordre oder Auftrag abgeschniten,“ so darf man daraus wohl schließen, daß

den Entwurf für die Gesamtanlage wohl Stapf verfertigt hatte. Auf ihn und Tangl geht

damit auch die geschweifte Geländerlinie zurück, während man vorher eine gerade Brüstung

beabsichtigt hatte. Ja wahrscheinlich war es gerade das, was ihnen den oben angeführten

Tadel zuzog (Abb. 36).

12°) Peisser III, S. 57, 60, 61 v., 77 v., 95, 98, 115, 120 v., 128 v. Beilage 32.

Abb. 53 Oratorium im Chor.