Marianne Zweig Das Harrachsche Gartengebäude in der Ungargasse.

I I

■vj— r ’ . rn~rn~-"T. —LJ

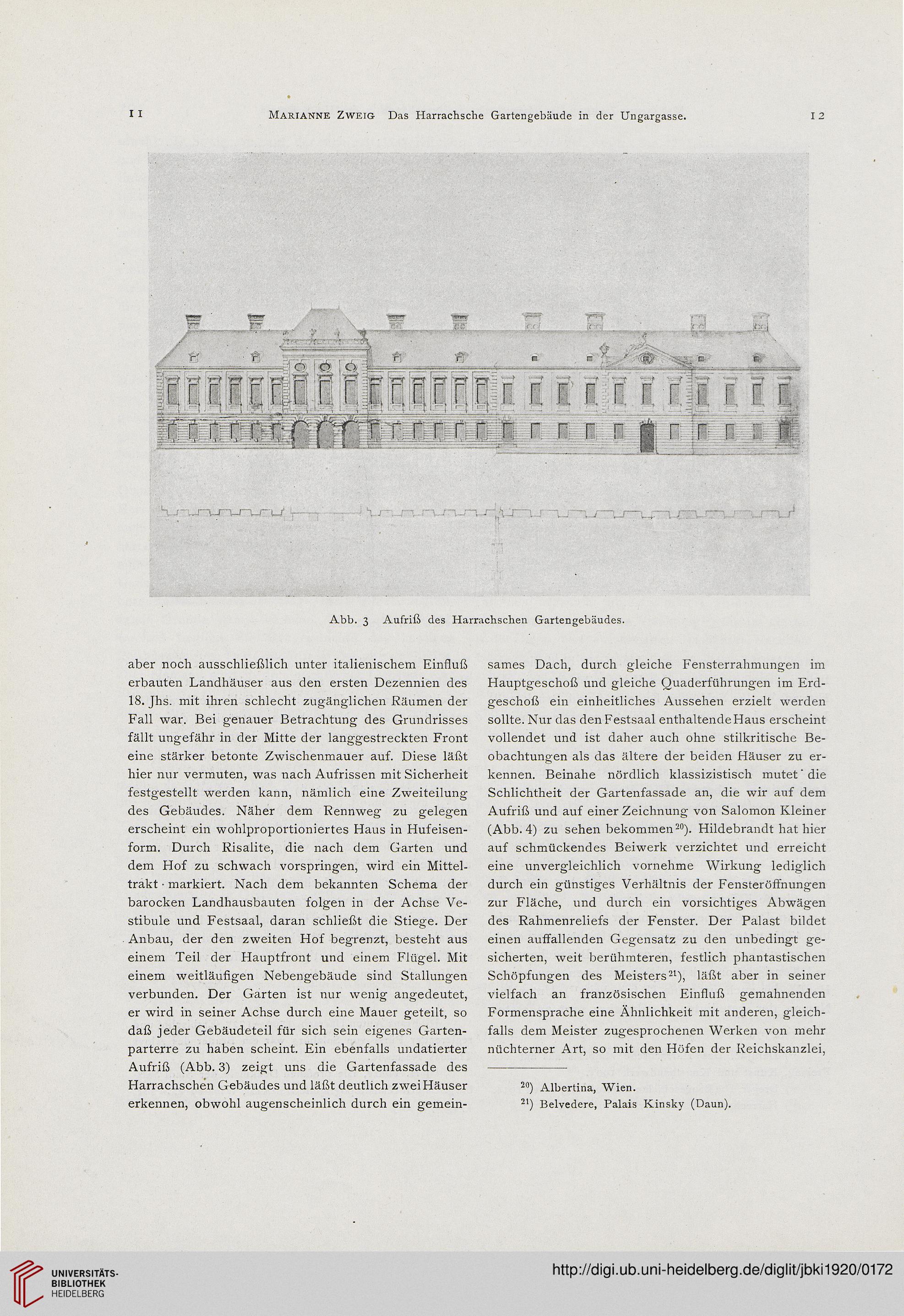

Abb. 3 Aufriß des Harrachschen Gartengebäudes.

aber noch ausschließlich unter italienischem Einfluß

erbauten Landhäuser aus den ersten Dezennien des

18. Jhs. mit ihren schlecht zugänglichen Räumen der

Fall war. Bei genauer Betrachtung des Grundrisses

fällt ungefähr in der Mitte der langgestreckten Front

eine stärker betonte Zwischenmauer auf. Diese läßt

hier nur vermuten, was nach Aufrissen mit Sicherheit

festgestellt werden kann, nämlich eine Zweiteilung

des Gebäudes. Näher dem Rennweg zu gelegen

erscheint ein wohlproportioniertes Haus in Hufeisen-

form. Durch Risalite, die nach dem Garten und

dem Hof zu schwach vorspringen, wird ein Mittel-

trakt • markiert. Nach dem bekannten Schema der

barocken Landhausbauten folgen in der Achse Ve-

stibüle und Festsaal, daran schließt die Stiege. Der

Anbau, der den zweiten Hof begrenzt, besteht aus

einem Teil der Hauptfront und einem Flügel. Mit

einem weitläufigen Nebengebäude sind Stallungen

verbunden. Der Garten ist nur wenig angedeutet,

er wird in seiner Achse durch eine Mauer geteilt, so

daß jeder Gebäudeteil für sich sein eigenes Garten-

parterre zu haben scheint. Ein ebenfalls undatierter

Aufriß (Abb. 3) zeigt uns die Gartenfassade des

Harrachschen Gebäudes und läßt deutlich zwei Häuser

erkennen, obwohl augenscheinlich durch ein gemein-

sames Dach, durch gleiche Fensterrahmungen im

Hauptgeschoß und gleiche Quaderführungen im Erd-

geschoß ein einheitliches Aussehen erzielt werden

sollte. Nur das den Festsaal enthaltende Haus erscheint

vollendet und ist daher auch ohne stilkritische Be-

obachtungen als das ältere der beiden Häuser zu er-

kennen. Beinahe nördlich klassizistisch mutet ‘ die

Schlichtheit der Gartenfassade an, die wir auf dem

Aufriß und auf einer Zeichnung von Salomon Kleiner

(Abb. 4) zu sehen bekommen20). Hildebrandt hat hier

auf schmückendes Beiwerk verzichtet und erreicht

eine unvergleichlich vornehme Wirkung lediglich

durch ein günstiges Verhältnis der Fensteröffnungen

zur Fläche, und durch ein vorsichtiges Abwägen

des Rahmenreliefs der Fenster. Der Palast bildet

einen auffallenden Gegensatz zu den unbedingt ge-

sicherten, weit berühmteren, festlich phantastischen

Schöpfungen des Meisters21), läßt aber in seiner

vielfach an französischen Einfluß gemahnenden

Formensprache eine Ähnlichkeit mit anderen, gleich-

falls dem Meister zugesprochenen Werken von mehr

nüchterner Art, so mit den Höfen der Reichskanzlei,

20) Albertina, Wien.

21) Belvedere, Palais Kinsky (Daun).

I I

■vj— r ’ . rn~rn~-"T. —LJ

Abb. 3 Aufriß des Harrachschen Gartengebäudes.

aber noch ausschließlich unter italienischem Einfluß

erbauten Landhäuser aus den ersten Dezennien des

18. Jhs. mit ihren schlecht zugänglichen Räumen der

Fall war. Bei genauer Betrachtung des Grundrisses

fällt ungefähr in der Mitte der langgestreckten Front

eine stärker betonte Zwischenmauer auf. Diese läßt

hier nur vermuten, was nach Aufrissen mit Sicherheit

festgestellt werden kann, nämlich eine Zweiteilung

des Gebäudes. Näher dem Rennweg zu gelegen

erscheint ein wohlproportioniertes Haus in Hufeisen-

form. Durch Risalite, die nach dem Garten und

dem Hof zu schwach vorspringen, wird ein Mittel-

trakt • markiert. Nach dem bekannten Schema der

barocken Landhausbauten folgen in der Achse Ve-

stibüle und Festsaal, daran schließt die Stiege. Der

Anbau, der den zweiten Hof begrenzt, besteht aus

einem Teil der Hauptfront und einem Flügel. Mit

einem weitläufigen Nebengebäude sind Stallungen

verbunden. Der Garten ist nur wenig angedeutet,

er wird in seiner Achse durch eine Mauer geteilt, so

daß jeder Gebäudeteil für sich sein eigenes Garten-

parterre zu haben scheint. Ein ebenfalls undatierter

Aufriß (Abb. 3) zeigt uns die Gartenfassade des

Harrachschen Gebäudes und läßt deutlich zwei Häuser

erkennen, obwohl augenscheinlich durch ein gemein-

sames Dach, durch gleiche Fensterrahmungen im

Hauptgeschoß und gleiche Quaderführungen im Erd-

geschoß ein einheitliches Aussehen erzielt werden

sollte. Nur das den Festsaal enthaltende Haus erscheint

vollendet und ist daher auch ohne stilkritische Be-

obachtungen als das ältere der beiden Häuser zu er-

kennen. Beinahe nördlich klassizistisch mutet ‘ die

Schlichtheit der Gartenfassade an, die wir auf dem

Aufriß und auf einer Zeichnung von Salomon Kleiner

(Abb. 4) zu sehen bekommen20). Hildebrandt hat hier

auf schmückendes Beiwerk verzichtet und erreicht

eine unvergleichlich vornehme Wirkung lediglich

durch ein günstiges Verhältnis der Fensteröffnungen

zur Fläche, und durch ein vorsichtiges Abwägen

des Rahmenreliefs der Fenster. Der Palast bildet

einen auffallenden Gegensatz zu den unbedingt ge-

sicherten, weit berühmteren, festlich phantastischen

Schöpfungen des Meisters21), läßt aber in seiner

vielfach an französischen Einfluß gemahnenden

Formensprache eine Ähnlichkeit mit anderen, gleich-

falls dem Meister zugesprochenen Werken von mehr

nüchterner Art, so mit den Höfen der Reichskanzlei,

20) Albertina, Wien.

21) Belvedere, Palais Kinsky (Daun).