i7

Marianne Zweig Das Harrachsche Gartengebäude in der Ungargasse.

I 8

✓

Vor dem Anbau einen Obst- und Baumgarten, in der

Achse des älteren Hauses einen ganz in französi-

schem Geschmack gehaltenen Ziergarten. Dem Ge-

bäude zunächst gelegen ist das schattenlose Parterre

gleichsam ein Festsaal im Freien, der mit seinen

reich ornamentierten Rasenflächen, umsäumt von

pyramidenförmig geschnittenem Buchs, begrenzt von

Treillagegängen, den rechten Hintergrund für vor-

•nehme Gesellschaft abgeben sollte. An das Parterre

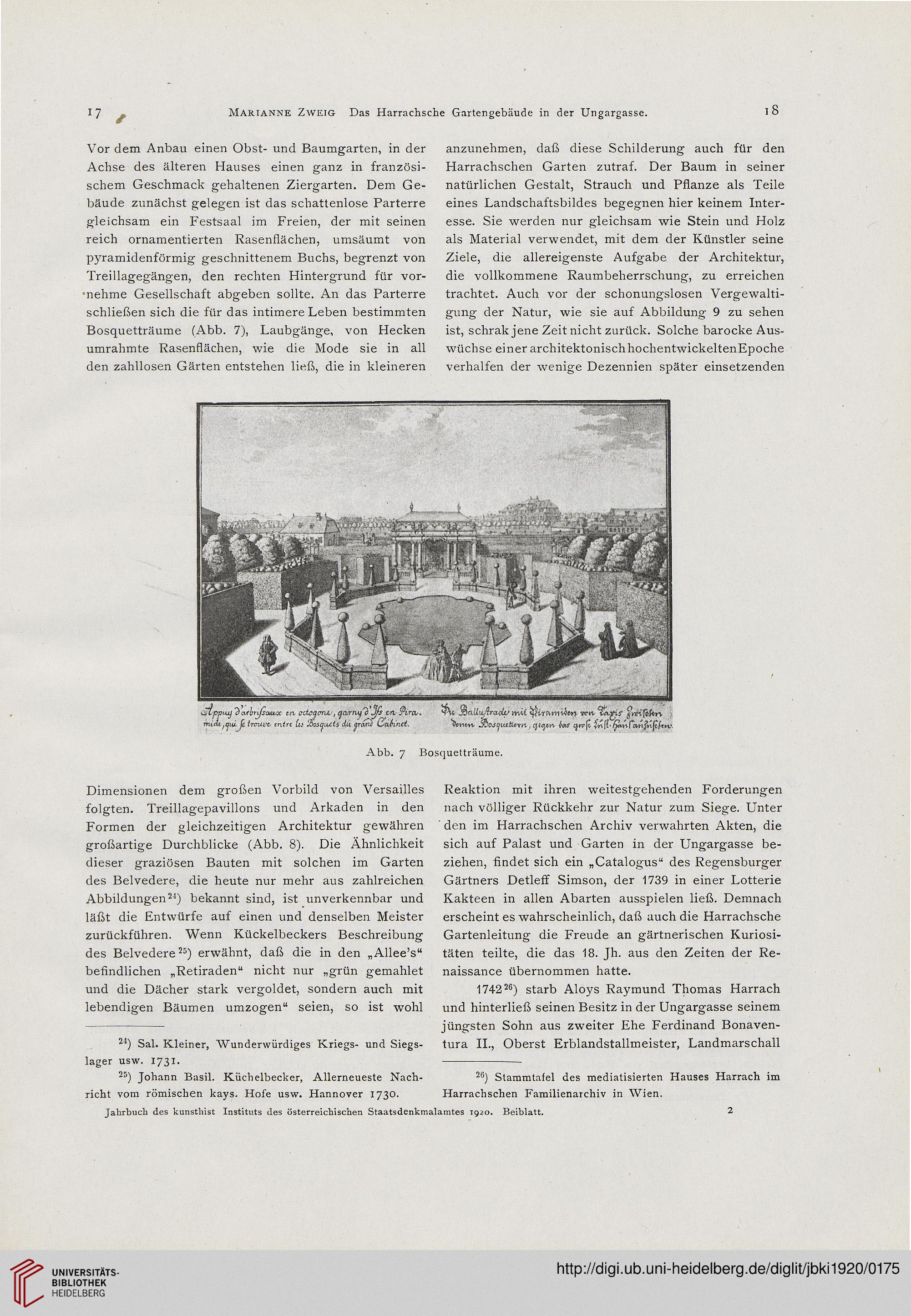

schließen sich die für das intimere Leben bestimmten

Bosquetträume (Abb. 7), Laubgänge, von Hecken

umrahmte Rasenflächen, wie die Mode sie in all

den zahllosen Gärten entstehen ließ, die in kleineren

anzunehmen, daß diese Schilderung auch für den

Harrachschen Garten zutraf. Der Baum in seiner

natürlichen Gestalt, Strauch und Pflanze als Teile

eines Landschaftsbildes begegnen hier keinem Inter-

esse. Sie werden nur gleichsam wie Stein und Holz

als Material verwendet, mit dem der Künstler seine

Ziele, die allereigenste Aufgabe der Architektur,

die vollkommene Raumbeherrschung, zu erreichen

trachtet. Auch vor der schonungslosen Vergewalti-

gung der Natur, wie sie auf Abbildung 9 zu sehen

ist, schrak jene Zeit nicht zurück. Solche barocke Aus-

wüchse einer architektonischhochentwickeltenEpoche

verhalten der wenige Dezennien später einsetzenden

Abb. 7 Bosquetträume.

Dimensionen dem großen Vorbild von Versailles

folgten. Treillagepavillons und Arkaden in den

Formen der gleichzeitigen Architektur gewähren

großartige Durchblicke (Abb. 8). Die Ähnlichkeit

dieser graziösen Bauten mit solchen im Garten

des Belvedere, die heute nur mehr aus zahlreichen

Abbildungen24) bekannt sind, ist unverkennbar und

läßt die Entwürfe auf einen und denselben Meister

zurückführen. Wenn Kückelbeckers Beschreibung

des Belvedere25) erwähnt, daß die in den „Allee’s“

befindlichen „Retiraden“ nicht nur „grün gemahlet

und die Dächer stark vergoldet, sondern auch mit

lebendigen Bäumen umzogen“ seien, so ist wohl

2)) Sal. Kleiner, Wunderwürdiges Kriegs- und Siegs-

lager usw. 1731.

25) Johann Basil. Küchelbecker, Allerneueste Nach-

richt vom römischen kays. Hofe usw. Hannover 1730.

Reaktion mit ihren weitestgehenden Forderungen

nach völliger Rückkehr zur Natur zum Siege. Unter

den im Harrachschen Archiv verwahrten Akten, die

sich auf Palast und Garten in der Ungargasse be-

ziehen, findet sich ein „Catalogus“ des Regensburger

Gärtners Detleff Simson, der 1739 in einer Lotterie

Kakteen in allen Abarten ausspielen ließ. Demnach

erscheint es wahrscheinlich, daß auch die Harrachsche

Gartenleitung die Freude an gärtnerischen Kuriosi-

täten teilte, die das 18. Jh. aus den Zeiten der Re-

naissance übernommen hatte.

174326) starb Aloys Raymund Thomas Harrach

und hinterließ seinen Besitz in der Ungargasse seinem

jüngsten Sohn aus zweiter Ehe Ferdinand Bonaven-

tura II., Oberst Erblandstallmeister, Landmarschall

26) Stammtafel des mediatisierten Hauses Harrach im

Harrachschen Familienarchiv in Wien.

Jahrbuch des kunsthist Instituts des österreichischen Staatsdenkmalamtes 1920. Beiblatt.

2

Marianne Zweig Das Harrachsche Gartengebäude in der Ungargasse.

I 8

✓

Vor dem Anbau einen Obst- und Baumgarten, in der

Achse des älteren Hauses einen ganz in französi-

schem Geschmack gehaltenen Ziergarten. Dem Ge-

bäude zunächst gelegen ist das schattenlose Parterre

gleichsam ein Festsaal im Freien, der mit seinen

reich ornamentierten Rasenflächen, umsäumt von

pyramidenförmig geschnittenem Buchs, begrenzt von

Treillagegängen, den rechten Hintergrund für vor-

•nehme Gesellschaft abgeben sollte. An das Parterre

schließen sich die für das intimere Leben bestimmten

Bosquetträume (Abb. 7), Laubgänge, von Hecken

umrahmte Rasenflächen, wie die Mode sie in all

den zahllosen Gärten entstehen ließ, die in kleineren

anzunehmen, daß diese Schilderung auch für den

Harrachschen Garten zutraf. Der Baum in seiner

natürlichen Gestalt, Strauch und Pflanze als Teile

eines Landschaftsbildes begegnen hier keinem Inter-

esse. Sie werden nur gleichsam wie Stein und Holz

als Material verwendet, mit dem der Künstler seine

Ziele, die allereigenste Aufgabe der Architektur,

die vollkommene Raumbeherrschung, zu erreichen

trachtet. Auch vor der schonungslosen Vergewalti-

gung der Natur, wie sie auf Abbildung 9 zu sehen

ist, schrak jene Zeit nicht zurück. Solche barocke Aus-

wüchse einer architektonischhochentwickeltenEpoche

verhalten der wenige Dezennien später einsetzenden

Abb. 7 Bosquetträume.

Dimensionen dem großen Vorbild von Versailles

folgten. Treillagepavillons und Arkaden in den

Formen der gleichzeitigen Architektur gewähren

großartige Durchblicke (Abb. 8). Die Ähnlichkeit

dieser graziösen Bauten mit solchen im Garten

des Belvedere, die heute nur mehr aus zahlreichen

Abbildungen24) bekannt sind, ist unverkennbar und

läßt die Entwürfe auf einen und denselben Meister

zurückführen. Wenn Kückelbeckers Beschreibung

des Belvedere25) erwähnt, daß die in den „Allee’s“

befindlichen „Retiraden“ nicht nur „grün gemahlet

und die Dächer stark vergoldet, sondern auch mit

lebendigen Bäumen umzogen“ seien, so ist wohl

2)) Sal. Kleiner, Wunderwürdiges Kriegs- und Siegs-

lager usw. 1731.

25) Johann Basil. Küchelbecker, Allerneueste Nach-

richt vom römischen kays. Hofe usw. Hannover 1730.

Reaktion mit ihren weitestgehenden Forderungen

nach völliger Rückkehr zur Natur zum Siege. Unter

den im Harrachschen Archiv verwahrten Akten, die

sich auf Palast und Garten in der Ungargasse be-

ziehen, findet sich ein „Catalogus“ des Regensburger

Gärtners Detleff Simson, der 1739 in einer Lotterie

Kakteen in allen Abarten ausspielen ließ. Demnach

erscheint es wahrscheinlich, daß auch die Harrachsche

Gartenleitung die Freude an gärtnerischen Kuriosi-

täten teilte, die das 18. Jh. aus den Zeiten der Re-

naissance übernommen hatte.

174326) starb Aloys Raymund Thomas Harrach

und hinterließ seinen Besitz in der Ungargasse seinem

jüngsten Sohn aus zweiter Ehe Ferdinand Bonaven-

tura II., Oberst Erblandstallmeister, Landmarschall

26) Stammtafel des mediatisierten Hauses Harrach im

Harrachschen Familienarchiv in Wien.

Jahrbuch des kunsthist Instituts des österreichischen Staatsdenkmalamtes 1920. Beiblatt.

2