Marianne Zweig Das Harrachsche Gartengebäude in der Ungargasse.

22

2 I

S

als eben in der Gartenkunst. Und so mögen die

Worte des Hamburgers Sinapius32) berechtigt ge-

wesen sein, der von seiner Reise nach Österreich

berichtet: „Die Wiener scheinen gegen andere

Deutsche, besonders gegen protestantische, noch um

etwa dreißig Jahre zurück zu sein“.

Eine von Maria Theresia 1767 33) der Vorstadt

Landstraße gewährte Steuerfreiheit hatte in diesem

Stadtteil eine sehr gesteigerte Bautätigkeit zur Folge.

Nur die Ungargasse hat ihren ländlichen Charakter

bewahrt, und wenn man den Plan von Anguissola

und Marinoni mit der Szenographie Hubers ver-

gleicht, so scheint es fast, als wären hier die Jahr-

zehnte spurlos vorübergegangen. Noch immer stehen

Szenographie, erzählt Nikolai: „In der Ungargasse

stehen die Häuser ganz vereinzelt“. Beachtenswert

erschienen dort nur eine Sommervilla der Gräfin

Franziska Esterhazy und der an den Harrachschen

Besitz grenzende, um 1729 erbaute prächtige Palast

des Hofbaudirektors Grafen Gundakar von Althan,

über den an anderer Stelle eingehend berichtet wurde35).

1778 starb 70jährig Graf Ferdinand Bonaventura36).

SeinNeffe Ernst Guido Harrach, Erblandstallmeister37),

erbte den Besitz in der Ungargasse. Eine Abbildung

desselben aus dieser Zeit ist nicht bekannt. Nikolai38)

rühmt 178+ den Palast vor allen den anderen „vielen

und prächtigen Palästen und Gartenhäusern auf der

Landstraße“; er nennt den Harrachschen, den „vor-

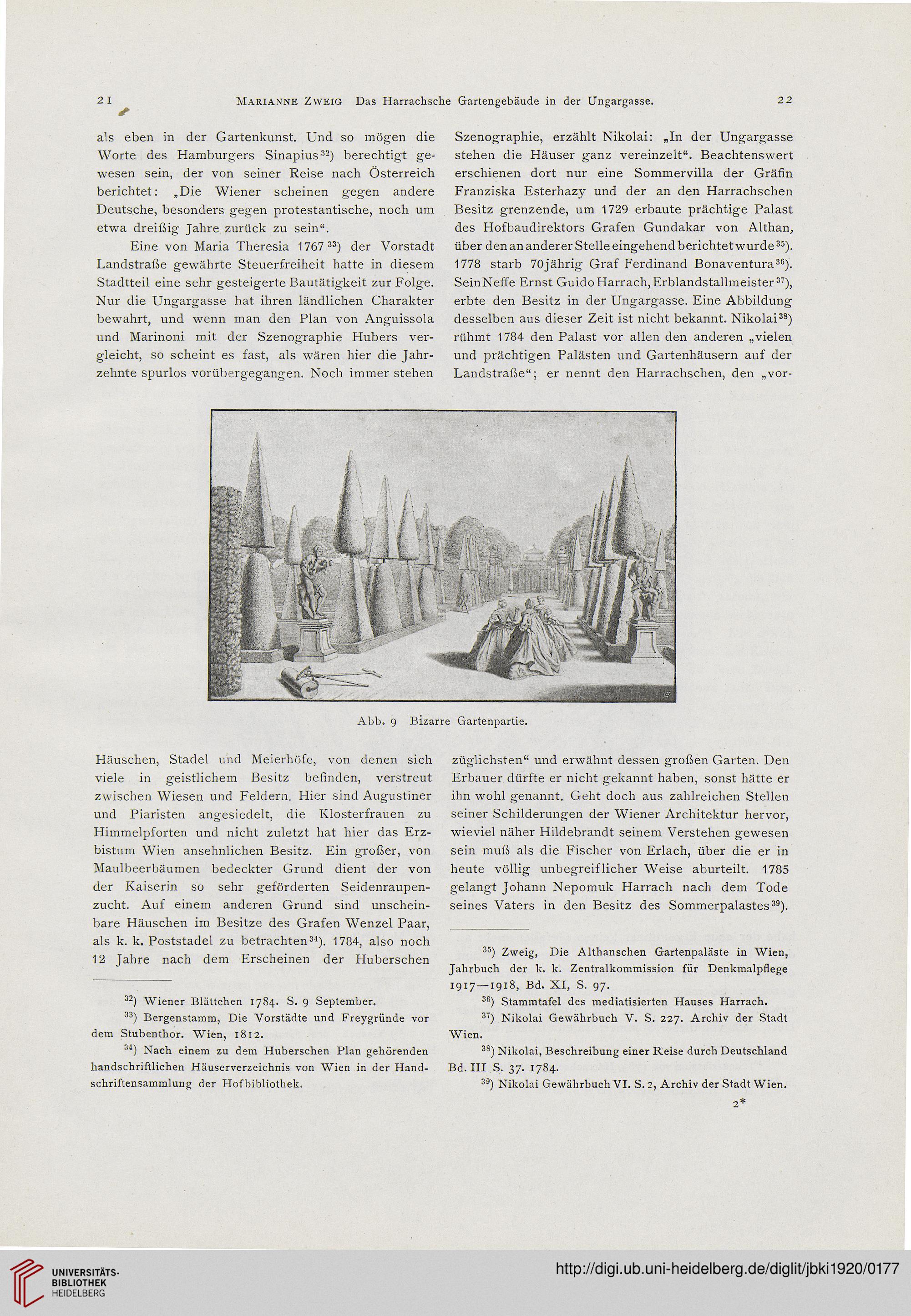

Abb. 9 Bizarre Gartenpartie.

Häuschen, Stadel und Meierhöfe, von denen sich

viele in geistlichem Besitz befinden, verstreut

zwischen Wiesen und Feldern. Hier sind Augustiner

und Piaristen angesiedelt, die Klosterfrauen zu

Himmelpforten und nicht zuletzt hat hier das Erz-

bistum Wien ansehnlichen Besitz. Ein großer, von

Maulbeerbäumen bedeckter Grund dient der von

der Kaiserin so sehr geförderten Seidenraupen-

zucht. Auf einem anderen Grund sind unschein-

bare Häuschen im Besitze des Grafen Wenzel Paar,

als k. k. Poststadel zu betrachten34). 178+, also noch

12 Jahre nach dem Erscheinen der Huberschen

32) Wiener Blättchen 1784. S. 9 September.

33) Bergenstamm, Die Vorstädte und Freygründe vor

dem Stubenthor. Wien, 1812.

34) Nach einem zu dem Huberschen Plan gehörenden

handschriftlichen Häuserverzeichnis von Wien in der Hand-

schriftensammlung der Hofbibliothek.

züglichsten“ und erwähnt dessen großen Garten. Den

Erbauer dürfte er nicht gekannt haben, sonst hätte er

ihn wohl genannt. Geht doch aus zahlreichen Stellen

seiner Schilderungen der Wiener Architektur hervor,

wieviel näher Hildebrandt seinem Verstehen gewesen

sein muß als die Fischer von Erlach, über die er in

heute völlig unbegreiflicher Weise aburteilt. 1785

gelangt Johann Nepomuk Harrach nach dem Tode

seines Vaters in den Besitz des Sommerpalastes39).

35) Zweig, Die Althanschen Gartenpaläste in Wien,

Jahrbuch der k. k. Zentralkommission für Denkmalpflege

1917—1918, Bd. XI, S. 97.

36) Stammtafel des mediatisierten Hauses Harrach.

3‘) Nikolai Gewährbuch V. S. 227. Archiv der Stadt

Wien.

38) Nikolai, Beschreibung einer Reise durch Deutschland

Bd. III S. 37. 1784.

39) Nikolai GewährbuchVI. S. 2, Archiv der Stadt Wien.

2:

22

2 I

S

als eben in der Gartenkunst. Und so mögen die

Worte des Hamburgers Sinapius32) berechtigt ge-

wesen sein, der von seiner Reise nach Österreich

berichtet: „Die Wiener scheinen gegen andere

Deutsche, besonders gegen protestantische, noch um

etwa dreißig Jahre zurück zu sein“.

Eine von Maria Theresia 1767 33) der Vorstadt

Landstraße gewährte Steuerfreiheit hatte in diesem

Stadtteil eine sehr gesteigerte Bautätigkeit zur Folge.

Nur die Ungargasse hat ihren ländlichen Charakter

bewahrt, und wenn man den Plan von Anguissola

und Marinoni mit der Szenographie Hubers ver-

gleicht, so scheint es fast, als wären hier die Jahr-

zehnte spurlos vorübergegangen. Noch immer stehen

Szenographie, erzählt Nikolai: „In der Ungargasse

stehen die Häuser ganz vereinzelt“. Beachtenswert

erschienen dort nur eine Sommervilla der Gräfin

Franziska Esterhazy und der an den Harrachschen

Besitz grenzende, um 1729 erbaute prächtige Palast

des Hofbaudirektors Grafen Gundakar von Althan,

über den an anderer Stelle eingehend berichtet wurde35).

1778 starb 70jährig Graf Ferdinand Bonaventura36).

SeinNeffe Ernst Guido Harrach, Erblandstallmeister37),

erbte den Besitz in der Ungargasse. Eine Abbildung

desselben aus dieser Zeit ist nicht bekannt. Nikolai38)

rühmt 178+ den Palast vor allen den anderen „vielen

und prächtigen Palästen und Gartenhäusern auf der

Landstraße“; er nennt den Harrachschen, den „vor-

Abb. 9 Bizarre Gartenpartie.

Häuschen, Stadel und Meierhöfe, von denen sich

viele in geistlichem Besitz befinden, verstreut

zwischen Wiesen und Feldern. Hier sind Augustiner

und Piaristen angesiedelt, die Klosterfrauen zu

Himmelpforten und nicht zuletzt hat hier das Erz-

bistum Wien ansehnlichen Besitz. Ein großer, von

Maulbeerbäumen bedeckter Grund dient der von

der Kaiserin so sehr geförderten Seidenraupen-

zucht. Auf einem anderen Grund sind unschein-

bare Häuschen im Besitze des Grafen Wenzel Paar,

als k. k. Poststadel zu betrachten34). 178+, also noch

12 Jahre nach dem Erscheinen der Huberschen

32) Wiener Blättchen 1784. S. 9 September.

33) Bergenstamm, Die Vorstädte und Freygründe vor

dem Stubenthor. Wien, 1812.

34) Nach einem zu dem Huberschen Plan gehörenden

handschriftlichen Häuserverzeichnis von Wien in der Hand-

schriftensammlung der Hofbibliothek.

züglichsten“ und erwähnt dessen großen Garten. Den

Erbauer dürfte er nicht gekannt haben, sonst hätte er

ihn wohl genannt. Geht doch aus zahlreichen Stellen

seiner Schilderungen der Wiener Architektur hervor,

wieviel näher Hildebrandt seinem Verstehen gewesen

sein muß als die Fischer von Erlach, über die er in

heute völlig unbegreiflicher Weise aburteilt. 1785

gelangt Johann Nepomuk Harrach nach dem Tode

seines Vaters in den Besitz des Sommerpalastes39).

35) Zweig, Die Althanschen Gartenpaläste in Wien,

Jahrbuch der k. k. Zentralkommission für Denkmalpflege

1917—1918, Bd. XI, S. 97.

36) Stammtafel des mediatisierten Hauses Harrach.

3‘) Nikolai Gewährbuch V. S. 227. Archiv der Stadt

Wien.

38) Nikolai, Beschreibung einer Reise durch Deutschland

Bd. III S. 37. 1784.

39) Nikolai GewährbuchVI. S. 2, Archiv der Stadt Wien.

2: