49

Karola BieloHi.aWek Schönbrmm.

50

V7f>-

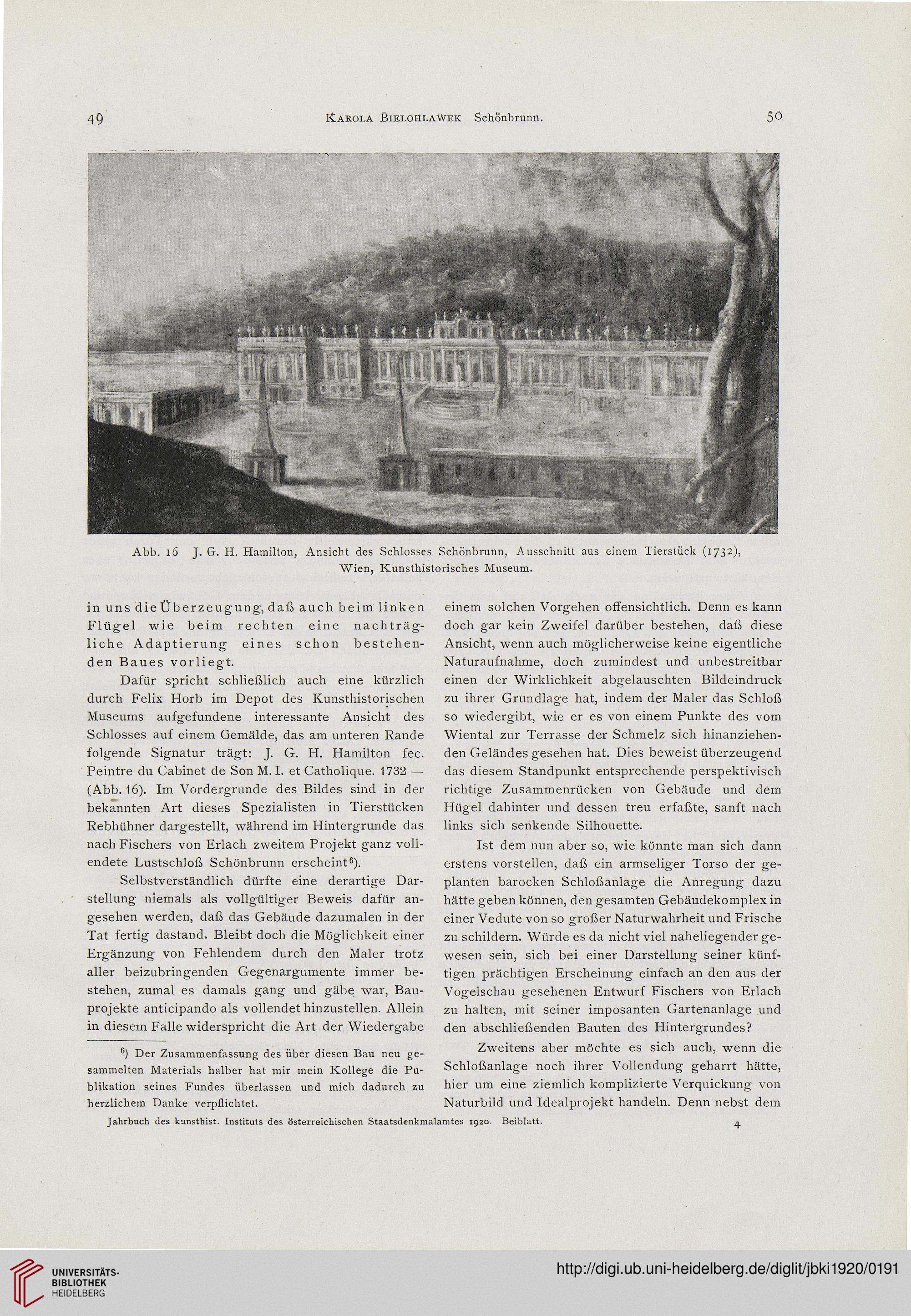

Abb. 16 J. G. H. Hamilton, Ansicht des Schlosses Schönbrunn, Ausschnitt aus einem Tierstück (1732),

Wien, Kunsthistorisches Museum.

in uns die Überzeugung, daß auch beim linken

Flügel wie beim rechten eine nachträg-

liche Adaptierung eines schon bestehen-

den Baues vorliegt.

Dafür spricht schließlich auch eine kürzlich

durch Felix Horb im Depot des Kunsthistorischen

Museums aufgefundene interessante Ansicht des

Schlosses auf einem Gemälde, das am unteren Rande

folgende Signatur trägt: J. G. H. Hamilton fec.

Peintre du Cabinet de Son M. I. et Catholique. 1732 —

(Abb. 16). Im Vordergründe des Bildes sind in der

bekannten Art dieses Spezialisten in Tierstücken

Rebhühner dargestellt, während im Hintergründe das

nach Fischers von Erlach zweitem Projekt ganz voll-

endete Lustschloß Schönbrunn erscheint6).

Selbstverständlich dürfte eine derartige Dar-

stellung niemals als vollgültiger Beweis dafür an-

gesehen werden, daß das Gebäude dazumalen in der

Tat fertig dastand. Bleibt doch die Möglichkeit einer

Ergänzung von Fehlendem durch den Maler trotz

aller beizubringenden Gegenargumente immer be-

stehen, zumal es damals gang und gäbe war, Bau-

projekte anticipando als vollendet hinzustellen. Allein

in diesem Falle widerspricht die Art der Wiedergabe

6) Der Zusammenfassung des über diesen Bau neu ge-

sammelten Materials halber hat mir mein Kollege die Pu-

blikation seines Fundes überlassen und mich dadurch zu

herzlichem Danke verpflichtet.

einem solchen Vorgehen offensichtlich. Denn es kann

doch gar kein Zweifel darüber bestehen, daß diese

Ansicht, wenn auch möglicherweise keine eigentliche

Naturaufnahme, doch zumindest und unbestreitbar

einen der Wirklichkeit abgelauschten Bildeindruck

zu ihrer Grundlage hat, indem der Maler das Schloß

so wiedergibt, wie er es von einem Punkte des vom

Wiental zur Terrasse der Schmelz sich hinanziehen-

den Geländes gesehen hat. Dies beweist überzeugend

das diesem Standpunkt entsprechende perspektivisch

richtige Zusammenrücken von Gebäude und dem

Hügel dahinter und dessen treu erfaßte, sanft nach

links sich senkende Silhouette.

Ist dem nun aber so, wie könnte man sich dann

erstens vorstellen, daß ein armseliger Torso der ge-

planten barocken Schloßanlage die Anregung dazu

hätte geben können, den gesamten Gebäudekomplex in

einer Vedute von so großer Naturwahrheit und Frische

zu schildern. Würde es da nicht viel naheliegender ge-

wesen sein, sich bei einer Darstellung seiner künf-

tigen prächtigen Erscheinung einfach an den aus der

Vogelschau gesehenen Entwurf Fischers von Erlach

zu halten, mit seiner imposanten Gartenanlage und

den abschließenden Bauten des Hintergrundes?

Zweitens aber möchte es sich auch, wenn die

Schloßanlage noch ihrer Vollendung geharrt hätte,

hier um eine ziemlich komplizierte Verquickung von

Naturbild und Idealprojekt handeln. Denn nebst dem

Jahrbuch des kansthist. Instituts des österreichischen Staatsdenkmalamtes 1920- Beiblatt.

4

Karola BieloHi.aWek Schönbrmm.

50

V7f>-

Abb. 16 J. G. H. Hamilton, Ansicht des Schlosses Schönbrunn, Ausschnitt aus einem Tierstück (1732),

Wien, Kunsthistorisches Museum.

in uns die Überzeugung, daß auch beim linken

Flügel wie beim rechten eine nachträg-

liche Adaptierung eines schon bestehen-

den Baues vorliegt.

Dafür spricht schließlich auch eine kürzlich

durch Felix Horb im Depot des Kunsthistorischen

Museums aufgefundene interessante Ansicht des

Schlosses auf einem Gemälde, das am unteren Rande

folgende Signatur trägt: J. G. H. Hamilton fec.

Peintre du Cabinet de Son M. I. et Catholique. 1732 —

(Abb. 16). Im Vordergründe des Bildes sind in der

bekannten Art dieses Spezialisten in Tierstücken

Rebhühner dargestellt, während im Hintergründe das

nach Fischers von Erlach zweitem Projekt ganz voll-

endete Lustschloß Schönbrunn erscheint6).

Selbstverständlich dürfte eine derartige Dar-

stellung niemals als vollgültiger Beweis dafür an-

gesehen werden, daß das Gebäude dazumalen in der

Tat fertig dastand. Bleibt doch die Möglichkeit einer

Ergänzung von Fehlendem durch den Maler trotz

aller beizubringenden Gegenargumente immer be-

stehen, zumal es damals gang und gäbe war, Bau-

projekte anticipando als vollendet hinzustellen. Allein

in diesem Falle widerspricht die Art der Wiedergabe

6) Der Zusammenfassung des über diesen Bau neu ge-

sammelten Materials halber hat mir mein Kollege die Pu-

blikation seines Fundes überlassen und mich dadurch zu

herzlichem Danke verpflichtet.

einem solchen Vorgehen offensichtlich. Denn es kann

doch gar kein Zweifel darüber bestehen, daß diese

Ansicht, wenn auch möglicherweise keine eigentliche

Naturaufnahme, doch zumindest und unbestreitbar

einen der Wirklichkeit abgelauschten Bildeindruck

zu ihrer Grundlage hat, indem der Maler das Schloß

so wiedergibt, wie er es von einem Punkte des vom

Wiental zur Terrasse der Schmelz sich hinanziehen-

den Geländes gesehen hat. Dies beweist überzeugend

das diesem Standpunkt entsprechende perspektivisch

richtige Zusammenrücken von Gebäude und dem

Hügel dahinter und dessen treu erfaßte, sanft nach

links sich senkende Silhouette.

Ist dem nun aber so, wie könnte man sich dann

erstens vorstellen, daß ein armseliger Torso der ge-

planten barocken Schloßanlage die Anregung dazu

hätte geben können, den gesamten Gebäudekomplex in

einer Vedute von so großer Naturwahrheit und Frische

zu schildern. Würde es da nicht viel naheliegender ge-

wesen sein, sich bei einer Darstellung seiner künf-

tigen prächtigen Erscheinung einfach an den aus der

Vogelschau gesehenen Entwurf Fischers von Erlach

zu halten, mit seiner imposanten Gartenanlage und

den abschließenden Bauten des Hintergrundes?

Zweitens aber möchte es sich auch, wenn die

Schloßanlage noch ihrer Vollendung geharrt hätte,

hier um eine ziemlich komplizierte Verquickung von

Naturbild und Idealprojekt handeln. Denn nebst dem

Jahrbuch des kansthist. Instituts des österreichischen Staatsdenkmalamtes 1920- Beiblatt.

4