67

Kaiioi.A Bielohlawek Schönbrunn.

68

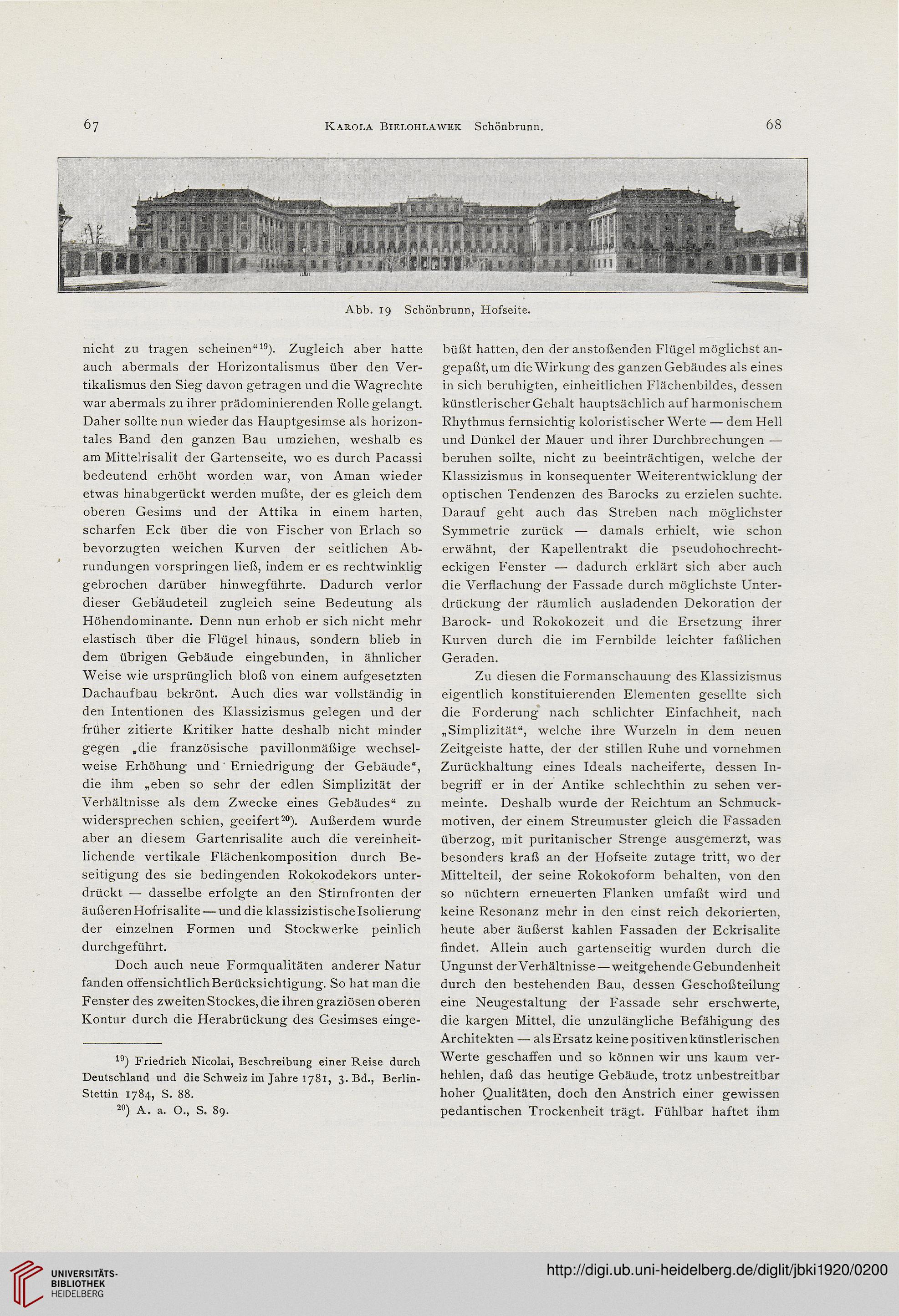

Abb. 19 Schönbrunn, Hofseite.

nicht zu tragen scheinen“19). Zugleich aber hatte

auch abermals der Horizontalismus über den Ver-

tikalismus den Sieg davon getragen und die Wagrechte

war abermals zu ihrer prädominierenden Rolle gelangt.

Daher sollte nun wieder das Hauptgesimse als horizon-

tales Band den ganzen Bau umziehen, weshalb es

am Mittelrisalit der Gartenseite, wo es durch Pacassi

bedeutend erhöht worden war, von Aman wieder

etwas hinabgerückt werden mußte, der es gleich dem

oberen Gesims und der Attika in einem harten,

scharfen Eck über die von Fischer von Erlach so

bevorzugten weichen Kurven der seitlichen Ab-

rundungen vorspringen ließ, indem er es rechtwinklig

gebrochen darüber hinwegführte. Dadurch verlor

dieser Gebäudeteil zugleich seine Bedeutung als

Höhendominante. Denn nun erhob er sich nicht mehr

elastisch über die Flügel hinaus, sondern blieb in

dem übrigen Gebäude eingebunden, in ähnlicher

Weise wie ursprünglich bloß von einem aufgesetzten

Dachaufbau bekrönt. Auch dies war vollständig in

den Intentionen des Klassizismus gelegen und der

früher zitierte Kritiker hatte deshalb nicht minder

gegen .die französische pavillonmäßige wechsel-

weise Erhöhung und' Erniedrigung der Gebäude“,

die ihm „eben so sehr der edlen Simplizität der

Verhältnisse als dem Zwecke eines Gebäudes“ zu

widersprechen schien, geeifert20). Außerdem wurde

aber an diesem Gartenrisalite auch die vereinheit-

lichende vertikale Flächenkomposition durch Be-

seitigung des sie bedingenden Rokokodekors unter-

drückt — dasselbe erfolgte an den Stirnfronten der

äußeren Hofrisalite — und die klassizistische Isolierung

der einzelnen Formen und Stockwerke peinlich

durchgeführt.

Doch auch neue Formqualitäten anderer Natur

fanden offensichtlich Berücksichtigung. So hat man die

Fenster des zweitenStockes, die ihren graziösen oberen

Kontur durch die Herabrückung des Gesimses einge-

19) Friedrich Nicolai, Beschreibung einer Reise durch

Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781, 3. Bd., Berlin-

Stettin 1784, S. 88.

20) A. a. O., S. 89.

büßt hatten, den der anstoßenden Flügel möglichst an-

gepaßt, um die Wirkung des ganzen Gebäudes als eines

in sich beruhigten, einheitlichen Flächenbildes, dessen

künstlerischer Gehalt hauptsächlich auf harmonischem

Rhythmus fernsichtig koloristischer Werte — dem Hell

und Dünkel der Mauer und ihrer Durchbrechungen —•

beruhen sollte, nicht zu beeinträchtigen, welche der

Klassizismus in konsequenter Weiterentwicklung der

optischen Tendenzen des Barocks zu erzielen suchte.

Darauf geht auch das Streben nach möglichster

Symmetrie zurück -— damals erhielt, wie schon

erwähnt, der Kapellentrakt die pseudohochrecht-

eckigen Fenster — dadurch erklärt sich aber auch

die Verflachung der Fassade durch möglichste Unter-

drückung der räumlich ausladenden Dekoration der

Barock- und Rokokozeit und die Ersetzung ihrer

Kurven durch die im Fernbilde leichter faßlichen

Geraden.

Zu diesen die Formanschauung des Klassizismus

eigentlich konstituierenden Elementen gesellte sich

die Forderung nach schlichter Einfachheit, nach

„Simplizität“, welche ihre Wurzeln in dem neuen

Zeitgeiste hatte, der der stillen Ruhe und vornehmen

Zurückhaltung eines Ideals nacheiferte, dessen In-

begriff er in der Antike schlechthin zu sehen ver-

meinte. Deshalb wurde der Reichtum an Schmuck-

motiven, der einem Streumuster gleich die Fassaden

überzog, mit puritanischer Strenge ausgemerzt, was

besonders kraß an der Hofseite zutage tritt, wo der

Mittelteil, der seine Rokokoform behalten, von den

so nüchtern erneuerten Flanken umfaßt wird und

keine Resonanz mehr in den einst reich dekorierten,

heute aber äußerst kahlen Fassaden der Eckrisalite

findet. Allein auch gartenseitig wurden durch die

Ungunst der Verhältnisse—weitgehende Gebundenheit

durch den bestehenden Bau, dessen Geschoßteilung

eine Neugestaltung der Fassade sehr erschwerte,

die kargen Mittel, die unzulängliche Befähigung des

Architekten — als Ersatz keine positiven künstlerischen

Werte geschaffen und so können wir uns kaum ver-

hehlen, daß das heutige Gebäude, trotz unbestreitbar

hoher Qualitäten, doch den Anstrich einer gewissen

pedantischen Trockenheit trägt. Fühlbar haftet ihm

Kaiioi.A Bielohlawek Schönbrunn.

68

Abb. 19 Schönbrunn, Hofseite.

nicht zu tragen scheinen“19). Zugleich aber hatte

auch abermals der Horizontalismus über den Ver-

tikalismus den Sieg davon getragen und die Wagrechte

war abermals zu ihrer prädominierenden Rolle gelangt.

Daher sollte nun wieder das Hauptgesimse als horizon-

tales Band den ganzen Bau umziehen, weshalb es

am Mittelrisalit der Gartenseite, wo es durch Pacassi

bedeutend erhöht worden war, von Aman wieder

etwas hinabgerückt werden mußte, der es gleich dem

oberen Gesims und der Attika in einem harten,

scharfen Eck über die von Fischer von Erlach so

bevorzugten weichen Kurven der seitlichen Ab-

rundungen vorspringen ließ, indem er es rechtwinklig

gebrochen darüber hinwegführte. Dadurch verlor

dieser Gebäudeteil zugleich seine Bedeutung als

Höhendominante. Denn nun erhob er sich nicht mehr

elastisch über die Flügel hinaus, sondern blieb in

dem übrigen Gebäude eingebunden, in ähnlicher

Weise wie ursprünglich bloß von einem aufgesetzten

Dachaufbau bekrönt. Auch dies war vollständig in

den Intentionen des Klassizismus gelegen und der

früher zitierte Kritiker hatte deshalb nicht minder

gegen .die französische pavillonmäßige wechsel-

weise Erhöhung und' Erniedrigung der Gebäude“,

die ihm „eben so sehr der edlen Simplizität der

Verhältnisse als dem Zwecke eines Gebäudes“ zu

widersprechen schien, geeifert20). Außerdem wurde

aber an diesem Gartenrisalite auch die vereinheit-

lichende vertikale Flächenkomposition durch Be-

seitigung des sie bedingenden Rokokodekors unter-

drückt — dasselbe erfolgte an den Stirnfronten der

äußeren Hofrisalite — und die klassizistische Isolierung

der einzelnen Formen und Stockwerke peinlich

durchgeführt.

Doch auch neue Formqualitäten anderer Natur

fanden offensichtlich Berücksichtigung. So hat man die

Fenster des zweitenStockes, die ihren graziösen oberen

Kontur durch die Herabrückung des Gesimses einge-

19) Friedrich Nicolai, Beschreibung einer Reise durch

Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781, 3. Bd., Berlin-

Stettin 1784, S. 88.

20) A. a. O., S. 89.

büßt hatten, den der anstoßenden Flügel möglichst an-

gepaßt, um die Wirkung des ganzen Gebäudes als eines

in sich beruhigten, einheitlichen Flächenbildes, dessen

künstlerischer Gehalt hauptsächlich auf harmonischem

Rhythmus fernsichtig koloristischer Werte — dem Hell

und Dünkel der Mauer und ihrer Durchbrechungen —•

beruhen sollte, nicht zu beeinträchtigen, welche der

Klassizismus in konsequenter Weiterentwicklung der

optischen Tendenzen des Barocks zu erzielen suchte.

Darauf geht auch das Streben nach möglichster

Symmetrie zurück -— damals erhielt, wie schon

erwähnt, der Kapellentrakt die pseudohochrecht-

eckigen Fenster — dadurch erklärt sich aber auch

die Verflachung der Fassade durch möglichste Unter-

drückung der räumlich ausladenden Dekoration der

Barock- und Rokokozeit und die Ersetzung ihrer

Kurven durch die im Fernbilde leichter faßlichen

Geraden.

Zu diesen die Formanschauung des Klassizismus

eigentlich konstituierenden Elementen gesellte sich

die Forderung nach schlichter Einfachheit, nach

„Simplizität“, welche ihre Wurzeln in dem neuen

Zeitgeiste hatte, der der stillen Ruhe und vornehmen

Zurückhaltung eines Ideals nacheiferte, dessen In-

begriff er in der Antike schlechthin zu sehen ver-

meinte. Deshalb wurde der Reichtum an Schmuck-

motiven, der einem Streumuster gleich die Fassaden

überzog, mit puritanischer Strenge ausgemerzt, was

besonders kraß an der Hofseite zutage tritt, wo der

Mittelteil, der seine Rokokoform behalten, von den

so nüchtern erneuerten Flanken umfaßt wird und

keine Resonanz mehr in den einst reich dekorierten,

heute aber äußerst kahlen Fassaden der Eckrisalite

findet. Allein auch gartenseitig wurden durch die

Ungunst der Verhältnisse—weitgehende Gebundenheit

durch den bestehenden Bau, dessen Geschoßteilung

eine Neugestaltung der Fassade sehr erschwerte,

die kargen Mittel, die unzulängliche Befähigung des

Architekten — als Ersatz keine positiven künstlerischen

Werte geschaffen und so können wir uns kaum ver-

hehlen, daß das heutige Gebäude, trotz unbestreitbar

hoher Qualitäten, doch den Anstrich einer gewissen

pedantischen Trockenheit trägt. Fühlbar haftet ihm