4

Otto Benndorf.

die Deutung halten kann, bilden die beiderseitigen Führer und Vorkämpfer. Wie die Beschreibung (Bd. IX,

S. 13 3) ergab, sind diese in der Gruppe auf B i5 und B 16 vereint. Hervorgehoben ist hier die Königin

durch ihr Pferd, welches das einzige nicht galoppirende der Schlacht ist, und durch eine auffällige Be-

wegung der Figur, während ihren Gegner stärkerer Körperbau und eine figürliche Helmzierde1 auszeichnet.

Dieser Gegner aber ist bärtig, was für Theseus in dieser Zeit unerhört wäre, für Achilleus nichts Unge-

wöhnliches ist, da in den rothfigurigen Vasenbildern des fünften Jahrhunderts Achilleus öfter noch als

Mann gebildet wird. Damit allein ist für die Aithiopis entschieden, doch auch Penthesileia ist an der

Situation zu erkennen.

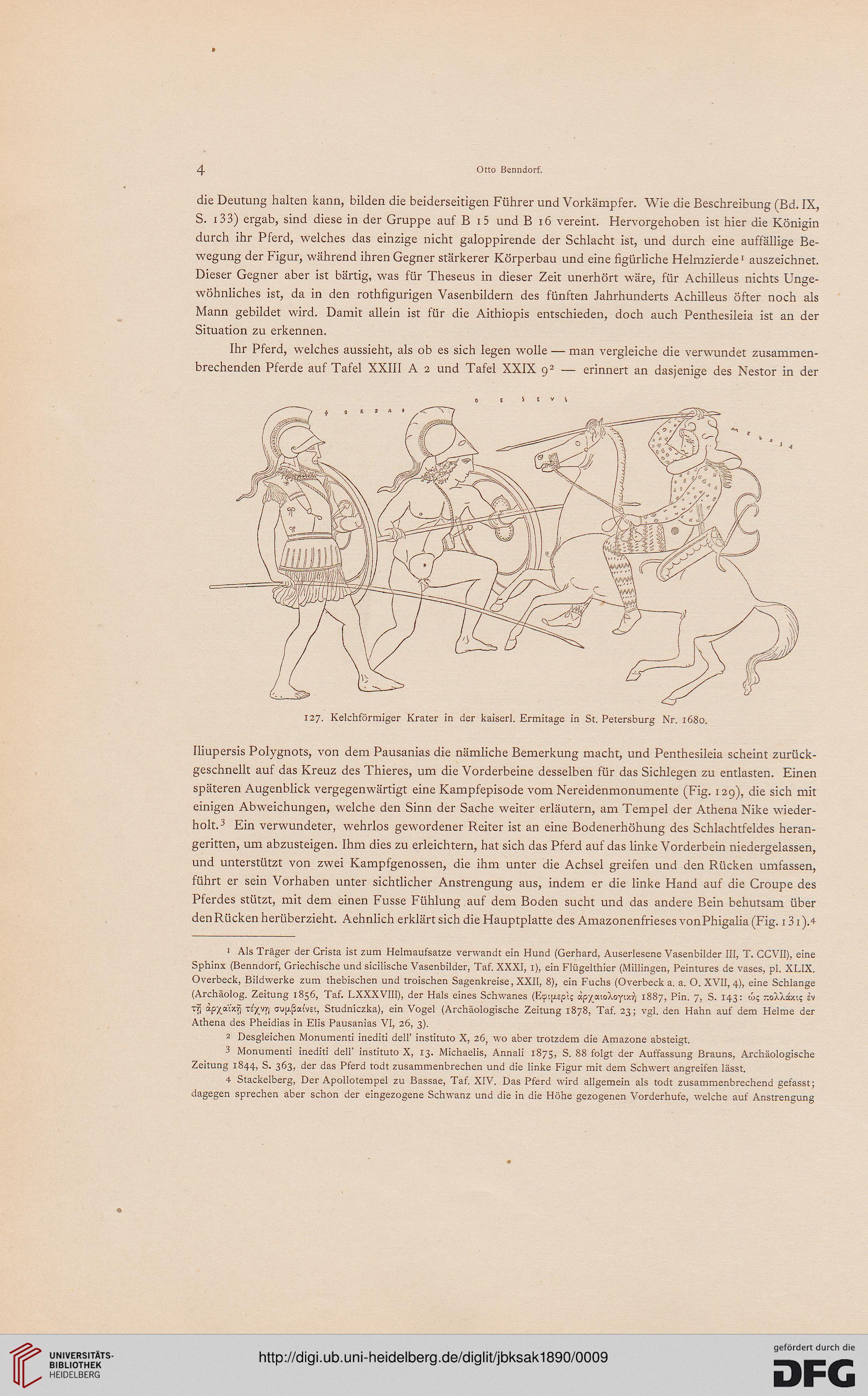

Ihr Pferd, welches aussieht, als ob es sich legen wolle — man vergleiche die verwundet zusammen-

brechenden Pferde auf Tafel XXIII A 2 und Tafel XXIX 92 — erinnert an dasjenige des Nestor in der

127. Kelchförmiger Krater in der kaiserl. Ermitage in St. Petersburg Nr. 1680.

Iliupersis Polygnots, von dem Pausanias die nämliche Bemerkung macht, und Penthesileia scheint zurück-

geschnellt auf das Kreuz des Thieres, um die Vorderbeine desselben für das Sichlegen zu entlasten. Einen

späteren Augenblick vergegenwärtigt eine Kampfepisode vom Nereidenmonumente (Fig. 129), die sich mit

einigen Abweichungen, welche den Sinn der Sache weiter erläutern, am Tempel der Athena Nike wieder-

holt.3 Ein verwundeter, wehrlos gewordener Reiter ist an eine Bodenerhöhung des Schlachtfeldes heran-

geritten, um abzusteigen. Ihm dies zu erleichtern, hat sich das Pferd auf das linke Vorderbein niedergelassen,

und unterstützt von zwei Kampfgenossen, die ihm unter die Achsel greifen und den Rücken umfassen,

führt er sein Vorhaben unter sichtlicher Anstrengung aus, indem er die linke Hand auf die Croupe des

Pferdes stützt, mit dem einen Fusse Fühlung auf dem Boden sucht und das andere Bein behutsam über

denRücken herüberzieht. Aehnlich erklärt sich die Hauptplatte des Amazonenfrieses vonPhigalia (Fig. 131).+

1 Als Träger der Crista ist zum Helmaufsatze verwandt ein Hund (Gerhard, Auserlesene Vasenbilder III, T. CCVH), eine

Sphinx (Benndorf, Griechische und sicilische Vasenbilder, Taf. XXXI, 1), ein Flügelthier (Millingen, Peintures de vases, pl. XLIX.

Overbeck, Bildwerke zum thebischen und troischen Sagenkreise, XXII, 8), ein Fuchs (Overbeck a. a. O. XVII, 4), eine Schlange

(Archäolog. Zeitung 1856, Taf. LXXXVIII), der Hals eines Schwanes (E(pij/.epi{ ap/aioXoyizrj 1887, Pin. 7, S. 143: rhi -oXk&y.ic iv

xfj oepxalxfi tfyvfl oujißafvsi, Studniczka), ein Vogel (Archäologische Zeitung 1878, Taf. 23; vgl. den Hahn auf dem Helme der

Athena des Pheidias in Elis Pausanias VI, 26, 3).

2 Desgleichen Monumenti inediti dell' instituto X, 26, wo aber trotzdem die Amazone absteigt.

3 Monumenti inediti dell' instituto X, 13. Michaelis, Annali 1875, S. 88 folgt der Auffassung Brauns, Archäologische

Zeitung 1844, S. 363, der das Pferd todt zusammenbrechen und die linke Figur mit dem Schwert angreifen lässt.

4 Stackelberg, Der Apollotempel zu Bassae, Taf. XIV. Das Pferd wird allgemein als todt zusammenbrechend gefasst;

dagegen sprechen aber schon der eingezogene Schwanz und die in die Höhe gezogenen Vorderhufe, welche auf Anstrengung

Otto Benndorf.

die Deutung halten kann, bilden die beiderseitigen Führer und Vorkämpfer. Wie die Beschreibung (Bd. IX,

S. 13 3) ergab, sind diese in der Gruppe auf B i5 und B 16 vereint. Hervorgehoben ist hier die Königin

durch ihr Pferd, welches das einzige nicht galoppirende der Schlacht ist, und durch eine auffällige Be-

wegung der Figur, während ihren Gegner stärkerer Körperbau und eine figürliche Helmzierde1 auszeichnet.

Dieser Gegner aber ist bärtig, was für Theseus in dieser Zeit unerhört wäre, für Achilleus nichts Unge-

wöhnliches ist, da in den rothfigurigen Vasenbildern des fünften Jahrhunderts Achilleus öfter noch als

Mann gebildet wird. Damit allein ist für die Aithiopis entschieden, doch auch Penthesileia ist an der

Situation zu erkennen.

Ihr Pferd, welches aussieht, als ob es sich legen wolle — man vergleiche die verwundet zusammen-

brechenden Pferde auf Tafel XXIII A 2 und Tafel XXIX 92 — erinnert an dasjenige des Nestor in der

127. Kelchförmiger Krater in der kaiserl. Ermitage in St. Petersburg Nr. 1680.

Iliupersis Polygnots, von dem Pausanias die nämliche Bemerkung macht, und Penthesileia scheint zurück-

geschnellt auf das Kreuz des Thieres, um die Vorderbeine desselben für das Sichlegen zu entlasten. Einen

späteren Augenblick vergegenwärtigt eine Kampfepisode vom Nereidenmonumente (Fig. 129), die sich mit

einigen Abweichungen, welche den Sinn der Sache weiter erläutern, am Tempel der Athena Nike wieder-

holt.3 Ein verwundeter, wehrlos gewordener Reiter ist an eine Bodenerhöhung des Schlachtfeldes heran-

geritten, um abzusteigen. Ihm dies zu erleichtern, hat sich das Pferd auf das linke Vorderbein niedergelassen,

und unterstützt von zwei Kampfgenossen, die ihm unter die Achsel greifen und den Rücken umfassen,

führt er sein Vorhaben unter sichtlicher Anstrengung aus, indem er die linke Hand auf die Croupe des

Pferdes stützt, mit dem einen Fusse Fühlung auf dem Boden sucht und das andere Bein behutsam über

denRücken herüberzieht. Aehnlich erklärt sich die Hauptplatte des Amazonenfrieses vonPhigalia (Fig. 131).+

1 Als Träger der Crista ist zum Helmaufsatze verwandt ein Hund (Gerhard, Auserlesene Vasenbilder III, T. CCVH), eine

Sphinx (Benndorf, Griechische und sicilische Vasenbilder, Taf. XXXI, 1), ein Flügelthier (Millingen, Peintures de vases, pl. XLIX.

Overbeck, Bildwerke zum thebischen und troischen Sagenkreise, XXII, 8), ein Fuchs (Overbeck a. a. O. XVII, 4), eine Schlange

(Archäolog. Zeitung 1856, Taf. LXXXVIII), der Hals eines Schwanes (E(pij/.epi{ ap/aioXoyizrj 1887, Pin. 7, S. 143: rhi -oXk&y.ic iv

xfj oepxalxfi tfyvfl oujißafvsi, Studniczka), ein Vogel (Archäologische Zeitung 1878, Taf. 23; vgl. den Hahn auf dem Helme der

Athena des Pheidias in Elis Pausanias VI, 26, 3).

2 Desgleichen Monumenti inediti dell' instituto X, 26, wo aber trotzdem die Amazone absteigt.

3 Monumenti inediti dell' instituto X, 13. Michaelis, Annali 1875, S. 88 folgt der Auffassung Brauns, Archäologische

Zeitung 1844, S. 363, der das Pferd todt zusammenbrechen und die linke Figur mit dem Schwert angreifen lässt.

4 Stackelberg, Der Apollotempel zu Bassae, Taf. XIV. Das Pferd wird allgemein als todt zusammenbrechend gefasst;

dagegen sprechen aber schon der eingezogene Schwanz und die in die Höhe gezogenen Vorderhufe, welche auf Anstrengung