Das Heroon von Gjölbaschi-Trysa.

5

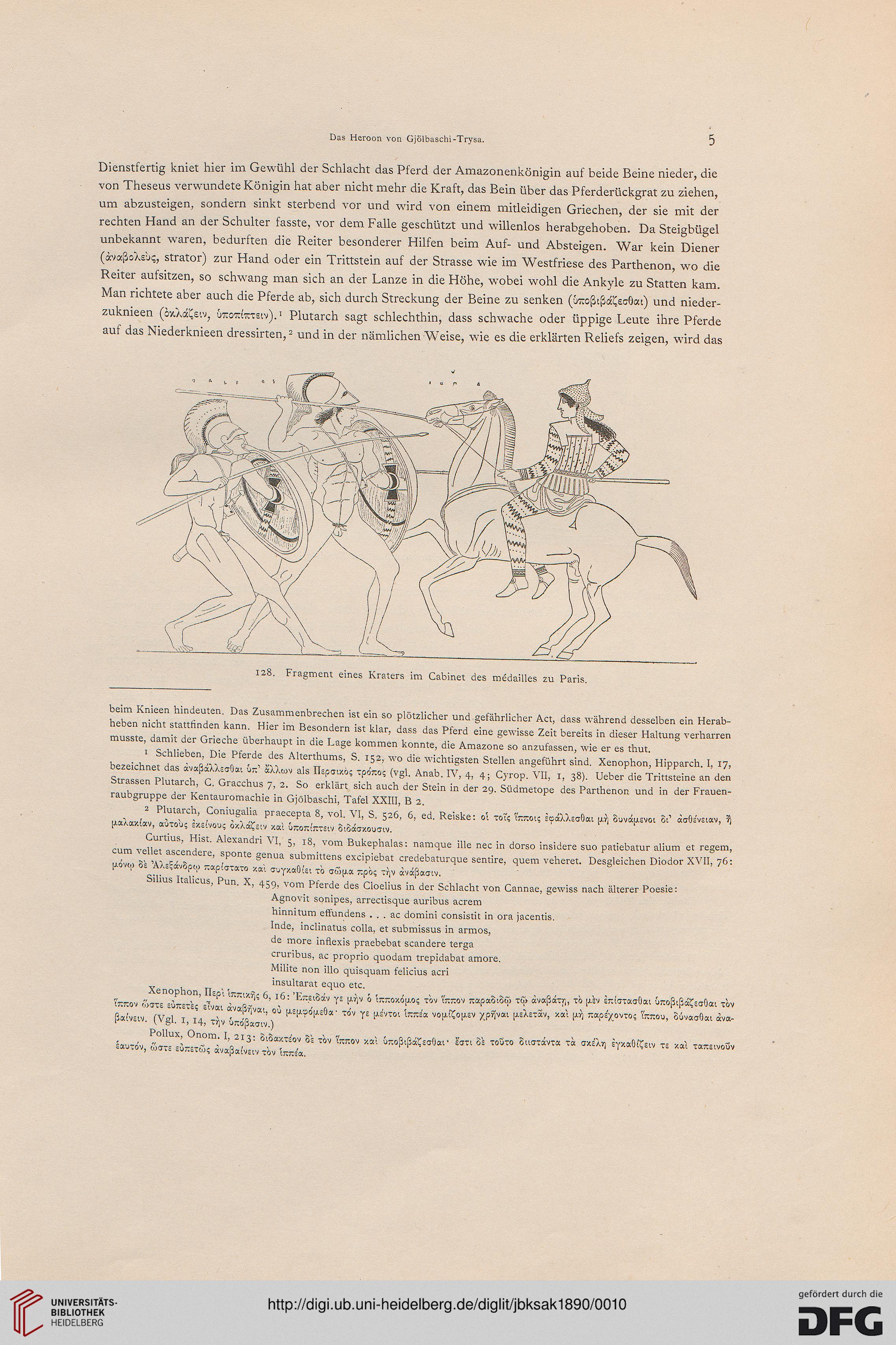

Dienstfertig kniet hier im Gewühl der Schlacht das Pferd der Amazonenkönigin auf beide Beine nieder, die

von Theseus verwundete Königin hat aber nicht mehr die Kraft, das Bein über das Pferderückgrat zu ziehen,

um abzusteigen, sondern sinkt sterbend vor und wird von einem mitleidigen Griechen, der sie mit der

rechten Hand an der Schulter fasste, vor dem Falle geschützt und willenlos herabgehoben. Da Steigbügel

unbekannt waren, bedurften die Reiter besonderer Hilfen beim Auf- und Absteigen. War kein Diener

(ävaßoXsb;, strator) zur Hand oder ein Trittstein auf der Strasse wie im Westfriese des Parthenon, wo die

Reiter aufsitzen, so schwrang man sich an der Lanze in die Höhe, wobei wohl die Ankyle zu Statten kam.

Man richtete aber auch die Pferde ab, sich durch Streckung der Beine zu senken (&%oßißi£ec6at) und nieder-

zuknieen (taXc^etv, racrchtTsiv).1 Plutarch sagt schlechthin, dass schwache oder üppige Leute ihre Pferde

auf das Niederknieen dressirten,2 und in der nämlichen Weise, wie es die erklärten Reliefs zeigen, wird das

128. Fragment eines Kraters im Cabinet des medailles zu Paris.

beim Knieen hindeuten. Das Zusammenbrechen ist ein so plötzlicher und gefährlicher Act, dass während desselben ein Herab-

heben nicht stattfinden kann. Hier im Besondern ist klar, dass das Pferd eine gewisse Zeit bereits in dieser Haltung verharren

musste, damit der Grieche überhaupt in die Lage kommen konnte, die Amazone so anzufassen, wie er es thut.

1 Schlieben, Die Pferde des Alterthums, S. 152, wo die wichtigsten Stellen angeführt sind. Xenophon, Hipparch. I, 17,

bezeichnet das ivaßaXXsaOai in1 aXXwv als Ikpaixoc xpdrco? (vgl. Anab. IV, 4, 4; Cyrop. VII, 1, 38). Ueber die Trittsteine an den

Strassen Plutarch, C. Gracchus 7, 2. So erklärt sich auch der Stein in der 29. Südmetope des Parthenon und in der Frauen-

raubgruppe der Kentauromachie in Gjölbaschi, Tafel XXIII, B 2.

2 Plutarch, Coniugalia praecepta 8, vol. VI, S. 526, 6, ed. Reiske: ot xot? focoi; scäXXEoQat p; ouvä(j.evoi 8t1 äaOs'vsiav, 31

[j.aXax!av, auxou; äxs(vou{ oxXd<£eiy xat £>ito!t(jcTSiv S'.oaaxouaiv.

Curtius, Hist. Alexandri VI, 5, 18, vom Bukephalas: namque ille nec in dorso insidere suo patiebatur alium et regem,

cum vellet ascendere, sponte genua submittens excipiebat credebaturque sentire, quem veheret. Desgleichen Diodor XVII, 76:

p.ovio oe 'AXsljo-vSpw napfaxaxo xai auyxaOiEi to am^a r.phi xrjv a\iäßam\i.

Sihus Italicus, Pun. X, 459, vom Pferde des Cloelius in der Schlacht von Cannae, gewiss nach älterer Poesie:

Agnovit sonipes, arrectisque auribus acrem

hinnitum effundens . . . ac domini consistit in ora jacentis.

Inde, inclinatus colla, et submissus in armos,

de more inflexis praebebat scandere terga

cruribus, ac proprio quodam trepidabat amore.

Milite non illo quisquam felicius acri

insultarat equo etc.

^ Xenophon, IIspi Ijntixfjs 6, 16: 'EnsiSaiv ye (j.Jjv ö tm:oxö[M>{ xov ftniov rotpaSiSö xü> ävaßdx7;, xb I::(tjxaaOai üjtoßißa^EaOat xöv

Wcitov &0-C6 eO^exe; sfvoci avaßijvoet, oü [iEH'jo'fj.sOa- töv [livxoi ir.rJ«. vo|j.(£ofj.ev yprjvai [ieXetSv, xai Jtap^ovio? fosog, SüvaaOat ava-

ßafvew. (Vgl. I, 14, T}[V UTibßaaiv.)

Pollux, Onom. I, 213: oiSaxxEov ok xbv Ytctiov xa< unoßißatEaOai' e'sxi 8e touto ouaravxa xä axEAT] EyxaQKEiv xe vm xa^Eivoüv

exjxov, woxe sültKÖ« avaßahsiv xbv IrotAt,

5

Dienstfertig kniet hier im Gewühl der Schlacht das Pferd der Amazonenkönigin auf beide Beine nieder, die

von Theseus verwundete Königin hat aber nicht mehr die Kraft, das Bein über das Pferderückgrat zu ziehen,

um abzusteigen, sondern sinkt sterbend vor und wird von einem mitleidigen Griechen, der sie mit der

rechten Hand an der Schulter fasste, vor dem Falle geschützt und willenlos herabgehoben. Da Steigbügel

unbekannt waren, bedurften die Reiter besonderer Hilfen beim Auf- und Absteigen. War kein Diener

(ävaßoXsb;, strator) zur Hand oder ein Trittstein auf der Strasse wie im Westfriese des Parthenon, wo die

Reiter aufsitzen, so schwrang man sich an der Lanze in die Höhe, wobei wohl die Ankyle zu Statten kam.

Man richtete aber auch die Pferde ab, sich durch Streckung der Beine zu senken (&%oßißi£ec6at) und nieder-

zuknieen (taXc^etv, racrchtTsiv).1 Plutarch sagt schlechthin, dass schwache oder üppige Leute ihre Pferde

auf das Niederknieen dressirten,2 und in der nämlichen Weise, wie es die erklärten Reliefs zeigen, wird das

128. Fragment eines Kraters im Cabinet des medailles zu Paris.

beim Knieen hindeuten. Das Zusammenbrechen ist ein so plötzlicher und gefährlicher Act, dass während desselben ein Herab-

heben nicht stattfinden kann. Hier im Besondern ist klar, dass das Pferd eine gewisse Zeit bereits in dieser Haltung verharren

musste, damit der Grieche überhaupt in die Lage kommen konnte, die Amazone so anzufassen, wie er es thut.

1 Schlieben, Die Pferde des Alterthums, S. 152, wo die wichtigsten Stellen angeführt sind. Xenophon, Hipparch. I, 17,

bezeichnet das ivaßaXXsaOai in1 aXXwv als Ikpaixoc xpdrco? (vgl. Anab. IV, 4, 4; Cyrop. VII, 1, 38). Ueber die Trittsteine an den

Strassen Plutarch, C. Gracchus 7, 2. So erklärt sich auch der Stein in der 29. Südmetope des Parthenon und in der Frauen-

raubgruppe der Kentauromachie in Gjölbaschi, Tafel XXIII, B 2.

2 Plutarch, Coniugalia praecepta 8, vol. VI, S. 526, 6, ed. Reiske: ot xot? focoi; scäXXEoQat p; ouvä(j.evoi 8t1 äaOs'vsiav, 31

[j.aXax!av, auxou; äxs(vou{ oxXd<£eiy xat £>ito!t(jcTSiv S'.oaaxouaiv.

Curtius, Hist. Alexandri VI, 5, 18, vom Bukephalas: namque ille nec in dorso insidere suo patiebatur alium et regem,

cum vellet ascendere, sponte genua submittens excipiebat credebaturque sentire, quem veheret. Desgleichen Diodor XVII, 76:

p.ovio oe 'AXsljo-vSpw napfaxaxo xai auyxaOiEi to am^a r.phi xrjv a\iäßam\i.

Sihus Italicus, Pun. X, 459, vom Pferde des Cloelius in der Schlacht von Cannae, gewiss nach älterer Poesie:

Agnovit sonipes, arrectisque auribus acrem

hinnitum effundens . . . ac domini consistit in ora jacentis.

Inde, inclinatus colla, et submissus in armos,

de more inflexis praebebat scandere terga

cruribus, ac proprio quodam trepidabat amore.

Milite non illo quisquam felicius acri

insultarat equo etc.

^ Xenophon, IIspi Ijntixfjs 6, 16: 'EnsiSaiv ye (j.Jjv ö tm:oxö[M>{ xov ftniov rotpaSiSö xü> ävaßdx7;, xb I::(tjxaaOai üjtoßißa^EaOat xöv

Wcitov &0-C6 eO^exe; sfvoci avaßijvoet, oü [iEH'jo'fj.sOa- töv [livxoi ir.rJ«. vo|j.(£ofj.ev yprjvai [ieXetSv, xai Jtap^ovio? fosog, SüvaaOat ava-

ßafvew. (Vgl. I, 14, T}[V UTibßaaiv.)

Pollux, Onom. I, 213: oiSaxxEov ok xbv Ytctiov xa< unoßißatEaOai' e'sxi 8e touto ouaravxa xä axEAT] EyxaQKEiv xe vm xa^Eivoüv

exjxov, woxe sültKÖ« avaßahsiv xbv IrotAt,