Das Heroon von Gjölbaschi-Trysa.

21

gestellten Handlung einführt (Fig. 141). Achill mordet im Heiligthum des Apollon Thymbraios den jugend-

lichen Troilos, der sich vor das Thor wagte, um Wasser zu holen, und Troja bildet den fernen Hintergrund

der Scene. Man sieht in einem zweiten höheren Plane auf der Schulter des Gefässes die Bekrönungen der

Stadtmauer hinlaufen und zwischen ihnen, klein erscheinend, eine bewegte Menge von Zuschauem, die

den entsetzlichen Vorgang in höchster Aufregung verfolgen. Ohnmächtig langt die Mutter mit beiden

Armen herab, jammernd raufen sich die Schwestern das Haar, klagend oder vielleicht betend wie auf dem

Hesiodischen Schilde erhebt ein Stadtältester die Rechte; die Wachtposten sind allarmirt, Paris sendet

gegen den Unerreichbaren einen Pfeil, der an die einstige Vergeltung erinnert wie der Pfeil Apollons in

den Darstellungen vom Falle Hektors, und in naivem Contrast zu der ganzen Tragik erläutert ein durstiger

Krieger die Wassernoth der Belagerten, indem er den Rest eines Trinkhornes leert. Vor dem Skaiischen

Thore aber, auf der Warte, wo der Erineos als Wahrzeichen steht, sitzt Priamos und sieht in Verzweiflung

das Schicksal seines Sohnes sich vollenden; denn die zu Fuss und zu Wagen herbeieilende Hilfe bringt keine

Rettung mehr, da Athena übergewaltig dazwischentritt. Das merkwürdige Bild ist unsorgsam ausgeführt

und verräth auch durch die sinnlosen Beischriften und mitunter missverständlich zusammengezogenen

Motive eine spätere Entstehung; aber es gibt willkommene Einblicke in die Freiheit, mit der die monu-

mentale Malerei schon im sechsten Jahrhunderte landschaftliche Motive in heroischen Vorwürfen ent-

wickelt haben muss, und zwar gewiss nicht blos bei Troilosbildern, in deren Stoff von jeher ein besonderer

Antrieb dazu lag.

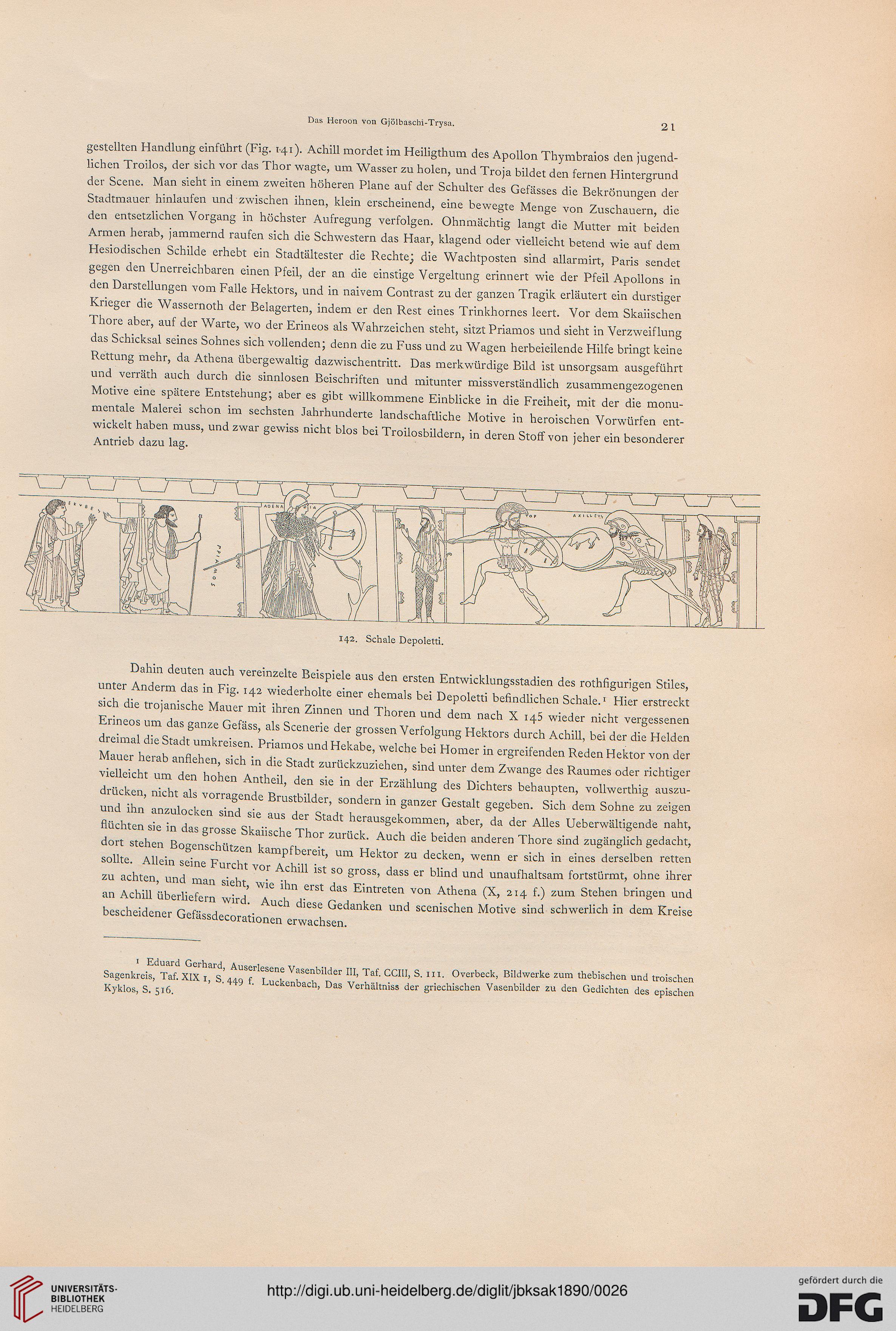

Dahin deuten auch vereinzelte Beispiele aus den ersten Entwicklungsstadien des rothfigurigen Stiles,

unter Anderm das in Fig. 142 wiederholte einer ehemals bei Depoletti befindlichen Schale.1 Hier erstreckt

sich die trojanische Mauer mit ihren Zinnen und Thoren und dem nach X 145 wieder nicht vergessenen

Erineos um das ganze Gefäss, als Scenerie der grossen Verfolgung Hektors durch Achill, bei der die Helden

dreimal die Stadt umkreisen. Priamos und Hekabe, welche bei Homer in ergreifenden Reden Hektor von der

Mauer herab anflehen, sich in die Stadt zurückzuziehen, sind unter dem Zwange des Raumes oder richtiger

vielleicht um den hohen Antheil, den sie in der Erzählung des Dichters behaupten, vollwerthig auszu-

drücken, nicht als vorragende Brustbilder, sondern in ganzer Gestalt gegeben. Sich dem Sohne zu zeigen

und ihn anzulocken sind sie aus der Stadt herausgekommen, aber, da der Alles Ueberwältigende naht,

flüchten sie in das grosse Skaiische Thor zurück. Auch die beiden anderen Thore sind zugänglich gedacht,

dort stehen Bogenschützen kampfbereit, um Hektor zu decken, wenn er sich in eines derselben retten

sollte. Allein seine Furcht vor Achill ist so gross, dass er blind und unaufhaltsam fortstürmt, ohne ihrer

zu achten, und man sieht, wie ihn erst das Eintreten von Athena (X, 214 f.) zum Stehen bringen und

an Achül überliefern wird. Auch diese Gedanken und scenischen Motive sind schwerlich in dem Kreise

bescheidener Gefässdecorationen erwachsen.

1 Eduard Gerhard, Auserlesene Vasenbilder III, Taf. CCIII, S. III. Overbeck, Bildwerke zum thebischen und troischen

Sagenkreis, Taf. XIX 1, S. 449 f. Luckenbach, Das Verhältniss der griechischen Vasenbilder zu den Gedichten des epischen

Kyklos, S. 516.

21

gestellten Handlung einführt (Fig. 141). Achill mordet im Heiligthum des Apollon Thymbraios den jugend-

lichen Troilos, der sich vor das Thor wagte, um Wasser zu holen, und Troja bildet den fernen Hintergrund

der Scene. Man sieht in einem zweiten höheren Plane auf der Schulter des Gefässes die Bekrönungen der

Stadtmauer hinlaufen und zwischen ihnen, klein erscheinend, eine bewegte Menge von Zuschauem, die

den entsetzlichen Vorgang in höchster Aufregung verfolgen. Ohnmächtig langt die Mutter mit beiden

Armen herab, jammernd raufen sich die Schwestern das Haar, klagend oder vielleicht betend wie auf dem

Hesiodischen Schilde erhebt ein Stadtältester die Rechte; die Wachtposten sind allarmirt, Paris sendet

gegen den Unerreichbaren einen Pfeil, der an die einstige Vergeltung erinnert wie der Pfeil Apollons in

den Darstellungen vom Falle Hektors, und in naivem Contrast zu der ganzen Tragik erläutert ein durstiger

Krieger die Wassernoth der Belagerten, indem er den Rest eines Trinkhornes leert. Vor dem Skaiischen

Thore aber, auf der Warte, wo der Erineos als Wahrzeichen steht, sitzt Priamos und sieht in Verzweiflung

das Schicksal seines Sohnes sich vollenden; denn die zu Fuss und zu Wagen herbeieilende Hilfe bringt keine

Rettung mehr, da Athena übergewaltig dazwischentritt. Das merkwürdige Bild ist unsorgsam ausgeführt

und verräth auch durch die sinnlosen Beischriften und mitunter missverständlich zusammengezogenen

Motive eine spätere Entstehung; aber es gibt willkommene Einblicke in die Freiheit, mit der die monu-

mentale Malerei schon im sechsten Jahrhunderte landschaftliche Motive in heroischen Vorwürfen ent-

wickelt haben muss, und zwar gewiss nicht blos bei Troilosbildern, in deren Stoff von jeher ein besonderer

Antrieb dazu lag.

Dahin deuten auch vereinzelte Beispiele aus den ersten Entwicklungsstadien des rothfigurigen Stiles,

unter Anderm das in Fig. 142 wiederholte einer ehemals bei Depoletti befindlichen Schale.1 Hier erstreckt

sich die trojanische Mauer mit ihren Zinnen und Thoren und dem nach X 145 wieder nicht vergessenen

Erineos um das ganze Gefäss, als Scenerie der grossen Verfolgung Hektors durch Achill, bei der die Helden

dreimal die Stadt umkreisen. Priamos und Hekabe, welche bei Homer in ergreifenden Reden Hektor von der

Mauer herab anflehen, sich in die Stadt zurückzuziehen, sind unter dem Zwange des Raumes oder richtiger

vielleicht um den hohen Antheil, den sie in der Erzählung des Dichters behaupten, vollwerthig auszu-

drücken, nicht als vorragende Brustbilder, sondern in ganzer Gestalt gegeben. Sich dem Sohne zu zeigen

und ihn anzulocken sind sie aus der Stadt herausgekommen, aber, da der Alles Ueberwältigende naht,

flüchten sie in das grosse Skaiische Thor zurück. Auch die beiden anderen Thore sind zugänglich gedacht,

dort stehen Bogenschützen kampfbereit, um Hektor zu decken, wenn er sich in eines derselben retten

sollte. Allein seine Furcht vor Achill ist so gross, dass er blind und unaufhaltsam fortstürmt, ohne ihrer

zu achten, und man sieht, wie ihn erst das Eintreten von Athena (X, 214 f.) zum Stehen bringen und

an Achül überliefern wird. Auch diese Gedanken und scenischen Motive sind schwerlich in dem Kreise

bescheidener Gefässdecorationen erwachsen.

1 Eduard Gerhard, Auserlesene Vasenbilder III, Taf. CCIII, S. III. Overbeck, Bildwerke zum thebischen und troischen

Sagenkreis, Taf. XIX 1, S. 449 f. Luckenbach, Das Verhältniss der griechischen Vasenbilder zu den Gedichten des epischen

Kyklos, S. 516.