Das Heroon von Gjölbaschi-Trysa.

41

vermuthet worden ist,1 dass eine Bronzegruppe desselben Gegenstandes, welche Pausanias auf der Akro-

polis von Athen als ein offenbar alterthümliches Werk hervorhebt, in der gleichen Weise componirt

gewesen sei. Die Orientirung der Composition ist in den sonstigen Denkmälern, so viel ich sehe, allgemein

die entgegengesetzte.

Perseus, nach der Tödtung der Medusa fliehend, ist ein Lieblingsthema der alterthümlichen Kunst,

während der Geschmack der späteren Zeit andere Motive dieser Sage bevorzugt. Dass Perseus im Fliehen

den Kopf der Medusa offen in der Hand hält, kommt dagegen erst in rothfigurigen Vasenbildern vor.2

Diese Umstände entsprechen wieder dem Zeitansatze, auf welchen alle sonstigen Stilkriterien hinweisen.

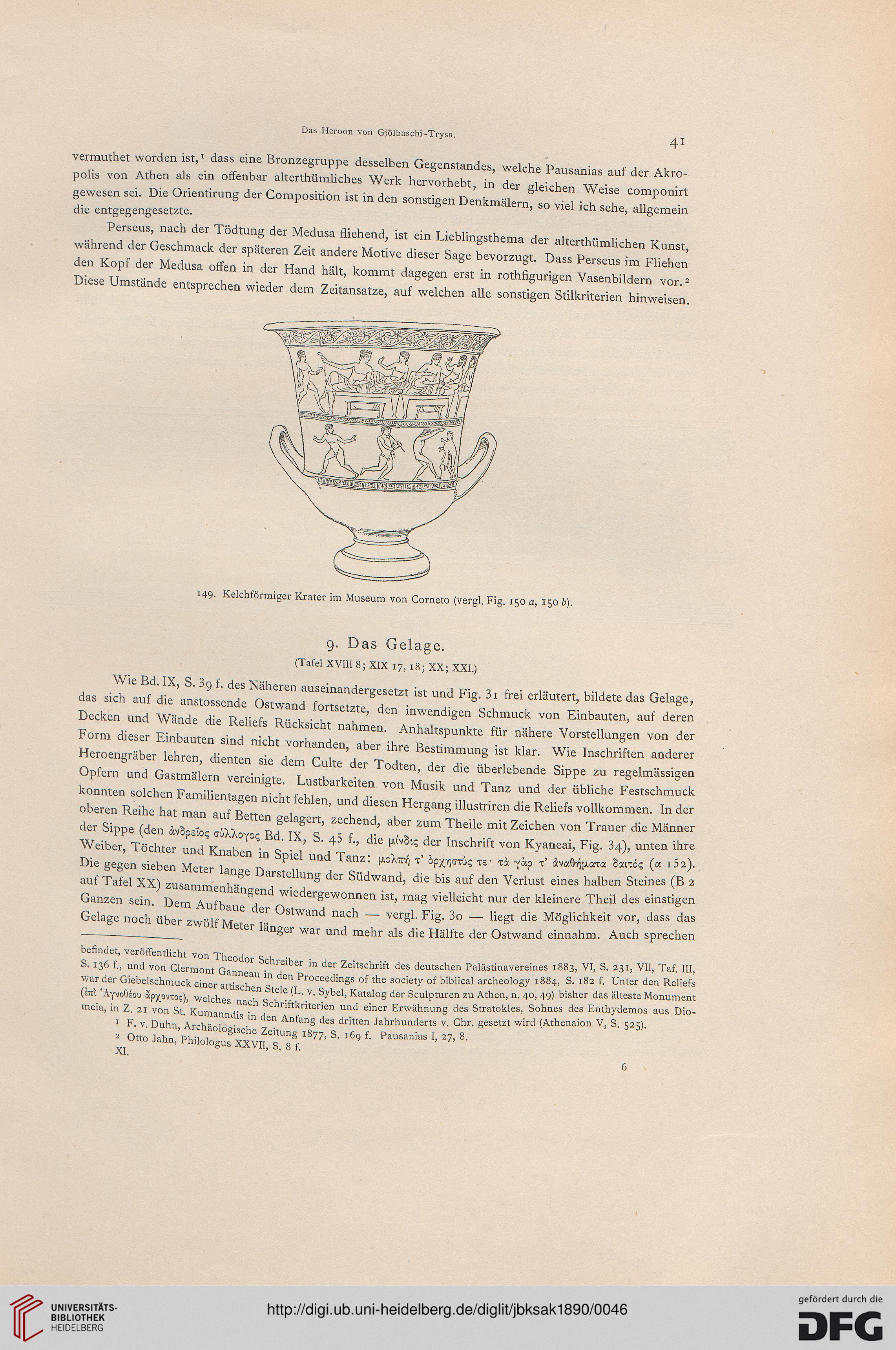

9. Das Gelage.

(Tafel XVIII 8; XIX 17, 18; XX; XXI.)

Wie Bd. IX, S. 39 f. des Näheren auseinandergesetzt ist und Fig. 3i frei erläutert, bildete das Gelage,

das sich auf die anstossende Ostwand fortsetzte, den inwendigen Schmuck von Einbauten, auf deren

Decken und Wände die Reliefs Rücksicht nahmen. Anhaltspunkte für nähere Vorstellungen von der

Form dieser Einbauten sind nicht vorhanden, aber ihre Bestimmung ist klar. Wie Inschriften anderer

Heroengräber lehren, dienten sie dem Culte der Todten, der die überlebende Sippe zu regelmässigen

Opfern und Gastmälern vereinigte. Lustbarkeiten von Musik und Tanz und der übliche Festschmuck

konnten solchen Familientagen nicht fehlen, und diesen Hergang illustriren die Reliefs vollkommen. In der

oberen Reihe hat man auf Betten gelagert, zechend, aber zum Theile mit Zeichen von Trauer die Männer

der Sippe (den ävSpswq <sbXko-;oz Bd. IX, S. 45 f., die ixwSi; der Inschrift von Kyaneai, Fig. 34), unten ihre

Weiber, Töchter und Knaben in Spiel und Tanz: \koKxfi x' op-/7)stü<; w xa 701p t avaev^axa SaiT6; (a i52).

Die gegen sieben Meter lange Darstellung der Südwand, die bis auf den Verlust eines halben Steines (B 2

auf Tafel XX) zusammenhängend wiedergewonnen ist, mag vielleicht nur der kleinere Theil des einstigen

Ganzen sein. Dem Aufbaue der Ostwand nach — vergl. Fig. 3o — liegt die Möglichkeit vor, dass das

Gelage noch über zwölf Meter länger war und mehr als die Hälfte der Ostwand einnahm. Auch sprechen

befindet, veröffentlicht von Theodor Schreiber in der Zeitschrift des deutschen Palästinavereines 1883, VI, S. 231, VII, Taf. III,

S. 136 f., und von Glermont Ganneau in den Proceedings of the society of biblical archeology 1884, S. 182 f. Unter den Rehefs

war der Giebelschmuck einer attischen Stele (L v Sybel, Katalog der Sculpturen zu Athen, n. 40, 49) bisher das älteste Monument

(U '\VoUm fipxwtos), welches nach Schriftkriterien und einer Erwähnung des Stratokies, Sohnes des Enthydemos aus D10-

meia, in Z. 21 von St. Kumanndis in den Anfang des dritten Jahrhunderts v. Chr. gesetzt wird (Athenaion V, S. 525).

1 F. v. Duhn, Archäologische Zeitung 1877, S. 169 f. Pausanias I, 27, 8.

2 Otto Jahn, Philologus XXVII, S 8 f.

XI. 6

41

vermuthet worden ist,1 dass eine Bronzegruppe desselben Gegenstandes, welche Pausanias auf der Akro-

polis von Athen als ein offenbar alterthümliches Werk hervorhebt, in der gleichen Weise componirt

gewesen sei. Die Orientirung der Composition ist in den sonstigen Denkmälern, so viel ich sehe, allgemein

die entgegengesetzte.

Perseus, nach der Tödtung der Medusa fliehend, ist ein Lieblingsthema der alterthümlichen Kunst,

während der Geschmack der späteren Zeit andere Motive dieser Sage bevorzugt. Dass Perseus im Fliehen

den Kopf der Medusa offen in der Hand hält, kommt dagegen erst in rothfigurigen Vasenbildern vor.2

Diese Umstände entsprechen wieder dem Zeitansatze, auf welchen alle sonstigen Stilkriterien hinweisen.

9. Das Gelage.

(Tafel XVIII 8; XIX 17, 18; XX; XXI.)

Wie Bd. IX, S. 39 f. des Näheren auseinandergesetzt ist und Fig. 3i frei erläutert, bildete das Gelage,

das sich auf die anstossende Ostwand fortsetzte, den inwendigen Schmuck von Einbauten, auf deren

Decken und Wände die Reliefs Rücksicht nahmen. Anhaltspunkte für nähere Vorstellungen von der

Form dieser Einbauten sind nicht vorhanden, aber ihre Bestimmung ist klar. Wie Inschriften anderer

Heroengräber lehren, dienten sie dem Culte der Todten, der die überlebende Sippe zu regelmässigen

Opfern und Gastmälern vereinigte. Lustbarkeiten von Musik und Tanz und der übliche Festschmuck

konnten solchen Familientagen nicht fehlen, und diesen Hergang illustriren die Reliefs vollkommen. In der

oberen Reihe hat man auf Betten gelagert, zechend, aber zum Theile mit Zeichen von Trauer die Männer

der Sippe (den ävSpswq <sbXko-;oz Bd. IX, S. 45 f., die ixwSi; der Inschrift von Kyaneai, Fig. 34), unten ihre

Weiber, Töchter und Knaben in Spiel und Tanz: \koKxfi x' op-/7)stü<; w xa 701p t avaev^axa SaiT6; (a i52).

Die gegen sieben Meter lange Darstellung der Südwand, die bis auf den Verlust eines halben Steines (B 2

auf Tafel XX) zusammenhängend wiedergewonnen ist, mag vielleicht nur der kleinere Theil des einstigen

Ganzen sein. Dem Aufbaue der Ostwand nach — vergl. Fig. 3o — liegt die Möglichkeit vor, dass das

Gelage noch über zwölf Meter länger war und mehr als die Hälfte der Ostwand einnahm. Auch sprechen

befindet, veröffentlicht von Theodor Schreiber in der Zeitschrift des deutschen Palästinavereines 1883, VI, S. 231, VII, Taf. III,

S. 136 f., und von Glermont Ganneau in den Proceedings of the society of biblical archeology 1884, S. 182 f. Unter den Rehefs

war der Giebelschmuck einer attischen Stele (L v Sybel, Katalog der Sculpturen zu Athen, n. 40, 49) bisher das älteste Monument

(U '\VoUm fipxwtos), welches nach Schriftkriterien und einer Erwähnung des Stratokies, Sohnes des Enthydemos aus D10-

meia, in Z. 21 von St. Kumanndis in den Anfang des dritten Jahrhunderts v. Chr. gesetzt wird (Athenaion V, S. 525).

1 F. v. Duhn, Archäologische Zeitung 1877, S. 169 f. Pausanias I, 27, 8.

2 Otto Jahn, Philologus XXVII, S 8 f.

XI. 6