Römische Medaillons.

61

Die beiden gleichnamigen Herrscher, der Augustus Constantius II. und der Caesar Constantius Gallus,

haben Bronzemedaillons ausgegeben, die auf der Rückseite dieselbe Umschrift und das gleiche Bild, das

eben beschrieben worden, zeigen, während die Vorderseite auf jenem des Kaisers das Brustbild desselben

reicher ausstattet; es ist mit einem sternenbesäeten Helm auf dem Haupte, einen Zweig und einen Speer

in den Händen haltend, dargestellt. Im Katalog der Sammlung Wiezay ist eine Abbildung davon gegeben.1

Dieser Medaillon und der oben beschriebene gehören als Gegenstücke augenscheinlich zusammen und

müssen einen Sieg der Römer zum Anlasse haben, welcher zwischen 351 und 354, so lange war Gallus

Caesar, errungen wurde. Dies kann nur bei jenem Feldzuge des Kaisers geschehen sein, der im Frühjahre

354 gegen die Alamannenkönige Gundomad und Vadomar stattfand und nach einem glücklichen Rhein-

übergange bei Äugst damit sein frühes Ende erreichte, dass letztere, im eigenen Lande bedroht, um

Frieden baten, der ihnen mit Zustimmung des Heeres gewährt wurde und ein Bündniss zur Folge hatte,

welches die Römer und Alamannen zu guten Nachbarn machen sollte. Hierauf ging der Kaiser nach

Mailand.2 Der Grund, den Frieden so schnell zu schliessen, lag in den bedenklichen Nachrichten, welche

über das Verhalten des Gallus im Oriente eingetroffen waren. Er wurde, wie bekannt ist, vermocht, an

des Kaisers Hof zu kommen, statt an diesen aber nach Istrien gebracht und im Laufe des Winters in Fla-

nona ermordet. Die Zeit der Präge beider Medaillons ist dadurch auf den Sommer des Jahres 354 fixirt.

Aus den benannten Vorgängen am Rhein erklären sich die Attribute, mit welchen das Bildniss des

Kaisers ausgestattet ist, sehr gut. Das rasche Vordringen in Feindesland war einem Siege gleich, wenig-

stens in der officiellen Auffassung der Sachlage. Als Heerführer trägt der Kaiser den Speer und zugleich als

Begründer eines die Waffenruhe weiter sichernden Bündnisses das Symbol der Pax, der Göttin des Friedens.

Keiner der beiden Medaillons zeigt die Sigle der Münzstätte; soweit die Zeichnung im Katalog

Wiczay ein Urtheil gestattet, ist jener des Kaisers nicht blos grösser, sondern auch im Detail sorgfältiger

durchgeführt und wahrscheinlich in Rom geschlagen, während jener des Caesar kleiner und zwar im Bild-

nisse recht gut, in den Figuren der Rückseite aber flüchtiger und steifer ist. Sein Ursprung in einer dem

östlichen Reichstheile angehörenden Münzstätte ist daher mit Sicherheit anzunehmen; er mag einer der

letzten gewesen sein, welche mit seinem Bildnisse geschmückt wurden.

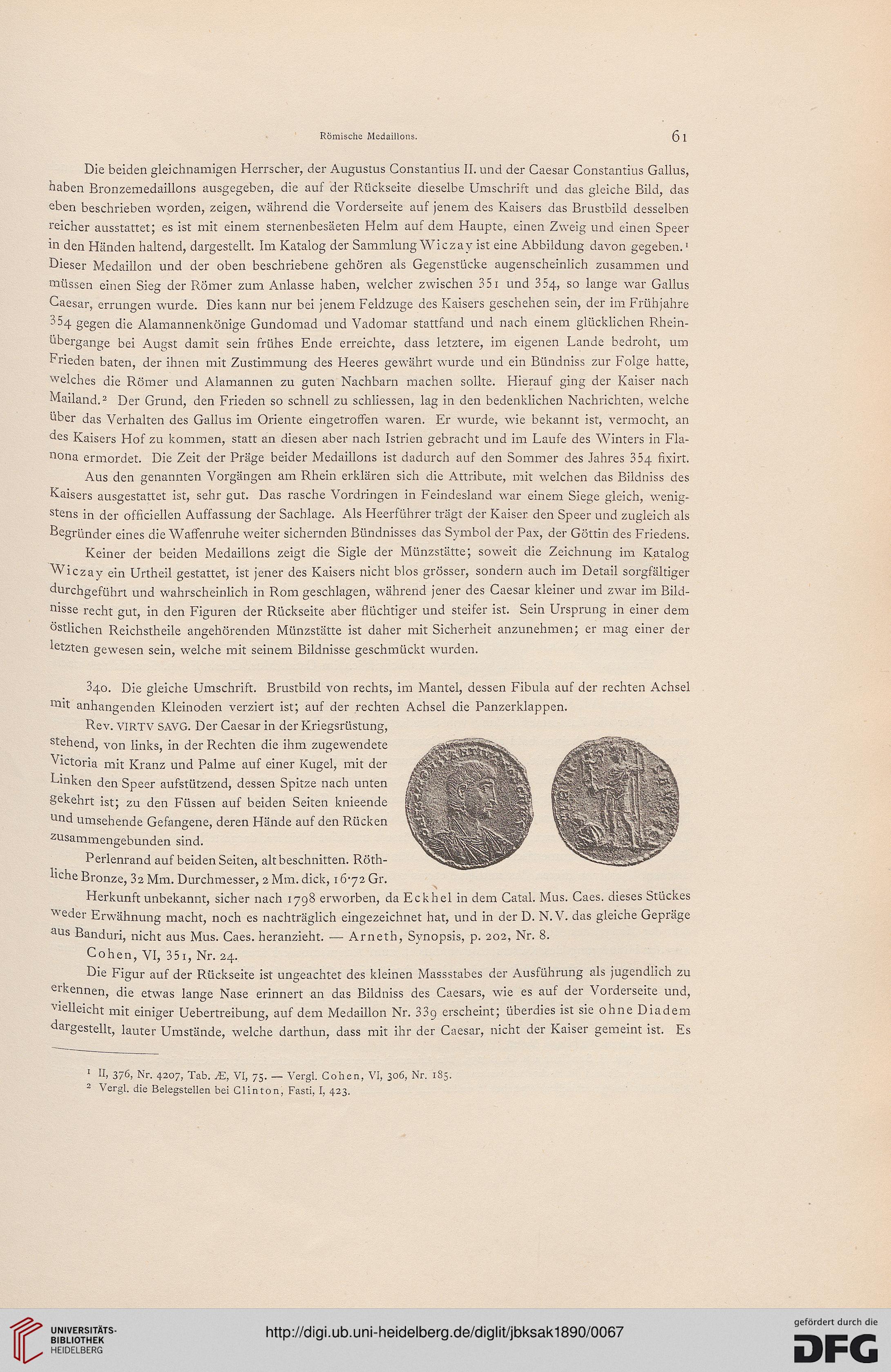

340. Die gleiche Umschrift. Brustbild von rechts, im Mantel, dessen Fibula auf der rechten Achsel

mit anhangenden Kleinoden verziert ist; auf der rechten Achsel die Panzerklappen.

Rev. VIRTV SAVG. Der Caesar in der Kriegsrüstung,

stehend, von links, in der Rechten die ihm zugewendete

Victoria mit Kranz und Palme auf einer Kugel, mit der

Linken den Speer aufstützend, dessen Spitze nach unten

gekehrt ist; zu den Füssen auf beiden Seiten knieende

und umsehende Gefangene, deren Hände auf den Rücken

zusammengebunden sind.

Perlenrand auf beiden Seiten, alt beschnitten. Röth-

hche Bronze, 32 Mm. Durchmesser, 2 Mm. dick, 1672 Gr.

Herkunft unbekannt, sicher nach 1798 erworben, da Eckhel in dem Catal. Mus. Caes. dieses Stückes

weder Erwähnung macht, noch es nachträglich eingezeichnet hat, und in der D. N. V. das gleiche Gepräge

aus Banduri, nicht aus Mus. Caes. heranzieht. — Arneth, Synopsis, p. 202, Nr. 8.

Cohen, VI, 351, Nr. 24.

Die Figur auf der Rückseite ist ungeachtet des kleinen Massstabes der Ausführung als jugendlich zu

erkennen, die etwas lange Nase erinnert an das Bildniss des Caesars, wie es auf der Vorderseite und,

vielleicht mit einiger Uebertreibung, auf dem Medaillon Nr. 339 erscheint; Überdies ist sie ohne Diadem

dargestellt, lauter Umstände, welche darthun, dass mit ihr der Caesar, nicht der Kaiser gemeint ist. Es

1 II, 376, Nr. 4207, Tab. JE, VI, 75. — Vergl. Cohen, VI, 3°6> Nr- l85-

2 Vergl. die Belegstellen bei Clinton, Fasti, I, 423.

61

Die beiden gleichnamigen Herrscher, der Augustus Constantius II. und der Caesar Constantius Gallus,

haben Bronzemedaillons ausgegeben, die auf der Rückseite dieselbe Umschrift und das gleiche Bild, das

eben beschrieben worden, zeigen, während die Vorderseite auf jenem des Kaisers das Brustbild desselben

reicher ausstattet; es ist mit einem sternenbesäeten Helm auf dem Haupte, einen Zweig und einen Speer

in den Händen haltend, dargestellt. Im Katalog der Sammlung Wiezay ist eine Abbildung davon gegeben.1

Dieser Medaillon und der oben beschriebene gehören als Gegenstücke augenscheinlich zusammen und

müssen einen Sieg der Römer zum Anlasse haben, welcher zwischen 351 und 354, so lange war Gallus

Caesar, errungen wurde. Dies kann nur bei jenem Feldzuge des Kaisers geschehen sein, der im Frühjahre

354 gegen die Alamannenkönige Gundomad und Vadomar stattfand und nach einem glücklichen Rhein-

übergange bei Äugst damit sein frühes Ende erreichte, dass letztere, im eigenen Lande bedroht, um

Frieden baten, der ihnen mit Zustimmung des Heeres gewährt wurde und ein Bündniss zur Folge hatte,

welches die Römer und Alamannen zu guten Nachbarn machen sollte. Hierauf ging der Kaiser nach

Mailand.2 Der Grund, den Frieden so schnell zu schliessen, lag in den bedenklichen Nachrichten, welche

über das Verhalten des Gallus im Oriente eingetroffen waren. Er wurde, wie bekannt ist, vermocht, an

des Kaisers Hof zu kommen, statt an diesen aber nach Istrien gebracht und im Laufe des Winters in Fla-

nona ermordet. Die Zeit der Präge beider Medaillons ist dadurch auf den Sommer des Jahres 354 fixirt.

Aus den benannten Vorgängen am Rhein erklären sich die Attribute, mit welchen das Bildniss des

Kaisers ausgestattet ist, sehr gut. Das rasche Vordringen in Feindesland war einem Siege gleich, wenig-

stens in der officiellen Auffassung der Sachlage. Als Heerführer trägt der Kaiser den Speer und zugleich als

Begründer eines die Waffenruhe weiter sichernden Bündnisses das Symbol der Pax, der Göttin des Friedens.

Keiner der beiden Medaillons zeigt die Sigle der Münzstätte; soweit die Zeichnung im Katalog

Wiczay ein Urtheil gestattet, ist jener des Kaisers nicht blos grösser, sondern auch im Detail sorgfältiger

durchgeführt und wahrscheinlich in Rom geschlagen, während jener des Caesar kleiner und zwar im Bild-

nisse recht gut, in den Figuren der Rückseite aber flüchtiger und steifer ist. Sein Ursprung in einer dem

östlichen Reichstheile angehörenden Münzstätte ist daher mit Sicherheit anzunehmen; er mag einer der

letzten gewesen sein, welche mit seinem Bildnisse geschmückt wurden.

340. Die gleiche Umschrift. Brustbild von rechts, im Mantel, dessen Fibula auf der rechten Achsel

mit anhangenden Kleinoden verziert ist; auf der rechten Achsel die Panzerklappen.

Rev. VIRTV SAVG. Der Caesar in der Kriegsrüstung,

stehend, von links, in der Rechten die ihm zugewendete

Victoria mit Kranz und Palme auf einer Kugel, mit der

Linken den Speer aufstützend, dessen Spitze nach unten

gekehrt ist; zu den Füssen auf beiden Seiten knieende

und umsehende Gefangene, deren Hände auf den Rücken

zusammengebunden sind.

Perlenrand auf beiden Seiten, alt beschnitten. Röth-

hche Bronze, 32 Mm. Durchmesser, 2 Mm. dick, 1672 Gr.

Herkunft unbekannt, sicher nach 1798 erworben, da Eckhel in dem Catal. Mus. Caes. dieses Stückes

weder Erwähnung macht, noch es nachträglich eingezeichnet hat, und in der D. N. V. das gleiche Gepräge

aus Banduri, nicht aus Mus. Caes. heranzieht. — Arneth, Synopsis, p. 202, Nr. 8.

Cohen, VI, 351, Nr. 24.

Die Figur auf der Rückseite ist ungeachtet des kleinen Massstabes der Ausführung als jugendlich zu

erkennen, die etwas lange Nase erinnert an das Bildniss des Caesars, wie es auf der Vorderseite und,

vielleicht mit einiger Uebertreibung, auf dem Medaillon Nr. 339 erscheint; Überdies ist sie ohne Diadem

dargestellt, lauter Umstände, welche darthun, dass mit ihr der Caesar, nicht der Kaiser gemeint ist. Es

1 II, 376, Nr. 4207, Tab. JE, VI, 75. — Vergl. Cohen, VI, 3°6> Nr- l85-

2 Vergl. die Belegstellen bei Clinton, Fasti, I, 423.