Römische Medaillons.

97

kann daher diese Ziffer nicht auch auf Silbermünzen erscheinen, die auf '/gg des Pfundes feinen Silbers

gehen. Auch kommen in der That silberne Multipla dieses Durchmessers nicht vor, wohl aber haben wir

goldene Medaillons (vergl. Nr. 357) gleicher Grösse zur Hand. Es ist unter diesen Umständen nicht aus-

geschlossen, dass hier eine private Nachahmung vorliege, welche einen für Gold gravirten Stempel in mit

Gold plattirtem Silber ausprägen Hess und denselben sofort mit einem Rahmen umgab, um ihn als Schmuck-

stück zu verwenden. Nur so erklären sich, wie ich meine, die eigenthümlichen Erscheinungen, welche

unser Medaillon darbietet.

375. Taf.VI, Fig. 375.

dn honori vs pf avg. Brustbild von rechts, das Perlendiadem mit einem viereckig gefassten Kleinod

und zwei Pendilien, beide Achseln mit den Panzerklappen sichtbar.

Rev. trivmfator gent barb, im Abschnitt: rvps. Aehnliche Darstellung wie oben Nr. 372, doch

ist in der Standarte das Monogramm deutlich sichtbar.

Perlenrand auf beiden Seiten. Silber, 35 bis 38 Mm. Durchmesser, 1 bis r5 Mm. dick, 12-83 Gr.

Cimel. Austr., P. II, letzte Tafel, bezeichnet mit 112, II. — Eckhelim Catal. Mus. Caes., III, 52i, i5.

— Arneth, Synopsis, p. 208, Nr. 10.

Cohen, VI, 475, Nr. 5. Das Pariser Exemplar, dessen Münzstätte nicht deutlich ersichtlich ist,

wiegt 13-5 Gr.

Vergl. die Bemerkungen zu Nr. 36o.

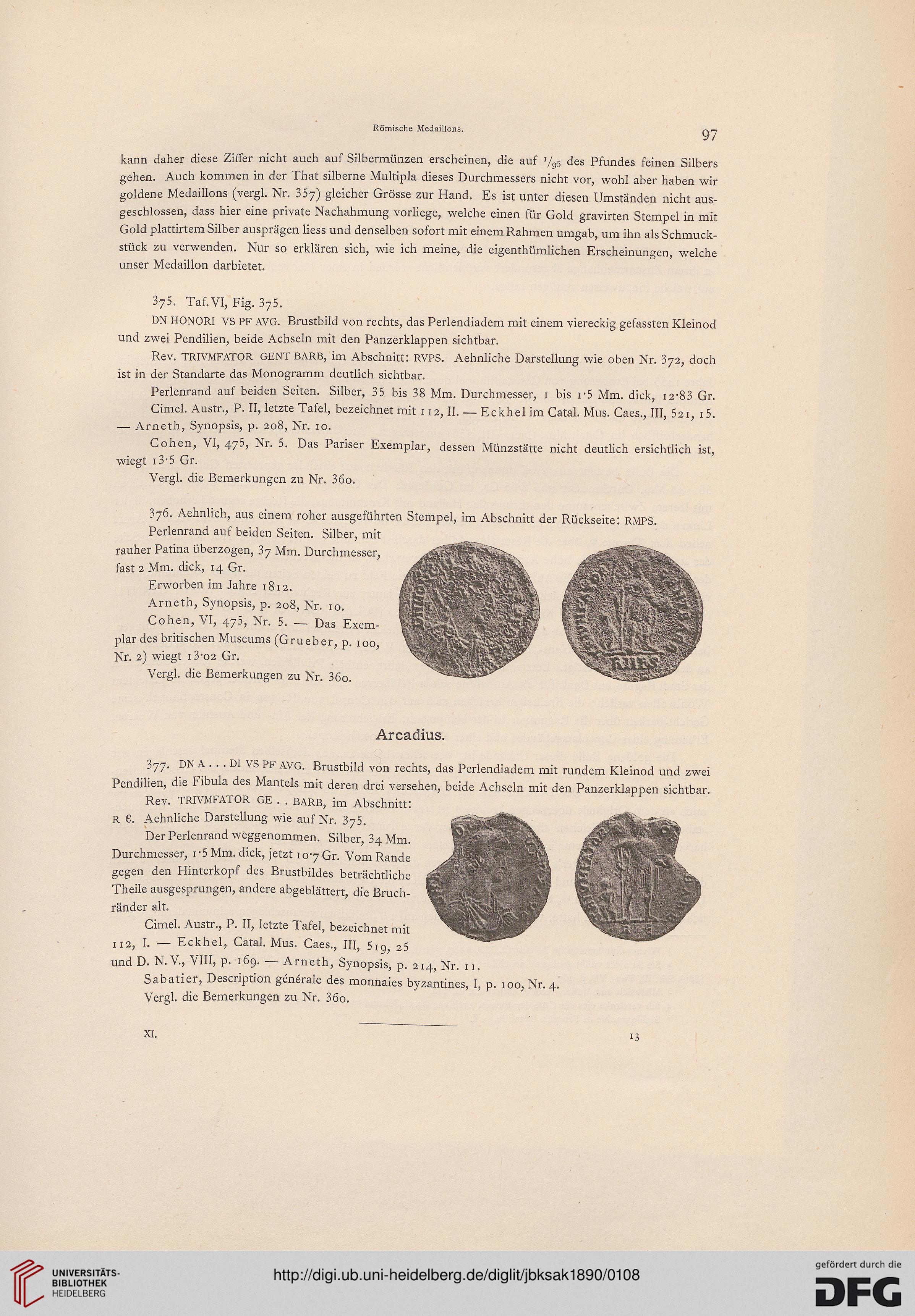

376. Aehnlich, aus einem roher ausgeführten Stempel, im Abschnitt der Rückseite: rmps.

Perlenrand auf beiden Seiten. Silber, mit

rauher Patina überzogen, 37 Mm. Durchmesser,

fast 2 Mm. dick, 14 Gr.

Erworben im Jahre 1812.

Arneth, Synopsis, p. 208, Nr. 10.

Cohen, VI, 476, Nr. 5. — Das Exem-

plar des britischen Museums (Grueber, p. 100,

Nr. 2) wiegt 13*02 Gr.

Vergl. die Bemerkungen zu Nr. 36o.

Arcadius.

377. dn a . . . di vs pf avg. Brustbild von rechts, das Perlendiadem mit rundem Kleinod und zwei

Pendilien, die Fibula des Mantels mit deren drei versehen, beide Achseln mit den Panzerklappen sichtbar.

Rev. trivmfator ge . . barb, im Abschnitt:

r e. Aehnliche Darstellung wie auf Nr. 375.

Der Perlenrand weggenommen. Silber, 34 Mm.

Durchmesser, r5 Mm. dick, jetzt 107 Gr. Vom Rande

gegen den Hinterkopf des Brustbildes beträchtliche

Theile ausgesprungen, andere abgeblättert, die Bruch-

ränder alt.

Cimel. Austr., P. II, letzte Tafel, bezeichnet mit

112, I. — Eckhel, Catal. Mus. Caes., III, 519, 25

und D. N. V, VIII, p. 169. — Arneth, Synopsis, p. 214, Nr. 11.

Sabatier, Description generale des monnaies byzantines, I, p. 100, Nr. 4.

Vergl. die Bemerkungen zu Nr. 36o.

XI.

13

97

kann daher diese Ziffer nicht auch auf Silbermünzen erscheinen, die auf '/gg des Pfundes feinen Silbers

gehen. Auch kommen in der That silberne Multipla dieses Durchmessers nicht vor, wohl aber haben wir

goldene Medaillons (vergl. Nr. 357) gleicher Grösse zur Hand. Es ist unter diesen Umständen nicht aus-

geschlossen, dass hier eine private Nachahmung vorliege, welche einen für Gold gravirten Stempel in mit

Gold plattirtem Silber ausprägen Hess und denselben sofort mit einem Rahmen umgab, um ihn als Schmuck-

stück zu verwenden. Nur so erklären sich, wie ich meine, die eigenthümlichen Erscheinungen, welche

unser Medaillon darbietet.

375. Taf.VI, Fig. 375.

dn honori vs pf avg. Brustbild von rechts, das Perlendiadem mit einem viereckig gefassten Kleinod

und zwei Pendilien, beide Achseln mit den Panzerklappen sichtbar.

Rev. trivmfator gent barb, im Abschnitt: rvps. Aehnliche Darstellung wie oben Nr. 372, doch

ist in der Standarte das Monogramm deutlich sichtbar.

Perlenrand auf beiden Seiten. Silber, 35 bis 38 Mm. Durchmesser, 1 bis r5 Mm. dick, 12-83 Gr.

Cimel. Austr., P. II, letzte Tafel, bezeichnet mit 112, II. — Eckhelim Catal. Mus. Caes., III, 52i, i5.

— Arneth, Synopsis, p. 208, Nr. 10.

Cohen, VI, 475, Nr. 5. Das Pariser Exemplar, dessen Münzstätte nicht deutlich ersichtlich ist,

wiegt 13-5 Gr.

Vergl. die Bemerkungen zu Nr. 36o.

376. Aehnlich, aus einem roher ausgeführten Stempel, im Abschnitt der Rückseite: rmps.

Perlenrand auf beiden Seiten. Silber, mit

rauher Patina überzogen, 37 Mm. Durchmesser,

fast 2 Mm. dick, 14 Gr.

Erworben im Jahre 1812.

Arneth, Synopsis, p. 208, Nr. 10.

Cohen, VI, 476, Nr. 5. — Das Exem-

plar des britischen Museums (Grueber, p. 100,

Nr. 2) wiegt 13*02 Gr.

Vergl. die Bemerkungen zu Nr. 36o.

Arcadius.

377. dn a . . . di vs pf avg. Brustbild von rechts, das Perlendiadem mit rundem Kleinod und zwei

Pendilien, die Fibula des Mantels mit deren drei versehen, beide Achseln mit den Panzerklappen sichtbar.

Rev. trivmfator ge . . barb, im Abschnitt:

r e. Aehnliche Darstellung wie auf Nr. 375.

Der Perlenrand weggenommen. Silber, 34 Mm.

Durchmesser, r5 Mm. dick, jetzt 107 Gr. Vom Rande

gegen den Hinterkopf des Brustbildes beträchtliche

Theile ausgesprungen, andere abgeblättert, die Bruch-

ränder alt.

Cimel. Austr., P. II, letzte Tafel, bezeichnet mit

112, I. — Eckhel, Catal. Mus. Caes., III, 519, 25

und D. N. V, VIII, p. 169. — Arneth, Synopsis, p. 214, Nr. 11.

Sabatier, Description generale des monnaies byzantines, I, p. 100, Nr. 4.

Vergl. die Bemerkungen zu Nr. 36o.

XI.

13