Die Ornamente eines altchristlichen Codex der Hofbibliothek.

2 I I

von den analogen heidnischen abweichen, ist die Ersetzung des Cultusgeräthes inmitten des Kranzes

durch das Labarum oder durch das Kreuz. Das war aber schon vorher auf den christlichen Münzen im

Kranze erschienen, auch hier wieder einer antiken Gewohnheit folgend. Die Alten hatten häufig auf

ihren Münzen innerhalb eines Kranzes ein Monogramm oder nur Buchstaben gesetzt; an dessen Stelle

trat dann das Monogramm Christi, die Crux monogrammatica und endlich das einfache Kreuz. Eine

Reihe von Münzbildern wurden als Beispiele gewählt, diese Entwicklung anschaulich zu machen: Fig. i3

ist eine Silbermünze des achaeischen Bundes (Megalopolis), 3. Jahrhundert v. Chr.; Fig. 14 eine Bronze-

münze von Argos unter K. Elagabal; Fig. 15 eine Votivmünze (Silber, Constantin d. .1. a. 327 p. Chr.);

Fig. 16 eine Goldmünze der Aelia Flaccilla (f 38i) und Fig. 17 eine Goldmünze der Julia Grata Ho-

noria (f 454).1 Zwei Vögel, seien es Pfauen oder Tauben, neben den Kranz oder neben das Kreuz zu

setzen, war ebenfalls der altchristlichen Plastik geläufig, die sich damit wieder nur einer der ältesten

Gewohnheiten der orientalischen Kunst anschloss. Die Beispiele dafür sind zu zahlreich, als dass sie

einzeln anzuführen nöthig wäre. Schon um das Jahr 400 wird von einem Versuche berichtet, diese der

Plastik geläufige Form, das Kreuz im Kranze zwischen zwei Tauben, in eine Zeichnung umzusetzen.

Paulin von Nola hatte solche Kreuze über den Thüren seiner Felixkirche anbringen lassen und berichtet

darüber an Severus (epist. XII):

Item dextra laevaque crucibus minio superpictis haec epigrammata sunt.

Ardua floriferae crux cingitur orbe coronae

Et Domini fuso tincta cruore rubet.

Quaeque super signum resident caeleste columbae

Simplicibus produnt regna patere Dei.

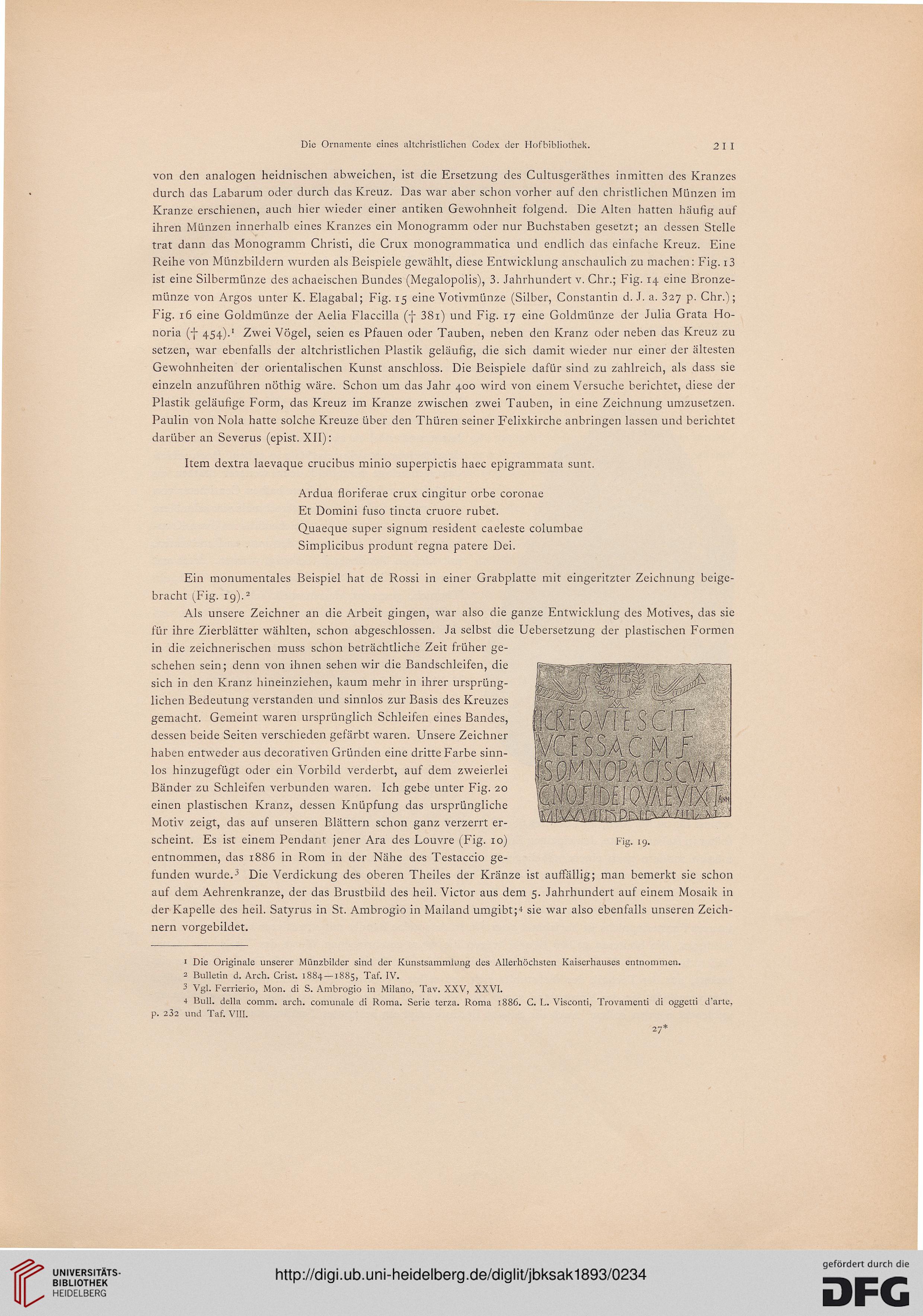

Ein monumentales Beispiel hat de Rossi in einer Grabplatte mit eingeritzter Zeichnung beige-

bracht [Fig. 19).2

Als unsere Zeichner an die Arbeit gingen, war also die ganze Entwicklung des Motives, das sie

für ihre Zierblätter wählten, schon abgeschlossen. Ja selbst die Uebersetzung der plastischen Formen

in die zeichnerischen muss schon beträchtliche Zeit früher ge-

schehen sein; denn von ihnen sehen wir die Bandschleifen, die

sich in den Kranz hineinziehen, kaum mehr in ihrer ursprüng-

lichen Bedeutung verstanden und sinnlos zur Basis des Kreuzes

gemacht. Gemeint waren ursprünglich Schleifen eines Bandes,

dessen beide Seiten verschieden gefärbt waren. Unsere Zeichner

haben entweder aus decorativen Gründen eine dritte Farbe sinn-

los hinzugefügt oder ein Vorbild verderbt, auf dem zweierlei

Bänder zu Schleifen verbunden waren. Ich gebe unter Fig. 20

einen plastischen Kranz, dessen Knüpfung das ursprüngliche

Motiv zeigt, das auf unseren Blättern schon ganz verzerrt er-

scheint. Es ist einem Pendant jener Ära des Louvre (Fig. 10)

entnommen, das 1886 in Rom in der Nähe des Testaccio ge-

funden wurde.3 Die Verdickung des oberen Theiles der Kränze ist auffällig; man bemerkt sie schon

auf dem Aehrenkranze, der das Brustbild des heil. Victor aus dem 5. Jahrhundert auf einem Mosaik in

der Kapelle des heil. Satyrus in St. Ambrogio in Mailand umgibt;* sie war also ebenfalls unseren Zeich-

nern vorgebildet.

' Die Originale unserer Münzbilder sind der Kunstsammlung des Allerhöchsten Kaiserhauses entnommen.

2 Bulletin d. Arch. Crist. 1884 —1885, Taf. IV.

3 Vgl. Ferrierio, Mon. di S. Ambrogio in Milano, Tav. XXV, XXVI.

4 Bull, della comm. arch. comunale di Roma. Serie terza. Roma 1886. C. L. Visconti, Trovamenti di oggetti d'arte,

p. 232 und Taf. VIII.

27*

2 I I

von den analogen heidnischen abweichen, ist die Ersetzung des Cultusgeräthes inmitten des Kranzes

durch das Labarum oder durch das Kreuz. Das war aber schon vorher auf den christlichen Münzen im

Kranze erschienen, auch hier wieder einer antiken Gewohnheit folgend. Die Alten hatten häufig auf

ihren Münzen innerhalb eines Kranzes ein Monogramm oder nur Buchstaben gesetzt; an dessen Stelle

trat dann das Monogramm Christi, die Crux monogrammatica und endlich das einfache Kreuz. Eine

Reihe von Münzbildern wurden als Beispiele gewählt, diese Entwicklung anschaulich zu machen: Fig. i3

ist eine Silbermünze des achaeischen Bundes (Megalopolis), 3. Jahrhundert v. Chr.; Fig. 14 eine Bronze-

münze von Argos unter K. Elagabal; Fig. 15 eine Votivmünze (Silber, Constantin d. .1. a. 327 p. Chr.);

Fig. 16 eine Goldmünze der Aelia Flaccilla (f 38i) und Fig. 17 eine Goldmünze der Julia Grata Ho-

noria (f 454).1 Zwei Vögel, seien es Pfauen oder Tauben, neben den Kranz oder neben das Kreuz zu

setzen, war ebenfalls der altchristlichen Plastik geläufig, die sich damit wieder nur einer der ältesten

Gewohnheiten der orientalischen Kunst anschloss. Die Beispiele dafür sind zu zahlreich, als dass sie

einzeln anzuführen nöthig wäre. Schon um das Jahr 400 wird von einem Versuche berichtet, diese der

Plastik geläufige Form, das Kreuz im Kranze zwischen zwei Tauben, in eine Zeichnung umzusetzen.

Paulin von Nola hatte solche Kreuze über den Thüren seiner Felixkirche anbringen lassen und berichtet

darüber an Severus (epist. XII):

Item dextra laevaque crucibus minio superpictis haec epigrammata sunt.

Ardua floriferae crux cingitur orbe coronae

Et Domini fuso tincta cruore rubet.

Quaeque super signum resident caeleste columbae

Simplicibus produnt regna patere Dei.

Ein monumentales Beispiel hat de Rossi in einer Grabplatte mit eingeritzter Zeichnung beige-

bracht [Fig. 19).2

Als unsere Zeichner an die Arbeit gingen, war also die ganze Entwicklung des Motives, das sie

für ihre Zierblätter wählten, schon abgeschlossen. Ja selbst die Uebersetzung der plastischen Formen

in die zeichnerischen muss schon beträchtliche Zeit früher ge-

schehen sein; denn von ihnen sehen wir die Bandschleifen, die

sich in den Kranz hineinziehen, kaum mehr in ihrer ursprüng-

lichen Bedeutung verstanden und sinnlos zur Basis des Kreuzes

gemacht. Gemeint waren ursprünglich Schleifen eines Bandes,

dessen beide Seiten verschieden gefärbt waren. Unsere Zeichner

haben entweder aus decorativen Gründen eine dritte Farbe sinn-

los hinzugefügt oder ein Vorbild verderbt, auf dem zweierlei

Bänder zu Schleifen verbunden waren. Ich gebe unter Fig. 20

einen plastischen Kranz, dessen Knüpfung das ursprüngliche

Motiv zeigt, das auf unseren Blättern schon ganz verzerrt er-

scheint. Es ist einem Pendant jener Ära des Louvre (Fig. 10)

entnommen, das 1886 in Rom in der Nähe des Testaccio ge-

funden wurde.3 Die Verdickung des oberen Theiles der Kränze ist auffällig; man bemerkt sie schon

auf dem Aehrenkranze, der das Brustbild des heil. Victor aus dem 5. Jahrhundert auf einem Mosaik in

der Kapelle des heil. Satyrus in St. Ambrogio in Mailand umgibt;* sie war also ebenfalls unseren Zeich-

nern vorgebildet.

' Die Originale unserer Münzbilder sind der Kunstsammlung des Allerhöchsten Kaiserhauses entnommen.

2 Bulletin d. Arch. Crist. 1884 —1885, Taf. IV.

3 Vgl. Ferrierio, Mon. di S. Ambrogio in Milano, Tav. XXV, XXVI.

4 Bull, della comm. arch. comunale di Roma. Serie terza. Roma 1886. C. L. Visconti, Trovamenti di oggetti d'arte,

p. 232 und Taf. VIII.

27*