4

Alfred von Wurzbach.

4. Ein viertes Mal finden wir den Bindenschild in dem Stiche: Bartsch VI, 36, gi (Pass. II,

45, 91. — Fig. 3). Wenn der Helm, den hier die Dame dem Ritter reicht, auch nicht bekrönt sondern

nur mit einer schlichten Feder geziert ist, so sehen wir uns doch veranlasst, auch dieses Wappen für

das österreichische zu halten.

5. Ganz bestimmt ist es aber der österreichische Bindenschild, den wir wieder in Begleitung des

Helmes mit dem Pfauenstutz in dem Blatte: Pass. II, 65, 194 (Paris) finden.

Wir haben sonach fünfmal das österreichische Wappen vor uns und, da wir Ursache haben, den

Künstler in dienstlicher Stellung am Hofe Kaisers Friedrich III. anzunehmen, so sind wir berechtigt,

den Bindenschild, wo wir demselben in seinen

Stichen begegnen, stets für den österreichisch en

zu halten.

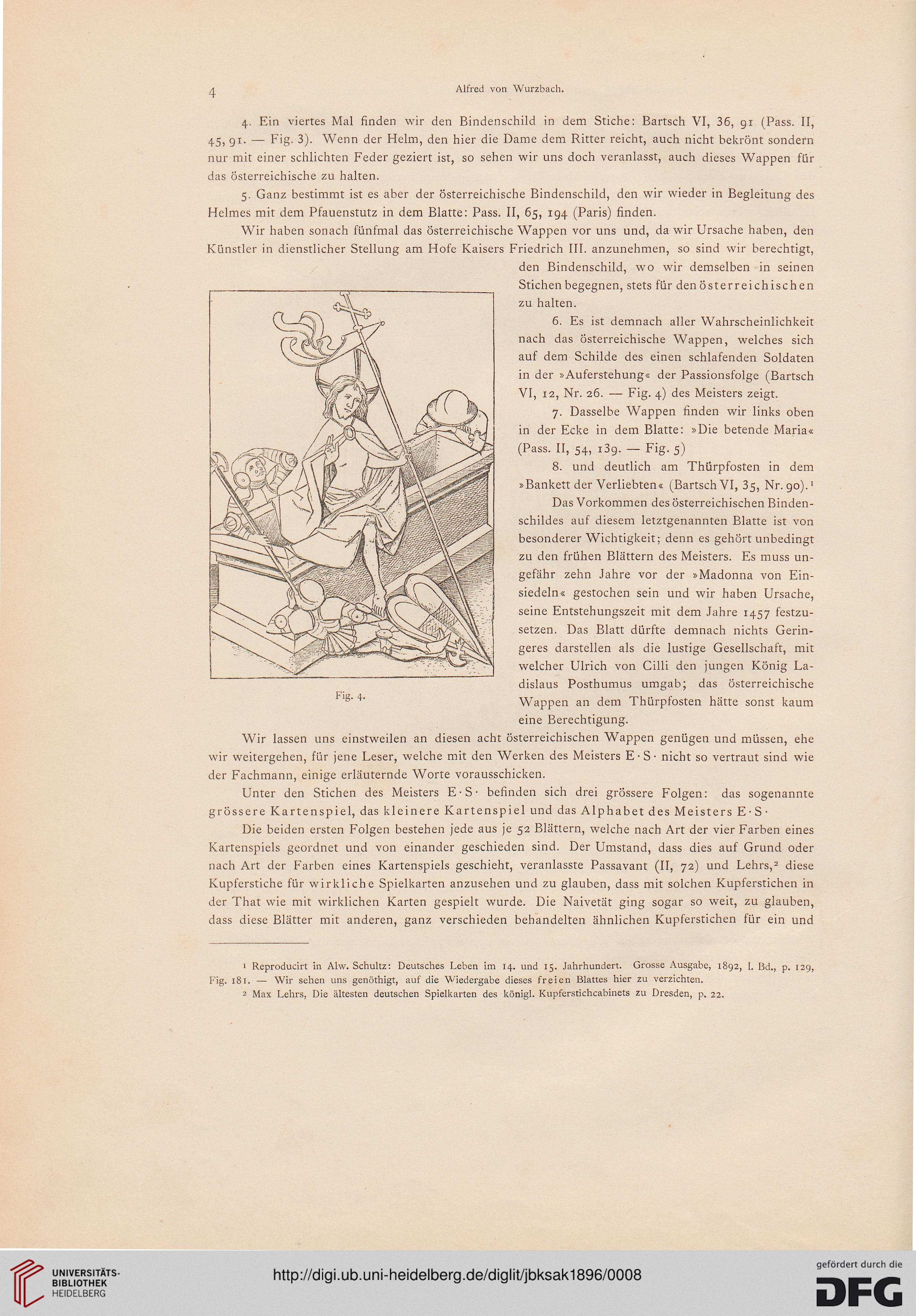

6. Es ist demnach aller Wahrscheinlichkeit

nach das österreichische Wappen, welches sich

auf dem Schilde des einen schlafenden Soldaten

in der »Auferstehung« der Passionsfolge (Bartsch

VI, 12, Nr. 26. — Fig. 4) des Meisters zeigt.

7. Dasselbe Wappen finden wir links oben

in der Ecke in dem Blatte: »Die betende Maria«

(Pass. II, 54, i3g. — Fig. 5)

8. und deutlich am Thürpfosten in dem

»Bankett der Verliebten« (Bartsch VI, 35, Nr. 90).1

Das Vorkommen des österreichischen Binden-

schildes auf diesem letztgenannten Blatte ist von

besonderer Wichtigkeit; denn es gehört unbedingt

zu den frühen Blättern des Meisters. Es muss un-

gefähr zehn Jahre vor der »Madonna von Ein-

siedeln« gestochen sein und wir haben Ursache,

seine Entstehungszeit mit dem Jahre 1457 festzu-

setzen. Das Blatt dürfte demnach nichts Gerin-

geres darstellen als die lustige Gesellschaft, mit

welcher Ulrich von Cilli den jungen König La-

dislaus Posthumus umgab; das österreichische

Wappen an dem Thürpfosten hätte sonst kaum

eine Berechtigung.

Wir lassen uns einstweilen an diesen acht österreichischen Wappen genügen und müssen, ehe

wir weitergehen, für jene Leser, welche mit den Werken des Meisters E-S- nicht so vertraut sind wie

der Fachmann, einige erläuternde Worte vorausschicken.

Unter den Stichen des Meisters E-S- befinden sich drei grössere Folgen: das sogenannte

grössere Kartenspiel, das kleinere Kartenspiel und das Alphabet des Meisters E-S-

Die beiden ersten Folgen bestehen jede aus je 52 Blättern, welche nach Art der vier Farben eines

Kartenspiels geordnet und von einander geschieden sind. Der Umstand, dass dies auf Grund oder

nach Art der P'arben eines Kartenspiels geschieht, veranlasste Passavant (II, 72) und Lehrs,2 diese

Kupferstiche für wirkliche Spielkarten anzusehen und zu glauben, dass mit solchen Kupferstichen in

der That wie mit wirklichen Karten gespielt wurde. Die Naivetät ging sogar so weit, zu glauben,

dass diese Blätter mit anderen, ganz verschieden behandelten ähnlichen Kupferstichen für ein und

1 Reproducirt in Alw. Schultz: Deutsches Leben im 14. und 15. Jahrhundert. Grosse Ausgabe, 1892, I. Bd., p. 129,

Fig. 181. — Wir sehen uns genöthigt, auf die Wiedergabe dieses freien Blattes hier zu verzichten.

2 Max Lehrs, Die ältesten deutschen Spielkarten des königl. Kupferstichcabinets zu Dresden, p. 22.

Fig. 4.

Alfred von Wurzbach.

4. Ein viertes Mal finden wir den Bindenschild in dem Stiche: Bartsch VI, 36, gi (Pass. II,

45, 91. — Fig. 3). Wenn der Helm, den hier die Dame dem Ritter reicht, auch nicht bekrönt sondern

nur mit einer schlichten Feder geziert ist, so sehen wir uns doch veranlasst, auch dieses Wappen für

das österreichische zu halten.

5. Ganz bestimmt ist es aber der österreichische Bindenschild, den wir wieder in Begleitung des

Helmes mit dem Pfauenstutz in dem Blatte: Pass. II, 65, 194 (Paris) finden.

Wir haben sonach fünfmal das österreichische Wappen vor uns und, da wir Ursache haben, den

Künstler in dienstlicher Stellung am Hofe Kaisers Friedrich III. anzunehmen, so sind wir berechtigt,

den Bindenschild, wo wir demselben in seinen

Stichen begegnen, stets für den österreichisch en

zu halten.

6. Es ist demnach aller Wahrscheinlichkeit

nach das österreichische Wappen, welches sich

auf dem Schilde des einen schlafenden Soldaten

in der »Auferstehung« der Passionsfolge (Bartsch

VI, 12, Nr. 26. — Fig. 4) des Meisters zeigt.

7. Dasselbe Wappen finden wir links oben

in der Ecke in dem Blatte: »Die betende Maria«

(Pass. II, 54, i3g. — Fig. 5)

8. und deutlich am Thürpfosten in dem

»Bankett der Verliebten« (Bartsch VI, 35, Nr. 90).1

Das Vorkommen des österreichischen Binden-

schildes auf diesem letztgenannten Blatte ist von

besonderer Wichtigkeit; denn es gehört unbedingt

zu den frühen Blättern des Meisters. Es muss un-

gefähr zehn Jahre vor der »Madonna von Ein-

siedeln« gestochen sein und wir haben Ursache,

seine Entstehungszeit mit dem Jahre 1457 festzu-

setzen. Das Blatt dürfte demnach nichts Gerin-

geres darstellen als die lustige Gesellschaft, mit

welcher Ulrich von Cilli den jungen König La-

dislaus Posthumus umgab; das österreichische

Wappen an dem Thürpfosten hätte sonst kaum

eine Berechtigung.

Wir lassen uns einstweilen an diesen acht österreichischen Wappen genügen und müssen, ehe

wir weitergehen, für jene Leser, welche mit den Werken des Meisters E-S- nicht so vertraut sind wie

der Fachmann, einige erläuternde Worte vorausschicken.

Unter den Stichen des Meisters E-S- befinden sich drei grössere Folgen: das sogenannte

grössere Kartenspiel, das kleinere Kartenspiel und das Alphabet des Meisters E-S-

Die beiden ersten Folgen bestehen jede aus je 52 Blättern, welche nach Art der vier Farben eines

Kartenspiels geordnet und von einander geschieden sind. Der Umstand, dass dies auf Grund oder

nach Art der P'arben eines Kartenspiels geschieht, veranlasste Passavant (II, 72) und Lehrs,2 diese

Kupferstiche für wirkliche Spielkarten anzusehen und zu glauben, dass mit solchen Kupferstichen in

der That wie mit wirklichen Karten gespielt wurde. Die Naivetät ging sogar so weit, zu glauben,

dass diese Blätter mit anderen, ganz verschieden behandelten ähnlichen Kupferstichen für ein und

1 Reproducirt in Alw. Schultz: Deutsches Leben im 14. und 15. Jahrhundert. Grosse Ausgabe, 1892, I. Bd., p. 129,

Fig. 181. — Wir sehen uns genöthigt, auf die Wiedergabe dieses freien Blattes hier zu verzichten.

2 Max Lehrs, Die ältesten deutschen Spielkarten des königl. Kupferstichcabinets zu Dresden, p. 22.

Fig. 4.