Ein Cyklus von Federzeichnungen mit Darstellungen von Kriegen und Jagden Maximilians [.

33

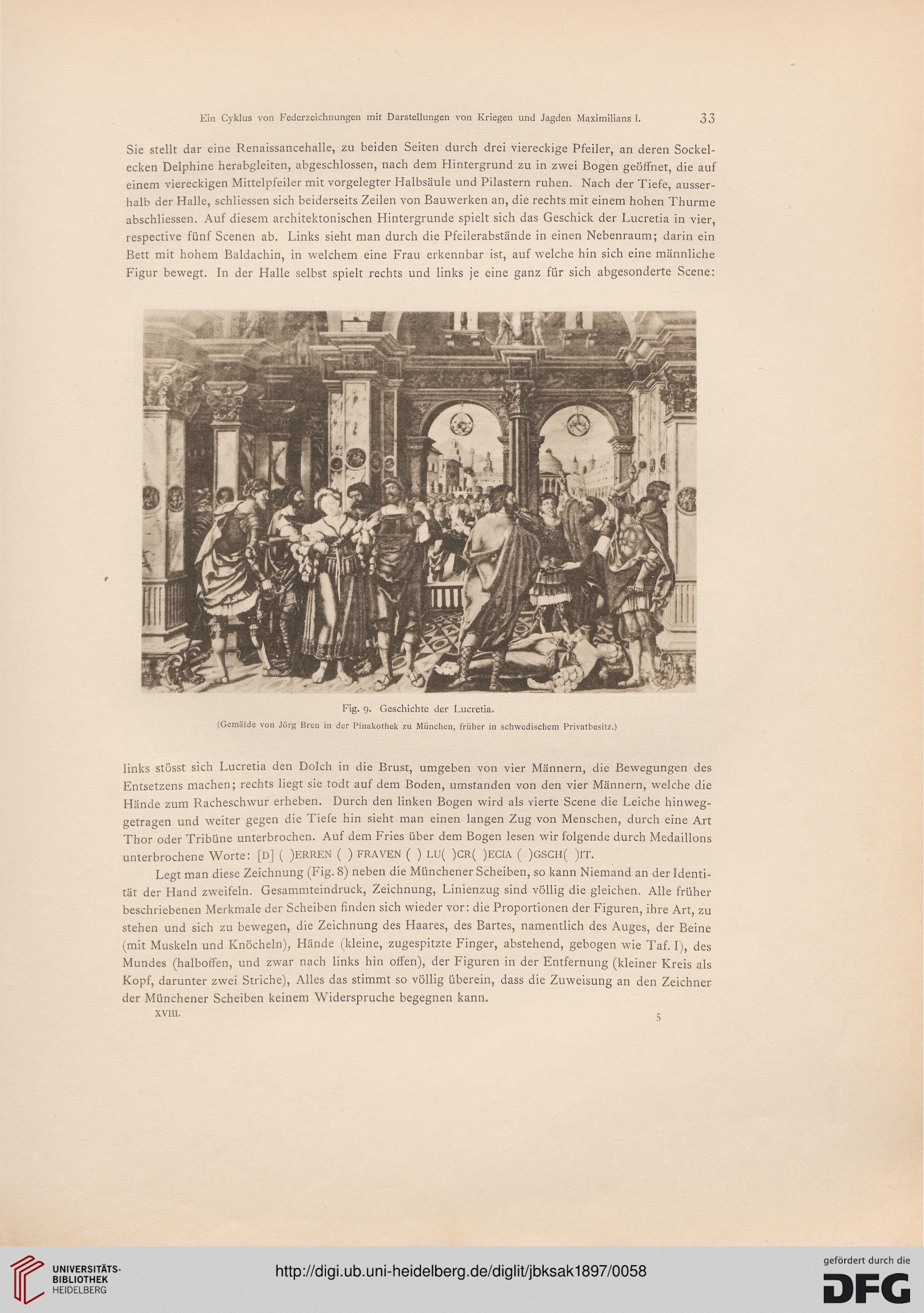

Sie stellt dar eine Renaissancehalle, zu beiden Seiten durch drei viereckige Pfeiler, an deren Sockel-

ecken Delphine herabgleiten, abgeschlossen, nach dem Hintergrund zu in zwei Bogen geöffnet, die auf

einem viereckigen Mittelpfeiler mit vorgelegter Halbsäule und Pilastern ruhen. Nach der Tiefe, ausser-

halb der Halle, schliessen sich beiderseits Zeilen von Bauwerken an, die rechts mit einem hohen Thurme

abschliessen. Auf diesem architektonischen Hintergrunde spielt sich das Geschick der Lucretia in vier,

respective fünf Scenen ab. Links sieht man durch die Pfeilerabstände in einen Nebenraum; darin ein

Bett mit hohem Baldachin, in welchem eine Frau erkennbar ist, auf welche hin sich eine männliche

Figur bewegt. In der Halle selbst spielt rechts und links je eine ganz für sich abgesonderte Scene:

Fig. 9. Geschichte der Lucretia.

(Gemälde von Jörg Brcu in der Pinakothek zu München, früher in schwedischem Privatbesitz.)

links stösst sich Lucretia den Dolch in die Brust, umgeben von vier Männern, die Bewegungen des

Entsetzens machen; rechts liegt sie todt auf dem Boden, umstanden von den vier Männern, welche die

Hände zum Racheschwur erheben. Durch den linken Bogen wird als vierte Scene die Leiche hinweg-

getragen und weiter gegen die Tiefe hin sieht man einen langen Zug von Menschen, durch eine Art

Thor oder Tribüne unterbrochen. Auf dem Fries über dem Bogen lesen wir folgende durch Medaillons

unterbrochene Worte: [D] ( )ERREN ( ) FRAVEN ( ) LU( )CR( )ECIA ( )GSCH( )lT.

Legt man diese Zeichnung (Fig. 8) neben die Münchener Scheiben, so kann Niemand an der Identi-

tät der Hand zweifeln. Gesammteindruck, Zeichnung, Linienzug sind völlig die gleichen. Alle früher

beschriebenen Merkmale der Scheiben finden sich wieder vor: die Proportionen der Figuren, ihre Art, zu

stehen und sich zu bewegen, die Zeichnung des Haares, des Bartes, namentlich des Auges, der Beine

(mit Muskeln und Knöcheln), Hände (kleine, zugespitzte Finger, abstehend, gebogen wie Taf. I), des

Mundes (halboffen, und zwar nach links hin offen), der Figuren in der Entfernung (kleiner Kreis als

Kopf, darunter zwei Striche), Alles das stimmt so völlig überein, dass die Zuweisung an den Zeichner

der Münchener Scheiben keinem Widerspruche begegnen kann.

xvm. r

33

Sie stellt dar eine Renaissancehalle, zu beiden Seiten durch drei viereckige Pfeiler, an deren Sockel-

ecken Delphine herabgleiten, abgeschlossen, nach dem Hintergrund zu in zwei Bogen geöffnet, die auf

einem viereckigen Mittelpfeiler mit vorgelegter Halbsäule und Pilastern ruhen. Nach der Tiefe, ausser-

halb der Halle, schliessen sich beiderseits Zeilen von Bauwerken an, die rechts mit einem hohen Thurme

abschliessen. Auf diesem architektonischen Hintergrunde spielt sich das Geschick der Lucretia in vier,

respective fünf Scenen ab. Links sieht man durch die Pfeilerabstände in einen Nebenraum; darin ein

Bett mit hohem Baldachin, in welchem eine Frau erkennbar ist, auf welche hin sich eine männliche

Figur bewegt. In der Halle selbst spielt rechts und links je eine ganz für sich abgesonderte Scene:

Fig. 9. Geschichte der Lucretia.

(Gemälde von Jörg Brcu in der Pinakothek zu München, früher in schwedischem Privatbesitz.)

links stösst sich Lucretia den Dolch in die Brust, umgeben von vier Männern, die Bewegungen des

Entsetzens machen; rechts liegt sie todt auf dem Boden, umstanden von den vier Männern, welche die

Hände zum Racheschwur erheben. Durch den linken Bogen wird als vierte Scene die Leiche hinweg-

getragen und weiter gegen die Tiefe hin sieht man einen langen Zug von Menschen, durch eine Art

Thor oder Tribüne unterbrochen. Auf dem Fries über dem Bogen lesen wir folgende durch Medaillons

unterbrochene Worte: [D] ( )ERREN ( ) FRAVEN ( ) LU( )CR( )ECIA ( )GSCH( )lT.

Legt man diese Zeichnung (Fig. 8) neben die Münchener Scheiben, so kann Niemand an der Identi-

tät der Hand zweifeln. Gesammteindruck, Zeichnung, Linienzug sind völlig die gleichen. Alle früher

beschriebenen Merkmale der Scheiben finden sich wieder vor: die Proportionen der Figuren, ihre Art, zu

stehen und sich zu bewegen, die Zeichnung des Haares, des Bartes, namentlich des Auges, der Beine

(mit Muskeln und Knöcheln), Hände (kleine, zugespitzte Finger, abstehend, gebogen wie Taf. I), des

Mundes (halboffen, und zwar nach links hin offen), der Figuren in der Entfernung (kleiner Kreis als

Kopf, darunter zwei Striche), Alles das stimmt so völlig überein, dass die Zuweisung an den Zeichner

der Münchener Scheiben keinem Widerspruche begegnen kann.

xvm. r