Die ältesten Medaillen und die Antike.

77

einem vierräderigen Zeltwagen sitzendt das (zu kleine) Kreuz in der Hand. Drei Pferde, von einem

Knecht mit der Geissei geführt, ziehen den Wagen, nach rechts schreitend. Oben hängen drei (auf

dem Pariser Exemplar vier) Lampen (Taf. XXIII, 1,2). Der Durchmesser des Wiener Exemplars ist

9 Cm.; das Pariser (in Silber, aus dem Besitze des Herrn Ratier) ist etwas grösser.

Die Medaille, die schon im XVI. Jahrhundert bekannt war und von Cuspinian, Strada und Goltzius

aufgeführt wird,1 existirt in zwei verschiedenen Varianten. Die eine, durch das Pariser Exemplar ver-

treten, wurde schon von Justus Lipsius in seiner Schrift »De cruce« lib. III, c. 16 (Opera omnia, Ve-

saliae 1675, vol. III, 1214) abgebildet;2 die zweite, die mannigfach überarbeitet zu sein scheint (die

gothische Schrift des ersten Exemplars ist modernisirt, es fehlt das Wort AnOMNIC, die Rückseite zeigt

blos drei Lampen, ihre Legende ist vielfach verbessert, statt des fehlerhaften I das richtige H eingesetzt),

wurde von Ducange in dem Supplement seines grossen Glossarium mediae et infimae latinitatis3 publi-

cirt; ihm lag ein Goldexemplar aus dem könig-

lichen Cabinet zu Paris vor, das jetzt verschollen

ist. Dieselbe Variante hat Köhler aus dem Besitze

eines sächsischen Kammerherrn in seiner »Histori-

schen Münzbelustigung«, Bd. XVI, S. 33, abgebildet.

Beide zuletzt genannten Stücke decken sich mit dem

Wiener Exemplar.4

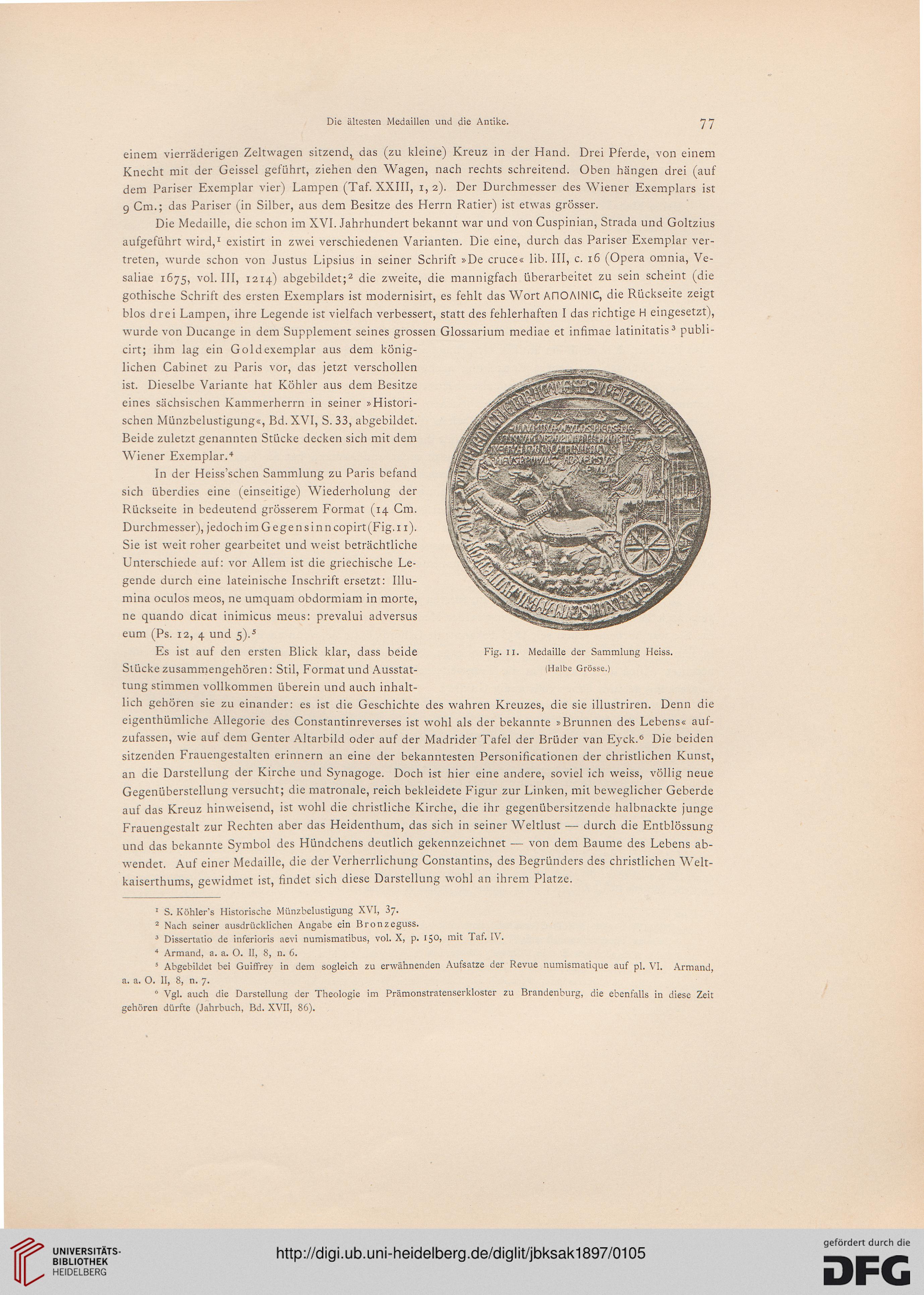

In der Heiss'schen Sammlung zu Paris befand

sich überdies eine (einseitige) Wiederholung der

Rückseite in bedeutend grösserem Format (14 Cm.

Durchmesser), jedoch im Gegensinn copirt(Fig.i 1).

Sie ist weit roher gearbeitet und weist beträchtliche

Unterschiede auf: vor Allem ist die griechische Le-

gende durch eine lateinische Inschrift ersetzt: Illu-

mina oculos meos, ne umquam obdormiam in morte,

ne quando dicat inimicus meus: prevalui adversus

eum (Ps. 12, 4 und 5).5

Es ist auf den ersten Blick klar, dass beide

Stücke zusammengehören: Stil, Format und Ausstat-

tung stimmen vollkommen überein und auch inhalt-

lich gehören sie zu einander: es ist die Geschichte des wahren Kreuzes, die sie illustriren. Denn die

eigenthümliche Allegorie des Constantinreverses ist wohl als der bekannte »Brunnen des Lebens« auf-

zufassen, wie auf dem Genter Altarbild oder auf der Madrider Tafel der Brüder van Eyck.6 Die beiden

sitzenden Frauengestalten erinnern an eine der bekanntesten Personificationen der christlichen Kunst,

an die Darstellung der Kirche und Synagoge. Doch ist hier eine andere, soviel ich weiss, völlig neue

Gegenüberstellung versucht; die matronale, reich bekleidete Figur zur Linken, mit beweglicher Geberde

auf das Kreuz hinweisend, ist wohl die christliche Kirche, die ihr gegenübersitzende halbnackte junge

Frauengestalt zur Rechten aber das Heidenthum, das sich in seiner Weltlust — durch die Entblössung

und das bekannte Symbol des Hündchens deutlich gekennzeichnet — von dem Baume des Lebens ab-

wendet. Auf einer Medaille, die der Verherrlichung Constantins, des Begründers des christlichen Welt-

kaiserthums, gewidmet ist, findet sich diese Darstellung wohl an ihrem Platze.

1 S. Köhler's Historische Münzbelustigung XVI, 37.

2 Nach seiner ausdrücklichen Angabe ein Bronzeguss.

3 Dissertatio de inferioris aevi numismatibus, vol. X, p. 150, mit Taf. IV.

4 Armand, a. a. O. II, 8, n. 6.

5 Abgebildet bei Guiffrey in dem sogleich zu erwähnenden Aufsatze der Revue numismaüque auf pl. VI. Armand,

a. a. O. II, 8, n. 7.

6 Vgl. auch die Darstellung der Theologie im Prämonstratenserkloster zu Brandenburg, die ebenfalls in diese Zeit

gehören dürfte (Jahrbuch, Bd. XVII, 86).

77

einem vierräderigen Zeltwagen sitzendt das (zu kleine) Kreuz in der Hand. Drei Pferde, von einem

Knecht mit der Geissei geführt, ziehen den Wagen, nach rechts schreitend. Oben hängen drei (auf

dem Pariser Exemplar vier) Lampen (Taf. XXIII, 1,2). Der Durchmesser des Wiener Exemplars ist

9 Cm.; das Pariser (in Silber, aus dem Besitze des Herrn Ratier) ist etwas grösser.

Die Medaille, die schon im XVI. Jahrhundert bekannt war und von Cuspinian, Strada und Goltzius

aufgeführt wird,1 existirt in zwei verschiedenen Varianten. Die eine, durch das Pariser Exemplar ver-

treten, wurde schon von Justus Lipsius in seiner Schrift »De cruce« lib. III, c. 16 (Opera omnia, Ve-

saliae 1675, vol. III, 1214) abgebildet;2 die zweite, die mannigfach überarbeitet zu sein scheint (die

gothische Schrift des ersten Exemplars ist modernisirt, es fehlt das Wort AnOMNIC, die Rückseite zeigt

blos drei Lampen, ihre Legende ist vielfach verbessert, statt des fehlerhaften I das richtige H eingesetzt),

wurde von Ducange in dem Supplement seines grossen Glossarium mediae et infimae latinitatis3 publi-

cirt; ihm lag ein Goldexemplar aus dem könig-

lichen Cabinet zu Paris vor, das jetzt verschollen

ist. Dieselbe Variante hat Köhler aus dem Besitze

eines sächsischen Kammerherrn in seiner »Histori-

schen Münzbelustigung«, Bd. XVI, S. 33, abgebildet.

Beide zuletzt genannten Stücke decken sich mit dem

Wiener Exemplar.4

In der Heiss'schen Sammlung zu Paris befand

sich überdies eine (einseitige) Wiederholung der

Rückseite in bedeutend grösserem Format (14 Cm.

Durchmesser), jedoch im Gegensinn copirt(Fig.i 1).

Sie ist weit roher gearbeitet und weist beträchtliche

Unterschiede auf: vor Allem ist die griechische Le-

gende durch eine lateinische Inschrift ersetzt: Illu-

mina oculos meos, ne umquam obdormiam in morte,

ne quando dicat inimicus meus: prevalui adversus

eum (Ps. 12, 4 und 5).5

Es ist auf den ersten Blick klar, dass beide

Stücke zusammengehören: Stil, Format und Ausstat-

tung stimmen vollkommen überein und auch inhalt-

lich gehören sie zu einander: es ist die Geschichte des wahren Kreuzes, die sie illustriren. Denn die

eigenthümliche Allegorie des Constantinreverses ist wohl als der bekannte »Brunnen des Lebens« auf-

zufassen, wie auf dem Genter Altarbild oder auf der Madrider Tafel der Brüder van Eyck.6 Die beiden

sitzenden Frauengestalten erinnern an eine der bekanntesten Personificationen der christlichen Kunst,

an die Darstellung der Kirche und Synagoge. Doch ist hier eine andere, soviel ich weiss, völlig neue

Gegenüberstellung versucht; die matronale, reich bekleidete Figur zur Linken, mit beweglicher Geberde

auf das Kreuz hinweisend, ist wohl die christliche Kirche, die ihr gegenübersitzende halbnackte junge

Frauengestalt zur Rechten aber das Heidenthum, das sich in seiner Weltlust — durch die Entblössung

und das bekannte Symbol des Hündchens deutlich gekennzeichnet — von dem Baume des Lebens ab-

wendet. Auf einer Medaille, die der Verherrlichung Constantins, des Begründers des christlichen Welt-

kaiserthums, gewidmet ist, findet sich diese Darstellung wohl an ihrem Platze.

1 S. Köhler's Historische Münzbelustigung XVI, 37.

2 Nach seiner ausdrücklichen Angabe ein Bronzeguss.

3 Dissertatio de inferioris aevi numismatibus, vol. X, p. 150, mit Taf. IV.

4 Armand, a. a. O. II, 8, n. 6.

5 Abgebildet bei Guiffrey in dem sogleich zu erwähnenden Aufsatze der Revue numismaüque auf pl. VI. Armand,

a. a. O. II, 8, n. 7.

6 Vgl. auch die Darstellung der Theologie im Prämonstratenserkloster zu Brandenburg, die ebenfalls in diese Zeit

gehören dürfte (Jahrbuch, Bd. XVII, 86).