8o

Julius von Schlosser.

kaufte mein gnädiger Herr in seiner Stadt Bourges von Anton Manchin, Kaufmann aus Florenz, ansässig in Paris,

am 2. November des Jahres 1402, um 1100 Franken. [Geschätzt auf 400 Franken, gleich 400 Pfund.]

Nr. 200. Item ein anderes rundes Schmuckstück aus Gold, in Relief, auf der einen Seite die Figur eines

Kaisers, genannt Heraclius, in einem Halbmond und sein Titel in griechischer Schrift, so auf Französisch

folgendermassen heisst: »Heraclius, durch Jesu Christi Gottes Gnaden getreuer Kaiser und Herrscher der Römer,

Sieger und Triumphator, allzeit Mehrer des Reichs« und auf derselben Seite in Latein: »lllumina vultum tuum

Deus; super tenebras nostras militabor in gentibus.« Auf der andern Seite ist die Figur des genannten Kaisers,

ein Kreuz haltend, in einem Wagen mit drei Pferden sitzend; über seinem Kopfe mehrere Lampen, und inmitten

des Kreises, wo die genannten Lampen sind, steht griechisch geschrieben, wie hier in französischer Uebersetzung

folgt: »Ehre sei Gott Jesu Christo in der Höhe, der die Pforten der Hölle überwältigt hat und befreit das heilige

Kreuz, unter der Regierung des Heraclius.« Das genannte Stück ist rings eingefasst von 4 Saphiren und 4 grossen

Perlen und hängt an einer Goldkette, die von den Rachen zweier Schlangenköpfe ausgeht.

[Geschätzt auf 500 Pfund.]

Nr. 201. Item ein rundes Schmuckstück aus Gold, auf der einen wie auf der andern Seite dem Goldstücke

nachgebildet, das auf der zweiten Hälfte des vorhergehenden Blattes beschrieben wurde, darauf Kaiser Constantin

ist. Dieses Stück hat mein gnädiger Herr machen lassen; es sind keine Juwelen daran. [Geschätzt auf 60 Pfund.]

Nr. 202. Item ein anderes rundes Schmuckstück von Gold, auf beiden Seiten dem oben beschriebenen

Stücke, darauf die Figur des Kaisers Heraclius ist, nachgebildet. Dieses Stück hat mein gnädiger Herr machen

lassen; es sind keine Juwelen daran. [Geschätzt auf 80 Pfund.]

Schon im Jahre 1402 hat also Johann von Berry die Constantinmedaille von einem Florentiner

Kaufmann, der jedoch in Paris ansässig war, erworben, wie denn überhaupt italienische Händler an

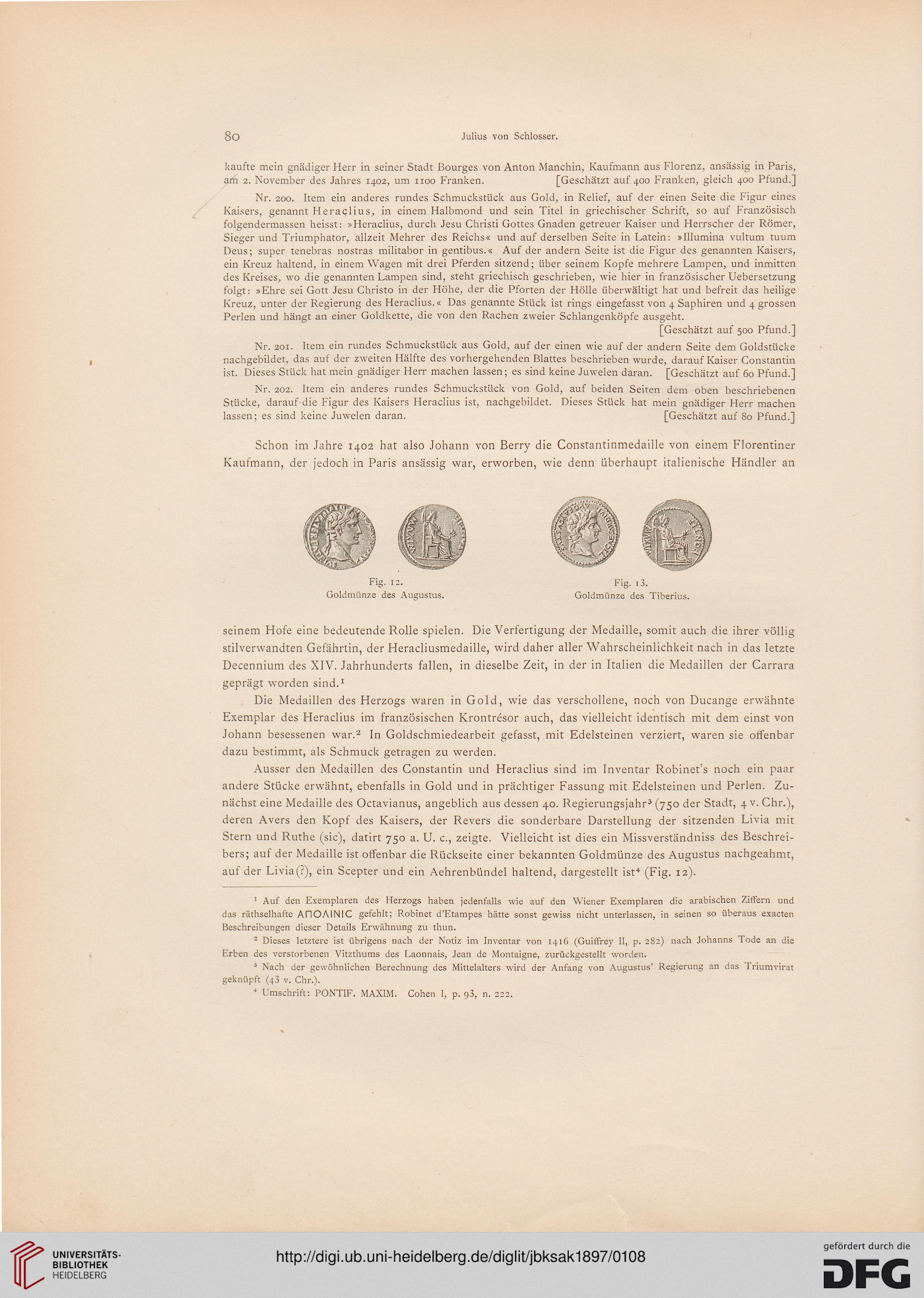

Fig. 12. Fig. i3.

Goldmünze des Augustus. Goldmünze des Tiberius.

seinem Hofe eine bedeutende Rolle spielen. Die Verfertigung der Medaille, somit auch die ihrer völlig

stilverwandten Gefährtin, der Heracliusmedaille, wird daher aller Wahrscheinlichkeit nach in das letzte

Decennium des XIV. Jahrhunderts fallen, in dieselbe Zeit, in der in Italien die Medaillen der Carrara

geprägt worden sind.1

Die Medaillen des Herzogs waren in Gold, wie das verschollene, noch von Ducange erwähnte

Exemplar des Heraclius im französischen Krontresor auch, das vielleicht identisch mit dem einst von

Johann besessenen war.2 In Goldschmiedearbeit gefasst, mit Edelsteinen verziert, waren sie offenbar

dazu bestimmt, als Schmuck getragen zu werden.

Ausser den Medaillen des Constantin und Heraclius sind im Inventar Robinet's noch ein paar

andere Stücke erwähnt, ebenfalls in Gold und in prächtiger Fassung mit Edelsteinen und Perlen. Zu-

nächst eine Medaille des Octavianus, angeblich aus dessen 40. Regierungsjahr3 (750 der Stadt, 4 V. Chr.),

deren Avers den Kopf des Kaisers, der Revers die sonderbare Darstellung der sitzenden Livia mit

Stern und Ruthe (sie), datirt 750 a. U. c, zeigte. Vielleicht ist dies ein Missverständniss des Beschrei-

bers; auf der Medaille ist offenbar die Rückseite einer bekannten Goldmünze des Augustus nachgeahmt,

auf der Livia (?), ein Scepter und ein Aehrenbündel haltend, dargestellt ist4 (Fig. 12).

1 Auf den Exemplaren des Herzogs haben jedenfalls wie auf den Wiener Exemplaren die arabischen Ziffern und

das räthselhafte AnOAlNIC gefehlt; Robinet d'Etampes hätte sonst gewiss nicht unterlassen, in seinen so überaus exaeten

Beschreibungen dieser Details Erwähnung zu thun.

2 Dieses letztere ist übrigens nach der Notiz im Inventar von 1416 (Guiffrey II, p. 282) nach Johanns Tode an die

Erben des verstorbenen Vitzthums des Laonnais, Jean de Montaigne, zurückgestellt worden.

3 Nach der gewöhnlichen Berechnung des Mittelalters wird der Anfang von Augustus' Regierung an das Triumvirat

geknüpft (43 v. Chr.).

4 Umschrift: PONTIF. MAXIM. Cohen I, p. 93, n. 222.

Julius von Schlosser.

kaufte mein gnädiger Herr in seiner Stadt Bourges von Anton Manchin, Kaufmann aus Florenz, ansässig in Paris,

am 2. November des Jahres 1402, um 1100 Franken. [Geschätzt auf 400 Franken, gleich 400 Pfund.]

Nr. 200. Item ein anderes rundes Schmuckstück aus Gold, in Relief, auf der einen Seite die Figur eines

Kaisers, genannt Heraclius, in einem Halbmond und sein Titel in griechischer Schrift, so auf Französisch

folgendermassen heisst: »Heraclius, durch Jesu Christi Gottes Gnaden getreuer Kaiser und Herrscher der Römer,

Sieger und Triumphator, allzeit Mehrer des Reichs« und auf derselben Seite in Latein: »lllumina vultum tuum

Deus; super tenebras nostras militabor in gentibus.« Auf der andern Seite ist die Figur des genannten Kaisers,

ein Kreuz haltend, in einem Wagen mit drei Pferden sitzend; über seinem Kopfe mehrere Lampen, und inmitten

des Kreises, wo die genannten Lampen sind, steht griechisch geschrieben, wie hier in französischer Uebersetzung

folgt: »Ehre sei Gott Jesu Christo in der Höhe, der die Pforten der Hölle überwältigt hat und befreit das heilige

Kreuz, unter der Regierung des Heraclius.« Das genannte Stück ist rings eingefasst von 4 Saphiren und 4 grossen

Perlen und hängt an einer Goldkette, die von den Rachen zweier Schlangenköpfe ausgeht.

[Geschätzt auf 500 Pfund.]

Nr. 201. Item ein rundes Schmuckstück aus Gold, auf der einen wie auf der andern Seite dem Goldstücke

nachgebildet, das auf der zweiten Hälfte des vorhergehenden Blattes beschrieben wurde, darauf Kaiser Constantin

ist. Dieses Stück hat mein gnädiger Herr machen lassen; es sind keine Juwelen daran. [Geschätzt auf 60 Pfund.]

Nr. 202. Item ein anderes rundes Schmuckstück von Gold, auf beiden Seiten dem oben beschriebenen

Stücke, darauf die Figur des Kaisers Heraclius ist, nachgebildet. Dieses Stück hat mein gnädiger Herr machen

lassen; es sind keine Juwelen daran. [Geschätzt auf 80 Pfund.]

Schon im Jahre 1402 hat also Johann von Berry die Constantinmedaille von einem Florentiner

Kaufmann, der jedoch in Paris ansässig war, erworben, wie denn überhaupt italienische Händler an

Fig. 12. Fig. i3.

Goldmünze des Augustus. Goldmünze des Tiberius.

seinem Hofe eine bedeutende Rolle spielen. Die Verfertigung der Medaille, somit auch die ihrer völlig

stilverwandten Gefährtin, der Heracliusmedaille, wird daher aller Wahrscheinlichkeit nach in das letzte

Decennium des XIV. Jahrhunderts fallen, in dieselbe Zeit, in der in Italien die Medaillen der Carrara

geprägt worden sind.1

Die Medaillen des Herzogs waren in Gold, wie das verschollene, noch von Ducange erwähnte

Exemplar des Heraclius im französischen Krontresor auch, das vielleicht identisch mit dem einst von

Johann besessenen war.2 In Goldschmiedearbeit gefasst, mit Edelsteinen verziert, waren sie offenbar

dazu bestimmt, als Schmuck getragen zu werden.

Ausser den Medaillen des Constantin und Heraclius sind im Inventar Robinet's noch ein paar

andere Stücke erwähnt, ebenfalls in Gold und in prächtiger Fassung mit Edelsteinen und Perlen. Zu-

nächst eine Medaille des Octavianus, angeblich aus dessen 40. Regierungsjahr3 (750 der Stadt, 4 V. Chr.),

deren Avers den Kopf des Kaisers, der Revers die sonderbare Darstellung der sitzenden Livia mit

Stern und Ruthe (sie), datirt 750 a. U. c, zeigte. Vielleicht ist dies ein Missverständniss des Beschrei-

bers; auf der Medaille ist offenbar die Rückseite einer bekannten Goldmünze des Augustus nachgeahmt,

auf der Livia (?), ein Scepter und ein Aehrenbündel haltend, dargestellt ist4 (Fig. 12).

1 Auf den Exemplaren des Herzogs haben jedenfalls wie auf den Wiener Exemplaren die arabischen Ziffern und

das räthselhafte AnOAlNIC gefehlt; Robinet d'Etampes hätte sonst gewiss nicht unterlassen, in seinen so überaus exaeten

Beschreibungen dieser Details Erwähnung zu thun.

2 Dieses letztere ist übrigens nach der Notiz im Inventar von 1416 (Guiffrey II, p. 282) nach Johanns Tode an die

Erben des verstorbenen Vitzthums des Laonnais, Jean de Montaigne, zurückgestellt worden.

3 Nach der gewöhnlichen Berechnung des Mittelalters wird der Anfang von Augustus' Regierung an das Triumvirat

geknüpft (43 v. Chr.).

4 Umschrift: PONTIF. MAXIM. Cohen I, p. 93, n. 222.