88

Julius von Schlosser.

UtX

3 ^äxtatm cftoui uneftiS

die Triumphbogenarchitektur der berühmten Lorscher Halle sein.1 Antike Kunstwerke wurden

hoch geschätzt: Karl liess die Reiterstatue des Theodorich jedenfalls unter bedeutenden Mühen und

Kosten aus Ravenna nach Aachen bringen und vor seinem Palaste aufstellen; Theodulf von Orleans

erzahlt uns, wie man ihn, den eifrigen Verehrer des Alterthums, auf einer Inspectionsreise nach Süd-

frankreich nicht nur mit alten Gemmen und Münzen son-

Ä dern auch mit einem kostbaren antiken Metallgefässe zu

bestechen suchte: er beschreibt die einzelnen Darstellungen,

die dem Kreise der Heraklessage angehören, mit einer über-

raschenden Sachkenntniss.2 Auch der Tisch mit der Dar-

stellung der »Tellus«, den er anfertigen liess (Schriftquellen,

Nr. io3i), ist offenbar einem antiken Muster nachgeahmt;

denn ein später byzantinischer Autor, Manuel Philes, be-

schreibt einen ganz ähnlichen im Kaiserpalast zu Constan-

tinopel, der Tradition nach aus dem Besitze Alexander

des Grossen stammend.3 Wie man in der Zeit Karls, be-

sonders in der Schule von Tours, die Schrift reformirte, die

Miniaturhandschriften christlich-antiken Vorlagen wieder

anzunähern trachtete, das ist zu allgemein bekannt, als dass

ich dabei verweilen müsste. Weniger bekannt ist dagegen,

dass eine Reihe von Münzen Karl des Grossen und seiner

nächsten Nachfolger römischen Münzen der letzten Kaiser-

zeit nachgeahmt sind; sie zeigen, im Gegensatze zu anderen,

ganz barbarischen Stempeln, die lorbeerbekränzte Büste

des Herrschers in der Tracht der Constantiner, mit antiki-

sirender Legende.4 Wir werden im Folgenden sehen, dass

die Münzen, damals noch häufiger zum Vorschein kommend

als heute, ja noch lange im Umlauf, die Kenntniss antiker

Vorstellungen stets am leichtesten vermittelt haben.

Aber dieses Zurückwenden ins römische Alterthum

war so wenig von Dauer als die von Karl begründete Uni-

versalmonarchie. Die Kunst ging ihre eigenen Pfade und

bildete sich mit frischen Sinnen ihren neuen Stil, ohne

viel rückwärts zu sehen. Wenn die romanische Plastik

Südfrankreichs bei den noch reichlich zu Tage stehenden Resten alter Kunst reiche Anlehen gemacht

hat, so ist dies begreiflich. Viel wichtiger ist aber der von Vöge5 geführte Nachweis, dass die locale

Sculptur von Arles mit der einheimischen gallorömischen Plastik in engster Verbindung steht und

dass deren Werke eine förmliche Schule für die mittelalterlichen Bildhauer waren. Doch ist diess, wie

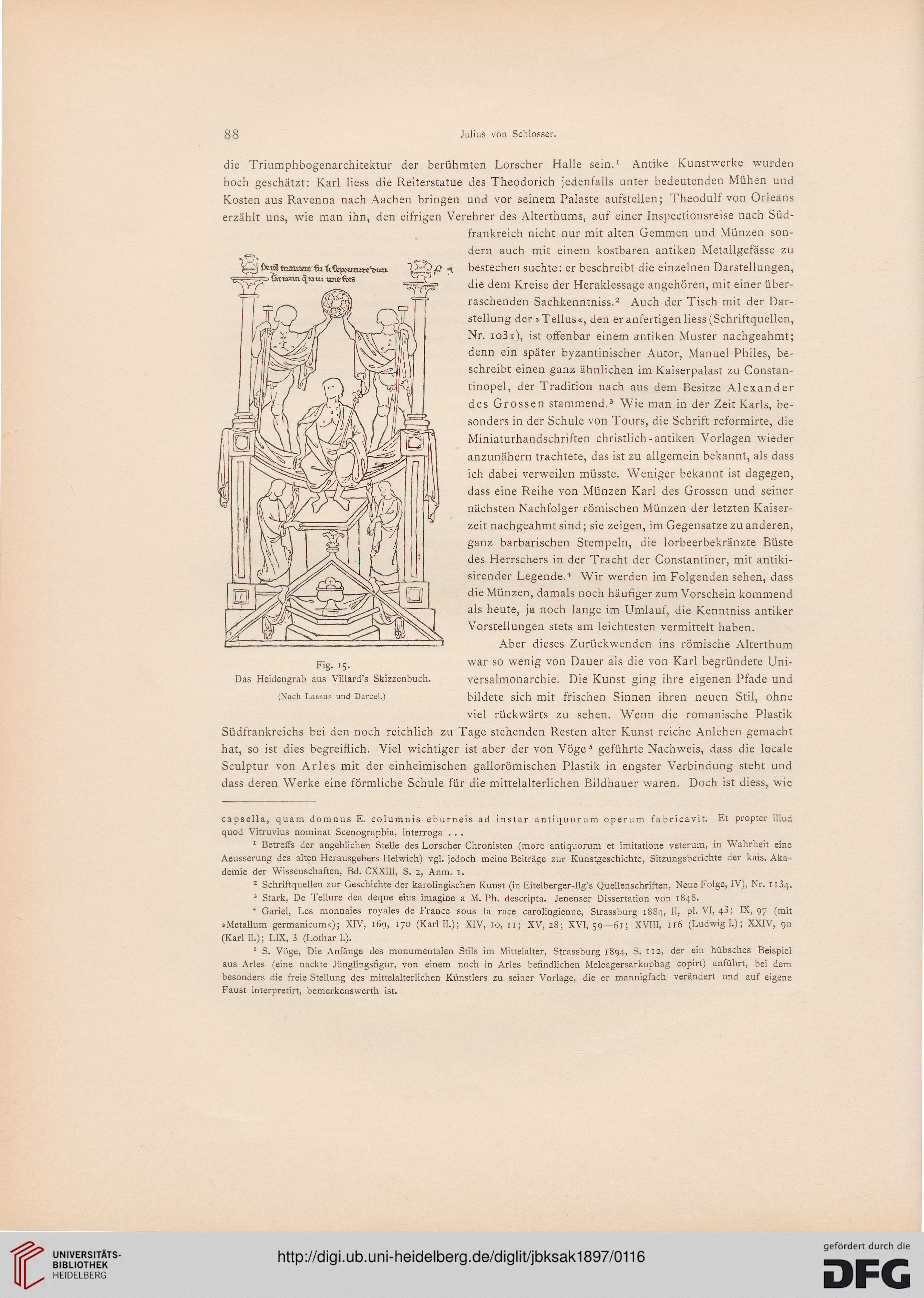

Fig. iS-

Das Heidengrab aus Villard's Skizzenbuch.

(Nach Lassus und Darcel.)

capsella, quam domnus E. columnis eburneis ad instar antiquorum operum fabricavit. Et propter illud

quod Vitruvius nominat Scenographia, interroga . . .

1 Betreffs der angeblichen Stelle des Lorscher Chronisten (more antiquorum et imitatione veterum, in Wahrheit eine

Aeusserung des alten Herausgebers Helwich) vgl. jedoch meine Beiträge zur Kunstgeschichte, Sitzungsberichte der kais. Aka-

demie der Wissenschaften, Bd. CXXIII, S. 2, Anm. i.

2 Schriftquellen zur Geschichte der karolingischen Kunst (in Eitelberger-Ilg's Quellenschriften, Neue Folge, IV), Nr. 1134.

3 Stark, De Tellure dea deque eius imagine a M. Ph. descripta. Jenenser Dissertation von 1848.

4 Gariel, Les monnaies royales de France sous la race carolingienne, Strassburg 1884, II, pl. VI, 43; IX, 97 (mit

»Metallum germanicum«); XIV, 169, 170 (Karl II.); XIV, 10, Ii; XV, 28; XVI, 59—61; XVIII, 116 (Ludwig I.); XXIV, 90

(Karl II.); LIX, 3 (Lothar L).

5 S. Vöge, Die Anfänge des monumentalen Stils im Mittelalter, Strassburg 1894, S. 112, der ein hübsches Beispiel

aus Arles (eine nackte Jünglingsfigur, von einem noch in Arles befindlichen Meleagersarkophag copirt) anführt, bei dem

besonders die freie Stellung des mittelalterlichen Künstlers zu seiner Vorlage, die er mannigfach verändert und auf eigene

Faust interpretirt, bemerkenswert!! ist.

Julius von Schlosser.

UtX

3 ^äxtatm cftoui uneftiS

die Triumphbogenarchitektur der berühmten Lorscher Halle sein.1 Antike Kunstwerke wurden

hoch geschätzt: Karl liess die Reiterstatue des Theodorich jedenfalls unter bedeutenden Mühen und

Kosten aus Ravenna nach Aachen bringen und vor seinem Palaste aufstellen; Theodulf von Orleans

erzahlt uns, wie man ihn, den eifrigen Verehrer des Alterthums, auf einer Inspectionsreise nach Süd-

frankreich nicht nur mit alten Gemmen und Münzen son-

Ä dern auch mit einem kostbaren antiken Metallgefässe zu

bestechen suchte: er beschreibt die einzelnen Darstellungen,

die dem Kreise der Heraklessage angehören, mit einer über-

raschenden Sachkenntniss.2 Auch der Tisch mit der Dar-

stellung der »Tellus«, den er anfertigen liess (Schriftquellen,

Nr. io3i), ist offenbar einem antiken Muster nachgeahmt;

denn ein später byzantinischer Autor, Manuel Philes, be-

schreibt einen ganz ähnlichen im Kaiserpalast zu Constan-

tinopel, der Tradition nach aus dem Besitze Alexander

des Grossen stammend.3 Wie man in der Zeit Karls, be-

sonders in der Schule von Tours, die Schrift reformirte, die

Miniaturhandschriften christlich-antiken Vorlagen wieder

anzunähern trachtete, das ist zu allgemein bekannt, als dass

ich dabei verweilen müsste. Weniger bekannt ist dagegen,

dass eine Reihe von Münzen Karl des Grossen und seiner

nächsten Nachfolger römischen Münzen der letzten Kaiser-

zeit nachgeahmt sind; sie zeigen, im Gegensatze zu anderen,

ganz barbarischen Stempeln, die lorbeerbekränzte Büste

des Herrschers in der Tracht der Constantiner, mit antiki-

sirender Legende.4 Wir werden im Folgenden sehen, dass

die Münzen, damals noch häufiger zum Vorschein kommend

als heute, ja noch lange im Umlauf, die Kenntniss antiker

Vorstellungen stets am leichtesten vermittelt haben.

Aber dieses Zurückwenden ins römische Alterthum

war so wenig von Dauer als die von Karl begründete Uni-

versalmonarchie. Die Kunst ging ihre eigenen Pfade und

bildete sich mit frischen Sinnen ihren neuen Stil, ohne

viel rückwärts zu sehen. Wenn die romanische Plastik

Südfrankreichs bei den noch reichlich zu Tage stehenden Resten alter Kunst reiche Anlehen gemacht

hat, so ist dies begreiflich. Viel wichtiger ist aber der von Vöge5 geführte Nachweis, dass die locale

Sculptur von Arles mit der einheimischen gallorömischen Plastik in engster Verbindung steht und

dass deren Werke eine förmliche Schule für die mittelalterlichen Bildhauer waren. Doch ist diess, wie

Fig. iS-

Das Heidengrab aus Villard's Skizzenbuch.

(Nach Lassus und Darcel.)

capsella, quam domnus E. columnis eburneis ad instar antiquorum operum fabricavit. Et propter illud

quod Vitruvius nominat Scenographia, interroga . . .

1 Betreffs der angeblichen Stelle des Lorscher Chronisten (more antiquorum et imitatione veterum, in Wahrheit eine

Aeusserung des alten Herausgebers Helwich) vgl. jedoch meine Beiträge zur Kunstgeschichte, Sitzungsberichte der kais. Aka-

demie der Wissenschaften, Bd. CXXIII, S. 2, Anm. i.

2 Schriftquellen zur Geschichte der karolingischen Kunst (in Eitelberger-Ilg's Quellenschriften, Neue Folge, IV), Nr. 1134.

3 Stark, De Tellure dea deque eius imagine a M. Ph. descripta. Jenenser Dissertation von 1848.

4 Gariel, Les monnaies royales de France sous la race carolingienne, Strassburg 1884, II, pl. VI, 43; IX, 97 (mit

»Metallum germanicum«); XIV, 169, 170 (Karl II.); XIV, 10, Ii; XV, 28; XVI, 59—61; XVIII, 116 (Ludwig I.); XXIV, 90

(Karl II.); LIX, 3 (Lothar L).

5 S. Vöge, Die Anfänge des monumentalen Stils im Mittelalter, Strassburg 1894, S. 112, der ein hübsches Beispiel

aus Arles (eine nackte Jünglingsfigur, von einem noch in Arles befindlichen Meleagersarkophag copirt) anführt, bei dem

besonders die freie Stellung des mittelalterlichen Künstlers zu seiner Vorlage, die er mannigfach verändert und auf eigene

Faust interpretirt, bemerkenswert!! ist.