Die ältesten Medaillen und die Antike.

95

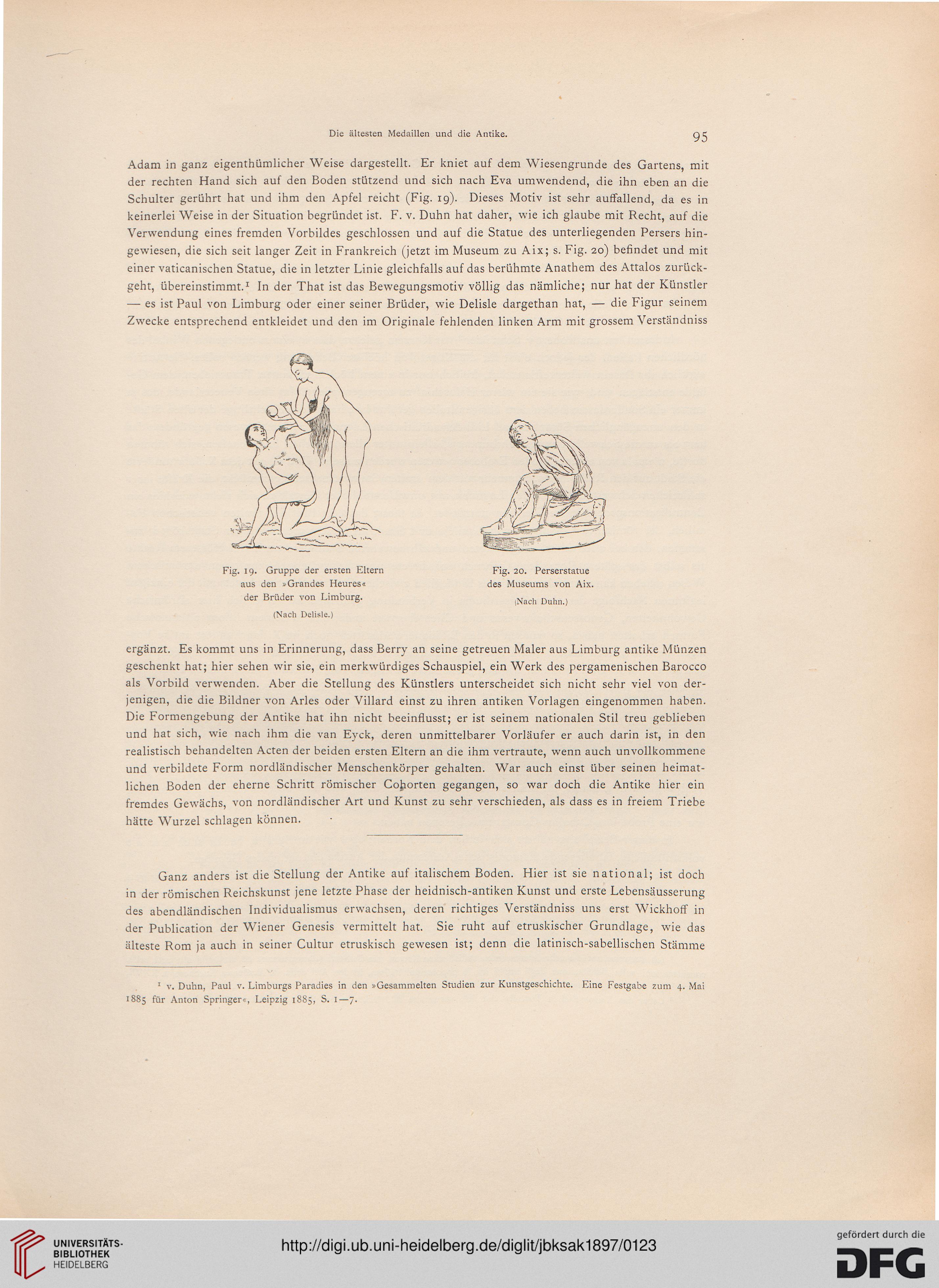

Adam in ganz eigenthümlicher Weise dargestellt. Er kniet auf dem Wiesengrunde des Gartens, mit

der rechten Hand sich auf den Boden stützend und sich nach Eva umwendend, die ihn eben an die

Schulter gerührt hat und ihm den Apfel reicht (Fig. 19). Dieses Motiv ist sehr auffallend, da es in

keinerlei Weise in der Situation begründet ist. F. v. Duhn hat daher, wie ich glaube mit Recht, auf die

Verwendung eines fremden Vorbildes geschlossen und auf die Statue des unterliegenden Persers hin-

gewiesen, die sich seit langer Zeit in Frankreich (jetzt im Museum zu Aix; s. Fig. 20) befindet und mit

einer vaticanischen Statue, die in letzter Linie gleichfalls auf das berühmte Anathem des Attalos zurück-

geht, übereinstimmt.1 In der That ist das Bewegungsmotiv völlig das nämliche; nur hat der Künstler

— es ist Paul von Limburg oder einer seiner Brüder, wie Delisle dargethan hat, — die Figur seinem

Zwecke entsprechend entkleidet und den im Originale fehlenden linken Arm mit grossem Verständniss

Fig. 19. Gruppe der ersten Eltern Fig. 20. Perserstatue

aus den »Grandes Heures« des Museums von Aix.

der Brüder von Limburg. (Nach Duhn

(Nach Delisle.)

ergänzt. Es kommt uns in Erinnerung, dass Berry an seine getreuen Maler aus Limburg antike Münzen

geschenkt hat; hier sehen wir sie, ein merkwürdiges Schauspiel, ein Werk des pergamenischen Barocco

als Vorbild verwenden. Aber die Stellung des Künstlers unterscheidet sich nicht sehr viel von der-

jenigen, die die Bildner von Arles oder Villard einst zu ihren antiken Vorlagen eingenommen haben.

Die Formengebung der Antike hat ihn nicht beeinflusst; er ist seinem nationalen Stil treu geblieben

und hat sich, wie nach ihm die van Eyck, deren unmittelbarer Vorläufer er auch darin ist, in den

realistisch behandelten Acten der beiden ersten Eltern an die ihm vertraute, wenn auch unvollkommene

und verbildete Form nordländischer Menschenkörper gehalten. War auch einst über seinen heimat-

lichen Boden der eherne Schritt römischer Cohorten gegangen, so war doch die Antike hier ein

fremdes Gewächs, von nordländischer Art und Kunst zu sehr verschieden, als dass es in freiem Triebe

hätte Wurzel schlagen können.

Ganz anders ist die Stellung der Antike auf italischem Boden. Hier ist sie national; ist doch

in der römischen Reichskunst jene letzte Phase der heidnisch-antiken Kunst und erste Lebensäusserung

des abendländischen Individualismus erwachsen, deren richtiges Verständniss uns erst Wickhoff in

der Publication der Wiener Genesis vermittelt hat. Sie ruht auf etruskischer Grundlage, wie das

älteste Rom ja auch in seiner Cultur etruskisch gewesen ist; denn die latinisch-sabellischen Stämme

1 v. Duhn, Paul v. Limburgs Paradies in den »Gesammelten Studien zur Kunstgeschichte. Eine Festgabe zum 4. Mai

1885 für Anton Springer«, Leipzig 1885, S. 1—7.

95

Adam in ganz eigenthümlicher Weise dargestellt. Er kniet auf dem Wiesengrunde des Gartens, mit

der rechten Hand sich auf den Boden stützend und sich nach Eva umwendend, die ihn eben an die

Schulter gerührt hat und ihm den Apfel reicht (Fig. 19). Dieses Motiv ist sehr auffallend, da es in

keinerlei Weise in der Situation begründet ist. F. v. Duhn hat daher, wie ich glaube mit Recht, auf die

Verwendung eines fremden Vorbildes geschlossen und auf die Statue des unterliegenden Persers hin-

gewiesen, die sich seit langer Zeit in Frankreich (jetzt im Museum zu Aix; s. Fig. 20) befindet und mit

einer vaticanischen Statue, die in letzter Linie gleichfalls auf das berühmte Anathem des Attalos zurück-

geht, übereinstimmt.1 In der That ist das Bewegungsmotiv völlig das nämliche; nur hat der Künstler

— es ist Paul von Limburg oder einer seiner Brüder, wie Delisle dargethan hat, — die Figur seinem

Zwecke entsprechend entkleidet und den im Originale fehlenden linken Arm mit grossem Verständniss

Fig. 19. Gruppe der ersten Eltern Fig. 20. Perserstatue

aus den »Grandes Heures« des Museums von Aix.

der Brüder von Limburg. (Nach Duhn

(Nach Delisle.)

ergänzt. Es kommt uns in Erinnerung, dass Berry an seine getreuen Maler aus Limburg antike Münzen

geschenkt hat; hier sehen wir sie, ein merkwürdiges Schauspiel, ein Werk des pergamenischen Barocco

als Vorbild verwenden. Aber die Stellung des Künstlers unterscheidet sich nicht sehr viel von der-

jenigen, die die Bildner von Arles oder Villard einst zu ihren antiken Vorlagen eingenommen haben.

Die Formengebung der Antike hat ihn nicht beeinflusst; er ist seinem nationalen Stil treu geblieben

und hat sich, wie nach ihm die van Eyck, deren unmittelbarer Vorläufer er auch darin ist, in den

realistisch behandelten Acten der beiden ersten Eltern an die ihm vertraute, wenn auch unvollkommene

und verbildete Form nordländischer Menschenkörper gehalten. War auch einst über seinen heimat-

lichen Boden der eherne Schritt römischer Cohorten gegangen, so war doch die Antike hier ein

fremdes Gewächs, von nordländischer Art und Kunst zu sehr verschieden, als dass es in freiem Triebe

hätte Wurzel schlagen können.

Ganz anders ist die Stellung der Antike auf italischem Boden. Hier ist sie national; ist doch

in der römischen Reichskunst jene letzte Phase der heidnisch-antiken Kunst und erste Lebensäusserung

des abendländischen Individualismus erwachsen, deren richtiges Verständniss uns erst Wickhoff in

der Publication der Wiener Genesis vermittelt hat. Sie ruht auf etruskischer Grundlage, wie das

älteste Rom ja auch in seiner Cultur etruskisch gewesen ist; denn die latinisch-sabellischen Stämme

1 v. Duhn, Paul v. Limburgs Paradies in den »Gesammelten Studien zur Kunstgeschichte. Eine Festgabe zum 4. Mai

1885 für Anton Springer«, Leipzig 1885, S. 1—7.