IOO

Julius von Schlosser.

italien. Aus derselben Zeit wie das Bergamasker Gedicht stammt ein merkwürdiges Epos aus Pisa,

worin Laurentius Vernensis die Eroberung der Balearen durch seine Mitbürger im virgilischen Stile,

mit zahlreichen Anleihen von der Antike besingt.

Im Dugento kommt dieser retrospective Zug auch in der bildenden Kunst kräftig hervor. In

Rom tritt die zahlreiche Künstlerfamilie der Cosmaten auf, mit ihrem merkwürdigen Studium der

römischen Architektur, dessen bedeutendstes Beispiel der schöne Dom von Givitä Castellana ist.1 Und

um dieselbe Zeit greift man auf die Compositionen der antik-christlichen Mosaiken zurück; Jacopo

Torriti copirt in der Apsis von Santa Maria Maggiore ein altchristliches Mosaik mit der Darstellung des

Jordan und der Eroten, so völlig antik, dass sie Wickhoff im Stile einer philostratischen Ekphrasis

beschreiben konnte.2

Vor allen anderen Landschaften schreitet aber Süditalien

voran, das später in so lange andauernde Lethargie verfallende

grossgriechische Land. Am glänzenden Hofe des grossen Hohen-

staufen Friedrich II, in Sicilien, wo sich in so seltsamem Widerspiel

arabisches Haremwesen mit provencalischem Troubadourspiel

mischt, ist die erste Blüthe selbstständiger italienischer Literatur

erwacht, in jener sicilianischen Dichterschule, die schon Dante an

die Spitze der Entwicklung gestellt hat und in der das erste Mal

eine rein literarische Schriftsprache, eine Kotvij von Italien, gepflegt

worden ist. In Friedrich, dem auf italischer Erde geborenen Hohen-

staufen, lebte aber auch der nationale Imperatorengedanke. Und

so finden wir, unter seinem Einflüsse entstanden, zum ersten Male

eine mit vollem Bewusstsein unternommene Restauration der römi-

schen Antike, nicht nur auf seinen berühmten in Brindisi und Mes-

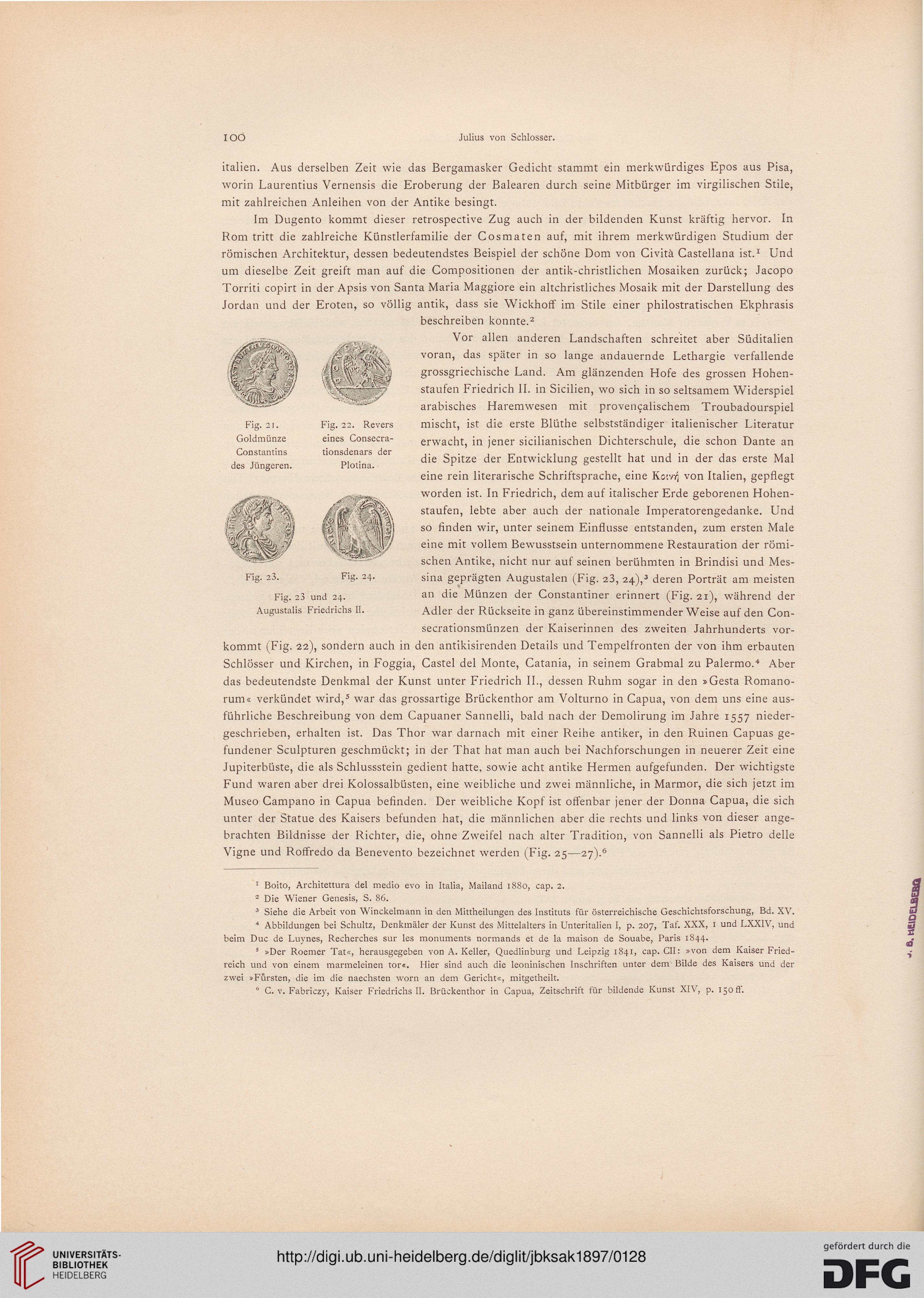

sina geprägten Augustalen (Fig. 23, 24),3 deren Porträt am meisten

an die Münzen der Constantiner erinnert (Fig. 21), während der

Adler der Rückseite in ganz übereinstimmender Weise auf den Con-

secrationsmünzen der Kaiserinnen des zweiten Jahrhunderts vor-

kommt (Fig. 22), sondern auch in den antikisirenden Details und Tempelfronten der von ihm erbauten

Schlösser und Kirchen, in Foggia, Castel del Monte, Catania, in seinem Grabmal zu Palermo.4 Aber

das bedeutendste Denkmal der Kunst unter Friedrich II., dessen Ruhm sogar in den »Gesta Romano-

rum« verkündet wird,5 war das grossartige Brückenthor am Volturno in Capua, von dem uns eine aus-

führliche Beschreibung von dem Capuaner Sannelli, bald nach der Demolirung im Jahre 1557 nieder-

geschrieben, erhalten ist. Das Thor war darnach mit einer Reihe antiker, in den Ruinen Capuas ge-

fundener Sculpturen geschmückt; in der That hat man auch bei Nachforschungen in neuerer Zeit eine

Jupiterbüste, die als Schlussstein gedient hatte, sowie acht antike Hermen aufgefunden. Der wichtigste

Fund waren aber drei Kolossalbüsten, eine weibliche und zwei männliche, in Marmor, die sich jetzt im

Museo Campano in Capua befinden. Der weibliche Kopf ist offenbar jener der Donna Capua, die sich

unter der Statue des Kaisers befunden hat, die männlichen aber die rechts und links von dieser ange-

brachten Bildnisse der Richter, die, ohne Zweifel nach alter Tradition, von Sannelli als Pietro delle

Vigne und Roffredo da Benevento bezeichnet werden (Fig. 25—27).6

1 Boito, Architettura del medio evo in Italia, Mailand 1880, cap. 2.

2 Die Wiener Genesis, S. 86.

3 Siehe die Arbeit von Winckelmann in den Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Bd. XV.

4 Abbildungen bei Schultz, Denkmäler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien I, p. 207, Taf. XXX, 1 und LXXIV, und

beim Duc de Luynes, Recherches sur les monuments normands et de la maison de Souabe, Paris 1844.

s »Der Roemer Tat«, herausgegeben von A. Keller, Quedlinburg und Leipzig 1841, cap. CII: »von dem Kaiser Fried-

reich und von einem marmeleinen tor«. Hier sind auch die leoninischen Inschriften unter dem Bilde des Kaisers und der

zwei »Fürsten, die im die naechsten worn an dem Gericht«, mitgetheilt.

6 C. v. Fabriczy, Kaiser Friedrichs II. Brückenthor in Capua, Zeitschrift für bildende Kunst XIV, p. 150 ff.

r

i1&

Fig. 21.

Goldmünze

Constantins

des Jüngeren.

Fig. 22. Revers

eines Consecra-

tionsdenars der

Plolina.

Fig. 23.

Fig. 24.

Fig. 23 und 24.

Augustalis Friedrichs II.

Julius von Schlosser.

italien. Aus derselben Zeit wie das Bergamasker Gedicht stammt ein merkwürdiges Epos aus Pisa,

worin Laurentius Vernensis die Eroberung der Balearen durch seine Mitbürger im virgilischen Stile,

mit zahlreichen Anleihen von der Antike besingt.

Im Dugento kommt dieser retrospective Zug auch in der bildenden Kunst kräftig hervor. In

Rom tritt die zahlreiche Künstlerfamilie der Cosmaten auf, mit ihrem merkwürdigen Studium der

römischen Architektur, dessen bedeutendstes Beispiel der schöne Dom von Givitä Castellana ist.1 Und

um dieselbe Zeit greift man auf die Compositionen der antik-christlichen Mosaiken zurück; Jacopo

Torriti copirt in der Apsis von Santa Maria Maggiore ein altchristliches Mosaik mit der Darstellung des

Jordan und der Eroten, so völlig antik, dass sie Wickhoff im Stile einer philostratischen Ekphrasis

beschreiben konnte.2

Vor allen anderen Landschaften schreitet aber Süditalien

voran, das später in so lange andauernde Lethargie verfallende

grossgriechische Land. Am glänzenden Hofe des grossen Hohen-

staufen Friedrich II, in Sicilien, wo sich in so seltsamem Widerspiel

arabisches Haremwesen mit provencalischem Troubadourspiel

mischt, ist die erste Blüthe selbstständiger italienischer Literatur

erwacht, in jener sicilianischen Dichterschule, die schon Dante an

die Spitze der Entwicklung gestellt hat und in der das erste Mal

eine rein literarische Schriftsprache, eine Kotvij von Italien, gepflegt

worden ist. In Friedrich, dem auf italischer Erde geborenen Hohen-

staufen, lebte aber auch der nationale Imperatorengedanke. Und

so finden wir, unter seinem Einflüsse entstanden, zum ersten Male

eine mit vollem Bewusstsein unternommene Restauration der römi-

schen Antike, nicht nur auf seinen berühmten in Brindisi und Mes-

sina geprägten Augustalen (Fig. 23, 24),3 deren Porträt am meisten

an die Münzen der Constantiner erinnert (Fig. 21), während der

Adler der Rückseite in ganz übereinstimmender Weise auf den Con-

secrationsmünzen der Kaiserinnen des zweiten Jahrhunderts vor-

kommt (Fig. 22), sondern auch in den antikisirenden Details und Tempelfronten der von ihm erbauten

Schlösser und Kirchen, in Foggia, Castel del Monte, Catania, in seinem Grabmal zu Palermo.4 Aber

das bedeutendste Denkmal der Kunst unter Friedrich II., dessen Ruhm sogar in den »Gesta Romano-

rum« verkündet wird,5 war das grossartige Brückenthor am Volturno in Capua, von dem uns eine aus-

führliche Beschreibung von dem Capuaner Sannelli, bald nach der Demolirung im Jahre 1557 nieder-

geschrieben, erhalten ist. Das Thor war darnach mit einer Reihe antiker, in den Ruinen Capuas ge-

fundener Sculpturen geschmückt; in der That hat man auch bei Nachforschungen in neuerer Zeit eine

Jupiterbüste, die als Schlussstein gedient hatte, sowie acht antike Hermen aufgefunden. Der wichtigste

Fund waren aber drei Kolossalbüsten, eine weibliche und zwei männliche, in Marmor, die sich jetzt im

Museo Campano in Capua befinden. Der weibliche Kopf ist offenbar jener der Donna Capua, die sich

unter der Statue des Kaisers befunden hat, die männlichen aber die rechts und links von dieser ange-

brachten Bildnisse der Richter, die, ohne Zweifel nach alter Tradition, von Sannelli als Pietro delle

Vigne und Roffredo da Benevento bezeichnet werden (Fig. 25—27).6

1 Boito, Architettura del medio evo in Italia, Mailand 1880, cap. 2.

2 Die Wiener Genesis, S. 86.

3 Siehe die Arbeit von Winckelmann in den Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Bd. XV.

4 Abbildungen bei Schultz, Denkmäler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien I, p. 207, Taf. XXX, 1 und LXXIV, und

beim Duc de Luynes, Recherches sur les monuments normands et de la maison de Souabe, Paris 1844.

s »Der Roemer Tat«, herausgegeben von A. Keller, Quedlinburg und Leipzig 1841, cap. CII: »von dem Kaiser Fried-

reich und von einem marmeleinen tor«. Hier sind auch die leoninischen Inschriften unter dem Bilde des Kaisers und der

zwei »Fürsten, die im die naechsten worn an dem Gericht«, mitgetheilt.

6 C. v. Fabriczy, Kaiser Friedrichs II. Brückenthor in Capua, Zeitschrift für bildende Kunst XIV, p. 150 ff.

r

i1&

Fig. 21.

Goldmünze

Constantins

des Jüngeren.

Fig. 22. Revers

eines Consecra-

tionsdenars der

Plolina.

Fig. 23.

Fig. 24.

Fig. 23 und 24.

Augustalis Friedrichs II.