Die Porträtsammlung des Erzherzogs Ferdinand von Tirol.

189

lAC« ALVAROTVS *

42. Alvarotus Jacobus junior,

geboren 1385 in Padua, Sohn des Alvarotus und Neffe des Aycardinus, Beide ebenfalls berühmte Juristen, war

ein Schüler des B. Salicetus und des Fr. Zabarella, wurde in Florenz zum Doctor graduirt und versah daselbst

das Amt eines Richters, lehrte hierauf durch 16 Jahre das Lehenrecht in Padua, wo er grosses Ansehen genoss

und weitläufige Commentarien zu demselben herausgab1 (1438). Er starb am 18. Juni 1453 und wurde bei Sant'

Antonio in Padua beigesetzt.

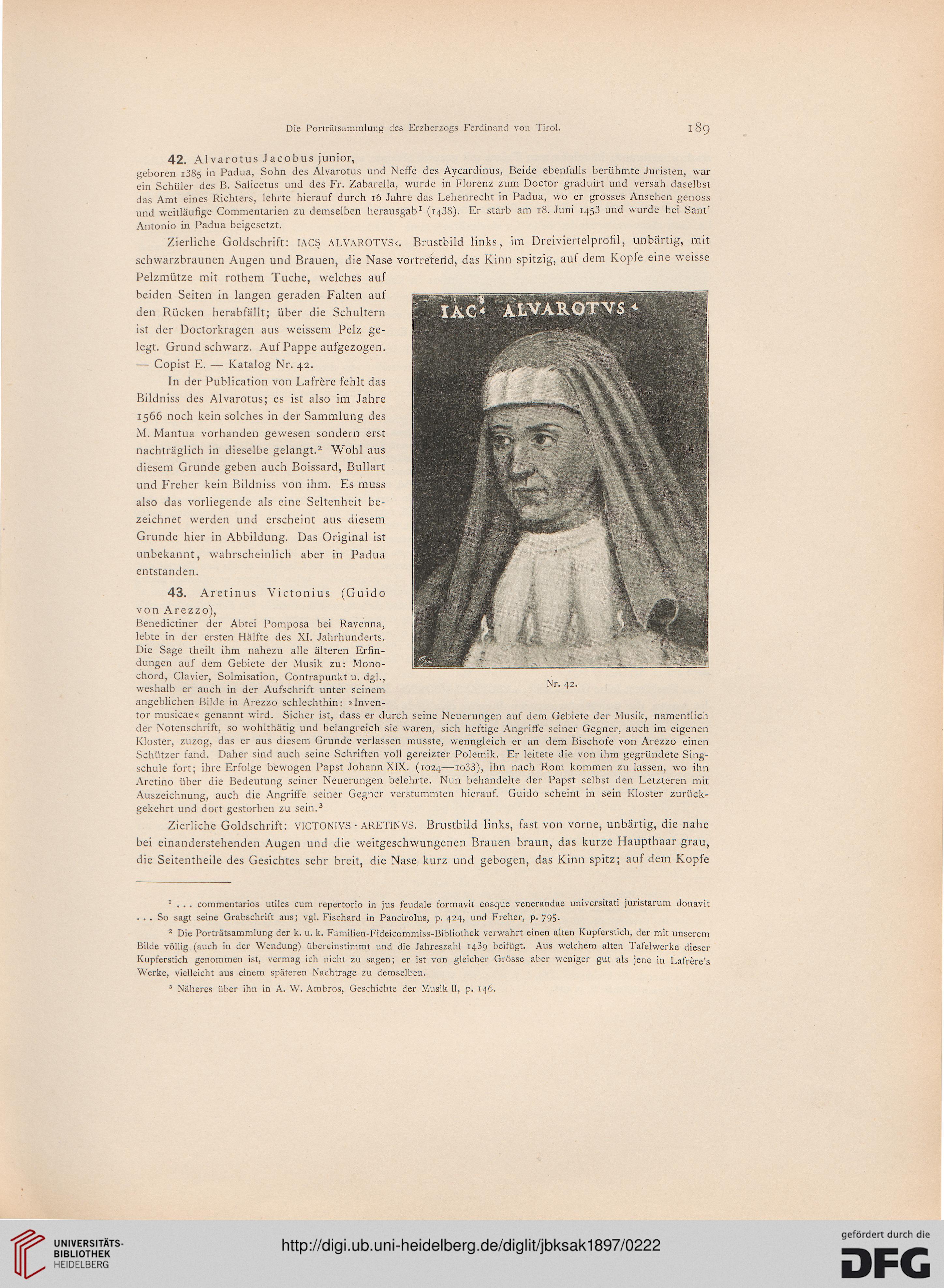

Zierliche Goldschrift: IACS ALVAROTVS<. Brustbild links, im Dreiviertelprofil, unbärtig, mit

schwarzbraunen Augen und Brauen, die Nase vortreterid, das Kinn spitzig, auf dem Kopfe eine weisse

Pelzmütze mit rothem Tuche, welches auf

beiden Seiten in langen geraden Falten auf

den Rücken herabfällt; über die Schultern

ist der Doctorkragen aus weissem Pelz ge-

legt. Grund schwarz. Auf Pappe aufgezogen.

— Copist E. — Katalog Nr. 42.

In der Publication von Lafrere fehlt das

Bildniss des Alvarotus; es ist also im Jahre

1566 noch kein solches in der Sammlung des

M. Mantua vorhanden gewesen sondern erst

nachträglich in dieselbe gelangt.2 Wohl aus

diesem Grunde geben auch Boissard, Bullart

und Freher kein Bildniss von ihm. Es muss

also das vorliegende als eine Seltenheit be-

zeichnet werden und erscheint aus diesem

Grunde hier in Abbildung. Das Original ist

unbekannt, wahrscheinlich aber in Padua

entstanden.

43. Aretinus Victonius (Guido

von Arezzo),

Benedictiner der Abtei Pomposa bei Ravenna,

lebte in der ersten Hälfte des XI. Jahrhunderts.

Die Sage theilt ihm nahezu alle älteren Erfin-

dungen auf dem Gebiete der Musik zu: Mono-

chord, Ciavier, Solmisation, Contrapunkt u. dgl.,

weshalb er auch in der Aufschrift unter seinem

angeblichen Bilde in Arezzo schlechthin: »Inven-

tor musicae« genannt wird. Sicher ist, dass er durch seine Neuerungen auf dem Gebiete der Musik, namentlich

der Notenschrift, so wohlthätig und belangreich sie waren, sich heftige Angriffe seiner Gegner, auch im eigenen

Kloster, zuzog, das er aus diesem Grunde verlassen musste, wenngleich er an dem Bischöfe von Arezzo einen

Schützer fand. Daher sind auch seine Schriften voll gereizter Polemik. Er leitete die von ihm gegründete Sing-

schule fort; ihre Erfolge bewogen Papst Johann XIX. (1024—io33), ihn nach Rom kommen zu lassen, wo ihn

Aretino über die Bedeutung seiner Neuerungen belehrte. Nun behandelte der Papst selbst den Letzteren mit

Auszeichnung, auch die Angriffe seiner Gegner verstummten hierauf. Guido scheint in sein Kloster zurück-

gekehrt und dort gestorben zu sein.3

Zierliche Goldschrift: VICTONIVS • ARETINVS. Brustbild links, fast von vorne, unbärtig, die nahe

bei einanderstehenden Augen und die weitgeschwungenen Brauen braun, das kurze Haupthaar grau,

die Seitentheile des Gesichtes sehr breit, die Nase kurz und gebogen, das Kinn spitz; auf dem Kopfe

Nr. 42.

1 . . . commentarios utiles cum repertorio in jus feudale formavit eosque venerandae universitati juristarum donavit

. . . So sagt seine Grabschrift aus; vgl. Fischard in Pancirolus, p. 424, und Freher, p. 795.

2 Die Porträtsammlung der k. u. k. Familien-Fidcicommiss-Bibliothek verwahrt einen alten Kupferstich, der mit unserem

Bilde völlig (auch in der Wendung) übereinstimmt und die Jahreszahl 1439 beifügt. Aus welchem alten Tafclwcrke dieser

Kupferstich genommen ist, vermag ich nicht zu sagen; er ist von gleicher Grösse aber weniger gut als jene in Lafrere's

Werke, vielleicht aus einem späteren Nachtrage zu demselben.

3 Näheres über ihn in A. W. Ambros, Geschichte der Musik II, p. 146.

189

lAC« ALVAROTVS *

42. Alvarotus Jacobus junior,

geboren 1385 in Padua, Sohn des Alvarotus und Neffe des Aycardinus, Beide ebenfalls berühmte Juristen, war

ein Schüler des B. Salicetus und des Fr. Zabarella, wurde in Florenz zum Doctor graduirt und versah daselbst

das Amt eines Richters, lehrte hierauf durch 16 Jahre das Lehenrecht in Padua, wo er grosses Ansehen genoss

und weitläufige Commentarien zu demselben herausgab1 (1438). Er starb am 18. Juni 1453 und wurde bei Sant'

Antonio in Padua beigesetzt.

Zierliche Goldschrift: IACS ALVAROTVS<. Brustbild links, im Dreiviertelprofil, unbärtig, mit

schwarzbraunen Augen und Brauen, die Nase vortreterid, das Kinn spitzig, auf dem Kopfe eine weisse

Pelzmütze mit rothem Tuche, welches auf

beiden Seiten in langen geraden Falten auf

den Rücken herabfällt; über die Schultern

ist der Doctorkragen aus weissem Pelz ge-

legt. Grund schwarz. Auf Pappe aufgezogen.

— Copist E. — Katalog Nr. 42.

In der Publication von Lafrere fehlt das

Bildniss des Alvarotus; es ist also im Jahre

1566 noch kein solches in der Sammlung des

M. Mantua vorhanden gewesen sondern erst

nachträglich in dieselbe gelangt.2 Wohl aus

diesem Grunde geben auch Boissard, Bullart

und Freher kein Bildniss von ihm. Es muss

also das vorliegende als eine Seltenheit be-

zeichnet werden und erscheint aus diesem

Grunde hier in Abbildung. Das Original ist

unbekannt, wahrscheinlich aber in Padua

entstanden.

43. Aretinus Victonius (Guido

von Arezzo),

Benedictiner der Abtei Pomposa bei Ravenna,

lebte in der ersten Hälfte des XI. Jahrhunderts.

Die Sage theilt ihm nahezu alle älteren Erfin-

dungen auf dem Gebiete der Musik zu: Mono-

chord, Ciavier, Solmisation, Contrapunkt u. dgl.,

weshalb er auch in der Aufschrift unter seinem

angeblichen Bilde in Arezzo schlechthin: »Inven-

tor musicae« genannt wird. Sicher ist, dass er durch seine Neuerungen auf dem Gebiete der Musik, namentlich

der Notenschrift, so wohlthätig und belangreich sie waren, sich heftige Angriffe seiner Gegner, auch im eigenen

Kloster, zuzog, das er aus diesem Grunde verlassen musste, wenngleich er an dem Bischöfe von Arezzo einen

Schützer fand. Daher sind auch seine Schriften voll gereizter Polemik. Er leitete die von ihm gegründete Sing-

schule fort; ihre Erfolge bewogen Papst Johann XIX. (1024—io33), ihn nach Rom kommen zu lassen, wo ihn

Aretino über die Bedeutung seiner Neuerungen belehrte. Nun behandelte der Papst selbst den Letzteren mit

Auszeichnung, auch die Angriffe seiner Gegner verstummten hierauf. Guido scheint in sein Kloster zurück-

gekehrt und dort gestorben zu sein.3

Zierliche Goldschrift: VICTONIVS • ARETINVS. Brustbild links, fast von vorne, unbärtig, die nahe

bei einanderstehenden Augen und die weitgeschwungenen Brauen braun, das kurze Haupthaar grau,

die Seitentheile des Gesichtes sehr breit, die Nase kurz und gebogen, das Kinn spitz; auf dem Kopfe

Nr. 42.

1 . . . commentarios utiles cum repertorio in jus feudale formavit eosque venerandae universitati juristarum donavit

. . . So sagt seine Grabschrift aus; vgl. Fischard in Pancirolus, p. 424, und Freher, p. 795.

2 Die Porträtsammlung der k. u. k. Familien-Fidcicommiss-Bibliothek verwahrt einen alten Kupferstich, der mit unserem

Bilde völlig (auch in der Wendung) übereinstimmt und die Jahreszahl 1439 beifügt. Aus welchem alten Tafclwcrke dieser

Kupferstich genommen ist, vermag ich nicht zu sagen; er ist von gleicher Grösse aber weniger gut als jene in Lafrere's

Werke, vielleicht aus einem späteren Nachtrage zu demselben.

3 Näheres über ihn in A. W. Ambros, Geschichte der Musik II, p. 146.