2 1°

Dr. Friedrich Kenner.

dem Kopie, in pelzverbrämtem Purpurkleide mit weiten, bis zu den Knöcheln reichenden Aermeln; so

bekleidet kniee er vor einem Bilde der Muttergottes, zur Rechten derselben. Links sehe man drei Rosen,

das Wappen der Roselli. Daher glaubt Pancirolus, es sei in der knieenden Figur Jacopo Roselli selbst

abgebildet, nicht Paolo de Castro; doch erwähne er des Bildes, weil jene Erzählung bestehe und weil es

in der That Paolo ähnlich sei.

Mehr als die persönliche Ansicht des Pancirolus berührt uns in diesem Falle jene Erzählung

darum, weil die Composition des Grabmales augenscheinlich mit jenem alten Bilde in einem Zusammen-

hange steht. Denn nicht blos die Gesichtszüge sondern auch die Kleidung und das Motiv der Anordnung

stimmen in beiden Werken überein. Wenn

in dem Gemälde von Cesena der knieend

Dargestellte zur Rechten der Mutter-

gottes erschien, so war dem Beschauer die

rechte Seite seiner Gestalt zugewendet,

und er muss aufwärts blickend geschildert

worden sein. Auch diese Wendung und

diese Haltung finden wir im Grabrelief

wieder; nur ist in letzterem zwischen der

Madonna und der Porträtfigur noch der

das Buch herabreichende Engel einge-

schoben. Das Zutreffen dieser Umstände

lässt einen Zusammenhang zwischen bei-

den Werken voraussetzen und erkennen,

dass in jener Erzählung eine Tradition

über die künstlerische Entstehung des

Grabmales erhalten ist und dass damals in

dem Bilde von Cesena in der That das

Büdniss des Paolo erkannt wurde. Diess

geschah gewiss nicht von ungefähr; viel-

mehr ist wahrscheinlich, dass sich in der

Familie durch den Sohn Angelo (Nr. 70),

der nicht lange vor der Errichtung des

Grabmales starb, eine Ueberlieferung von

dem Aussehen seines berühmten Vaters

und wohl auch von alten Bildnissen des-

selben erhalten hat. Dieser Umstand lässt jene Erzählung als begründet erscheinen, woneben die Be-

ziehung der drei Rosen auf den Besteller des Bildes, die Panciroli ausspricht, immerhin aufrecht bleiben

kann.

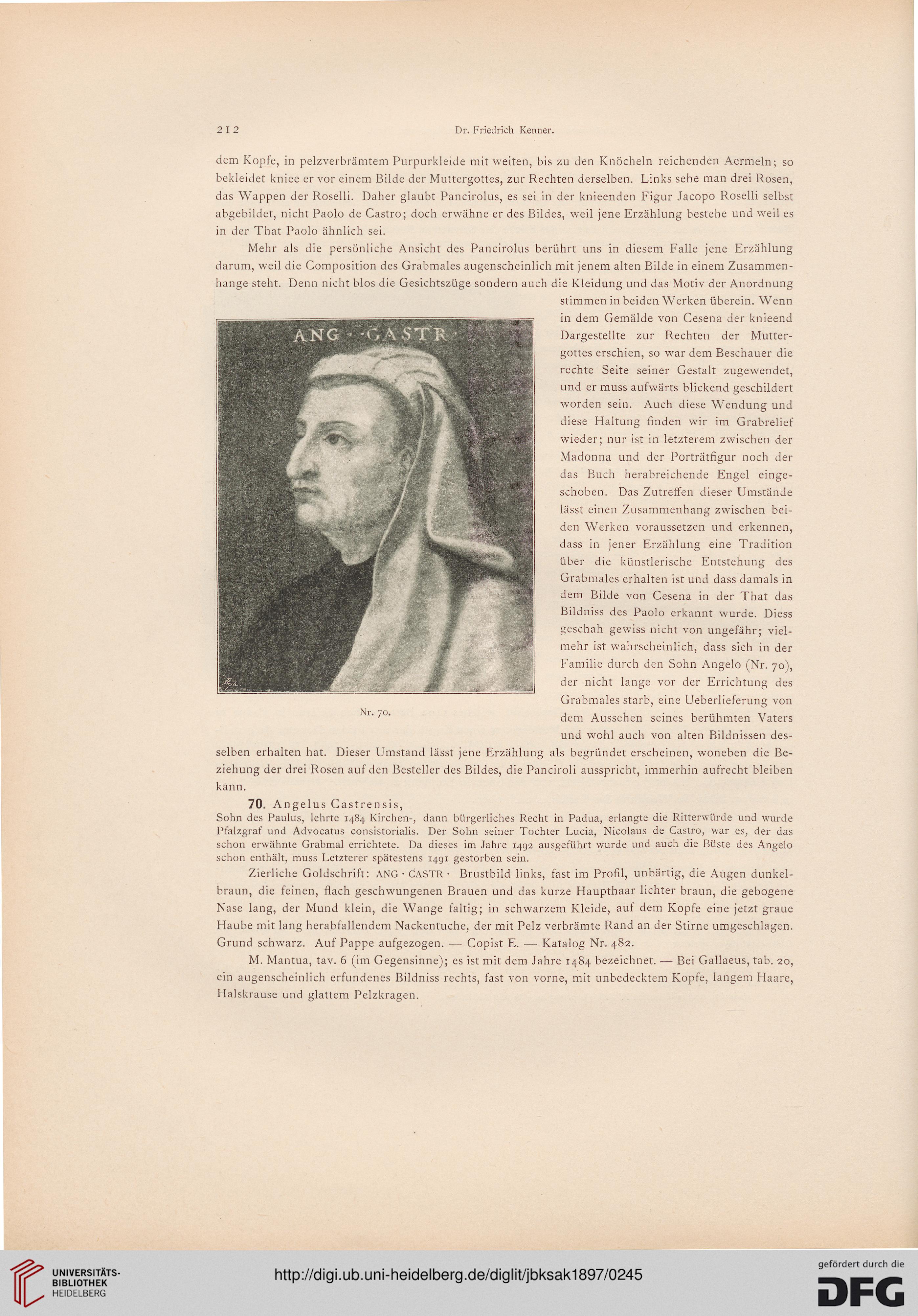

70. Angelus Castrensis,

Sohn des Paulus, lehrte 1484 Kirchen-, dann bürgerliches Recht in Padua, erlangte die Ritterwürde und wurde

Pfalzgraf und Advocatus consistorialis. Der Sohn seiner Tochter Lucia, Nicolaus de Castro, war es, der das

schon erwähnte Grabmal errichtete. Da dieses im Jahre 1492 ausgeführt wurde und auch die Büste des Angelo

schon enthält, muss Letzterer spätestens 1491 gestorben sein.

Zierliche Goldschrift: ANG • CASTR • Brustbild links, fast im Profil, unbärtig, die Augen dunkel-

braun, die feinen, flach geschwungenen Brauen und das kurze Haupthaar lichter braun, die gebogene

Nase lang, der Mund klein, die Wange faltig; in schwarzem Kleide, auf dem Kopfe eine jetzt graue

Haube mit lang herabfallendem Nackentuche, der mit Pelz verbrämte Rand an der Stirne umgeschlagen.

Grund schwarz. Auf Pappe aufgezogen. — Copist E. — Katalog Nr. 482.

M. Mantua, tav. 6 (im Gegensinne); es ist mit dem Jahre 1484 bezeichnet. — Bei Gallaeus, tab. 20,

ein augenscheinlich erfundenes Bildniss rechts, fast von vorne, mit unbedecktem Kopfe, langem Haare,

Halskrause und glattem Pelzkragen.

Dr. Friedrich Kenner.

dem Kopie, in pelzverbrämtem Purpurkleide mit weiten, bis zu den Knöcheln reichenden Aermeln; so

bekleidet kniee er vor einem Bilde der Muttergottes, zur Rechten derselben. Links sehe man drei Rosen,

das Wappen der Roselli. Daher glaubt Pancirolus, es sei in der knieenden Figur Jacopo Roselli selbst

abgebildet, nicht Paolo de Castro; doch erwähne er des Bildes, weil jene Erzählung bestehe und weil es

in der That Paolo ähnlich sei.

Mehr als die persönliche Ansicht des Pancirolus berührt uns in diesem Falle jene Erzählung

darum, weil die Composition des Grabmales augenscheinlich mit jenem alten Bilde in einem Zusammen-

hange steht. Denn nicht blos die Gesichtszüge sondern auch die Kleidung und das Motiv der Anordnung

stimmen in beiden Werken überein. Wenn

in dem Gemälde von Cesena der knieend

Dargestellte zur Rechten der Mutter-

gottes erschien, so war dem Beschauer die

rechte Seite seiner Gestalt zugewendet,

und er muss aufwärts blickend geschildert

worden sein. Auch diese Wendung und

diese Haltung finden wir im Grabrelief

wieder; nur ist in letzterem zwischen der

Madonna und der Porträtfigur noch der

das Buch herabreichende Engel einge-

schoben. Das Zutreffen dieser Umstände

lässt einen Zusammenhang zwischen bei-

den Werken voraussetzen und erkennen,

dass in jener Erzählung eine Tradition

über die künstlerische Entstehung des

Grabmales erhalten ist und dass damals in

dem Bilde von Cesena in der That das

Büdniss des Paolo erkannt wurde. Diess

geschah gewiss nicht von ungefähr; viel-

mehr ist wahrscheinlich, dass sich in der

Familie durch den Sohn Angelo (Nr. 70),

der nicht lange vor der Errichtung des

Grabmales starb, eine Ueberlieferung von

dem Aussehen seines berühmten Vaters

und wohl auch von alten Bildnissen des-

selben erhalten hat. Dieser Umstand lässt jene Erzählung als begründet erscheinen, woneben die Be-

ziehung der drei Rosen auf den Besteller des Bildes, die Panciroli ausspricht, immerhin aufrecht bleiben

kann.

70. Angelus Castrensis,

Sohn des Paulus, lehrte 1484 Kirchen-, dann bürgerliches Recht in Padua, erlangte die Ritterwürde und wurde

Pfalzgraf und Advocatus consistorialis. Der Sohn seiner Tochter Lucia, Nicolaus de Castro, war es, der das

schon erwähnte Grabmal errichtete. Da dieses im Jahre 1492 ausgeführt wurde und auch die Büste des Angelo

schon enthält, muss Letzterer spätestens 1491 gestorben sein.

Zierliche Goldschrift: ANG • CASTR • Brustbild links, fast im Profil, unbärtig, die Augen dunkel-

braun, die feinen, flach geschwungenen Brauen und das kurze Haupthaar lichter braun, die gebogene

Nase lang, der Mund klein, die Wange faltig; in schwarzem Kleide, auf dem Kopfe eine jetzt graue

Haube mit lang herabfallendem Nackentuche, der mit Pelz verbrämte Rand an der Stirne umgeschlagen.

Grund schwarz. Auf Pappe aufgezogen. — Copist E. — Katalog Nr. 482.

M. Mantua, tav. 6 (im Gegensinne); es ist mit dem Jahre 1484 bezeichnet. — Bei Gallaeus, tab. 20,

ein augenscheinlich erfundenes Bildniss rechts, fast von vorne, mit unbedecktem Kopfe, langem Haare,

Halskrause und glattem Pelzkragen.