Die Porträtsammlung des Erzherzogs Ferdinand von Tirol.

215

als Gaddi, wie in den genannten Kupferstichen, bezeichnet worden sein. Vasari selbst scheint im

Jahre 1544, als er die genannte Conversation malte, in dem fraglichen Bildniss das des Gaddi ver-

muthet oder doch bezweifelt zu haben, dass es Cavalcanti darstelle; denn er nahm für die Darstellung

des Letzteren eine andere alte Vorlage zu Hilfe und liess das Fresco in Santa Croce unberücksichtigt.

Im Besitze der Familie Pitti-Gaddi in Florenz befindet sich ein Gemälde, welches die drei Maler

mit Namen Gaddi darstellt: Gaddus Zenobii erscheint in der Mitte, von vorne gesehen, zu seiner

Rechten Taddeo Gaddi (im Profile rechts), zu seiner Linken Angelo Gaddi (im Profile links). Die

Namen sind in Gold darüber geschrieben.1

In diesen Brustbildern sind Gaddus Zenobii

und Taddeo unbärtig und mit weissen Haaren,

Angelo bärtig und jung dargestellt. Letzterer

ist unserem angeblichen Bilde des Cavalcanti

und den vorerwähnten Kupferstichbildnissen

des Taddeo Gaddi ganz ähnlich. Es scheint

also in den Aufschriften dieses Gemäldes,

vielleicht aus Anlass einer Restauration, eine

Verwechslung vorgekommen zu sein, indem

der bärtige jüngere sicher Taddeo und nicht

Angelo ist, die beiden anderen unbärtigen

also nicht Gaddus Zenobii und Taddeo sein

können sondern zwei ältere Persönlichkeiten

dieses Namens, etwa Zenobio und Gaddo

Gaddi, darstellen müssen.

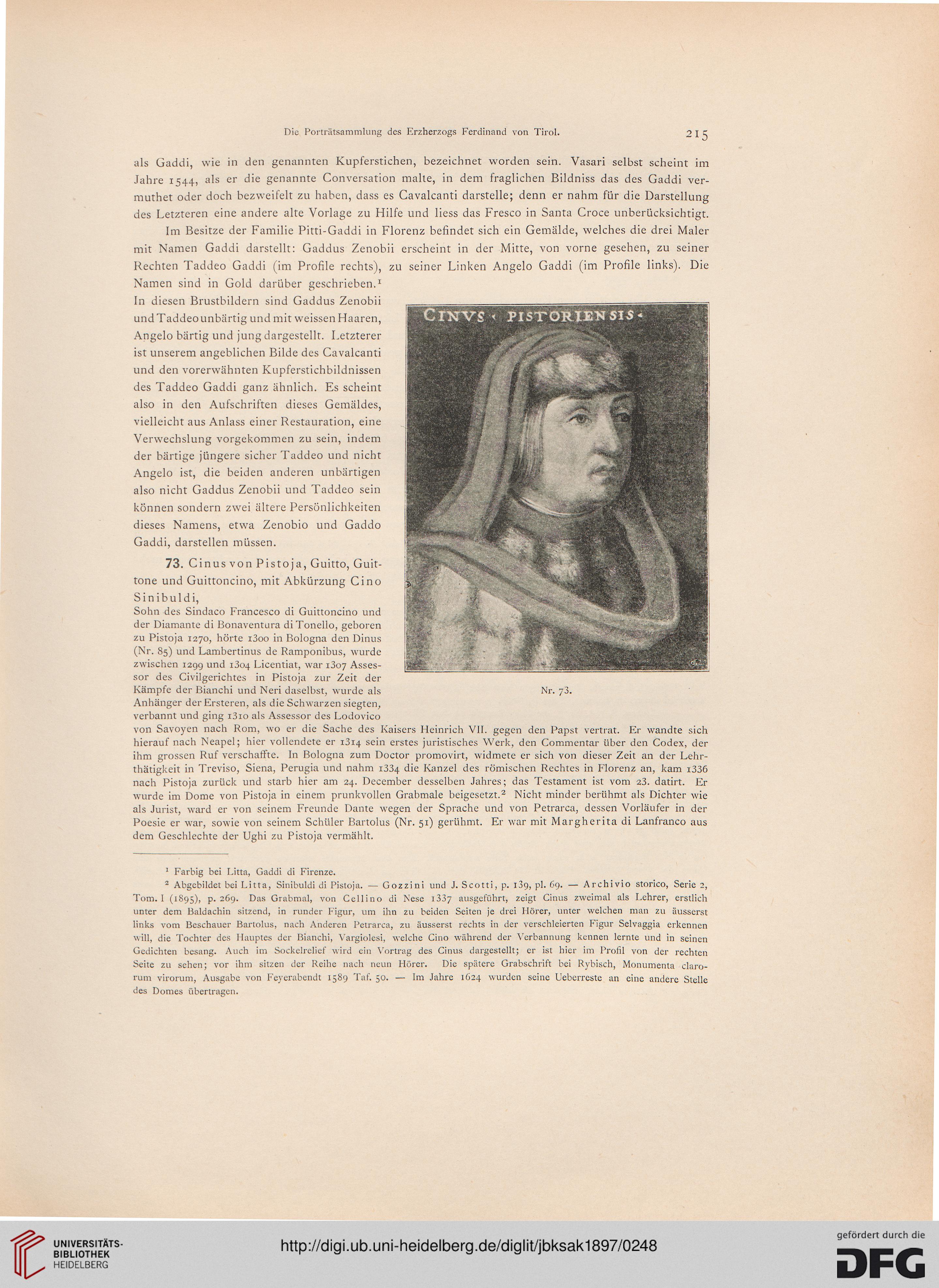

73. Cinus von Pistoja, Guitto, Guit-

tone und Guittoncino, mit Abkürzung Cino

Sinibuldi,

Sohn des Sindaco Francesco di Guittoncino und

der Diamante di Bonaventura diTonello, geboren

zu Pistoja 1270, hörte i3oo in Bologna den Dinus

(Nr. 85) und Lambcrtinus de Ramponibus, wurde

zwischen 1299 un<j l3ü4 Licentiat, war 1307 Asses-

sor des Civilgerichtes in Pistoja zur Zeit der

Kämpfe der Bianchi und Neri daselbst, wurde als Nr. /3.

Anhänger derErstcren, als die Schwarzen siegten,

verbannt und ging i3io als Assessor des Lodovico

von Savoyen nach Rom, wo er die Sache des Kaisers Heinrich VII. gegen den Papst vertrat. Er wandte sich

hierauf nach Neapel; hier vollendete er 1314 sein erstes juristisches Werk, den Commcntar über den Codex, der

ihm grossen Ruf verschaffte. In Bologna zum Doctor promovirt, widmete er sich von dieser Zeit an der Lehr-

thätigkeit in Treviso, Siena, Perugia und nahm 1334 die Kanzel des römischen Rechtes in Florenz an, kam i336

nach Pistoja zurück und starb hier am 24. Dccember desselben Jahres; das Testament ist vom 23. datirt. Er

wurde im Dome von Pistoja in einem prunkvollen Grabmale beigesetzt.2 Nicht minder berühmt als Dichter wie

als Jurist, ward er von seinem Freunde Dante wegen der Sprache und von Petrarca, dessen Vorläufer in der

Poesie er war, sowie von seinem Schüler Bartolus (Nr. 51) gerühmt. Er war mit Margherita di Lanfranco aus

dem Geschlechte der Ughi zu Pistoja vermählt.

1 Farbig bei Litta, Gaddi di Firenze.

2 Abgebildet bei Litta, Sinibuldi di Pistoja. — Gozzini und .1. Scotti, p. 13g, pl. 69. — Archivio storico, Serie 1,

Tom. I (1895), p-269- Das Grabmal, von Cellino di Nese 1337 ausgeführt, zeigt Cinus zweimal als I.chrer, erstlich

unter dem Baldachin sitzend, in runder Figur, um ihn zu beiden Seiten je drei Hörer, unter welchen man zu äusserst

links vom Beschauer Bartolus, nach Anderen Petrarca, zu äusserst rechts in der verschleierten Figur Selvaggia erkennen

will, die Tochter des Hauptes der Bianchi, Vargiolesi, welche Cino während der Verbannung kennen lernte und in seinen

Gedichten besang. Auch im Sockclrelicf wird ein Vortrag des Cinus dargestellt; er ist hier im Profil von der rechten

Seite zu sehen; vor ihm sitzen der Reihe nach neun Hörer. Die spätere Grabschrift bei Rybisch, Monumenta claro-

rum virorum, Ausgabe von Feyerabendt 1589 Tai'. 50. — Im Jahre 1624 wurden seine Ueberreste an eine andere Stelle

des Domes übertragen.

215

als Gaddi, wie in den genannten Kupferstichen, bezeichnet worden sein. Vasari selbst scheint im

Jahre 1544, als er die genannte Conversation malte, in dem fraglichen Bildniss das des Gaddi ver-

muthet oder doch bezweifelt zu haben, dass es Cavalcanti darstelle; denn er nahm für die Darstellung

des Letzteren eine andere alte Vorlage zu Hilfe und liess das Fresco in Santa Croce unberücksichtigt.

Im Besitze der Familie Pitti-Gaddi in Florenz befindet sich ein Gemälde, welches die drei Maler

mit Namen Gaddi darstellt: Gaddus Zenobii erscheint in der Mitte, von vorne gesehen, zu seiner

Rechten Taddeo Gaddi (im Profile rechts), zu seiner Linken Angelo Gaddi (im Profile links). Die

Namen sind in Gold darüber geschrieben.1

In diesen Brustbildern sind Gaddus Zenobii

und Taddeo unbärtig und mit weissen Haaren,

Angelo bärtig und jung dargestellt. Letzterer

ist unserem angeblichen Bilde des Cavalcanti

und den vorerwähnten Kupferstichbildnissen

des Taddeo Gaddi ganz ähnlich. Es scheint

also in den Aufschriften dieses Gemäldes,

vielleicht aus Anlass einer Restauration, eine

Verwechslung vorgekommen zu sein, indem

der bärtige jüngere sicher Taddeo und nicht

Angelo ist, die beiden anderen unbärtigen

also nicht Gaddus Zenobii und Taddeo sein

können sondern zwei ältere Persönlichkeiten

dieses Namens, etwa Zenobio und Gaddo

Gaddi, darstellen müssen.

73. Cinus von Pistoja, Guitto, Guit-

tone und Guittoncino, mit Abkürzung Cino

Sinibuldi,

Sohn des Sindaco Francesco di Guittoncino und

der Diamante di Bonaventura diTonello, geboren

zu Pistoja 1270, hörte i3oo in Bologna den Dinus

(Nr. 85) und Lambcrtinus de Ramponibus, wurde

zwischen 1299 un<j l3ü4 Licentiat, war 1307 Asses-

sor des Civilgerichtes in Pistoja zur Zeit der

Kämpfe der Bianchi und Neri daselbst, wurde als Nr. /3.

Anhänger derErstcren, als die Schwarzen siegten,

verbannt und ging i3io als Assessor des Lodovico

von Savoyen nach Rom, wo er die Sache des Kaisers Heinrich VII. gegen den Papst vertrat. Er wandte sich

hierauf nach Neapel; hier vollendete er 1314 sein erstes juristisches Werk, den Commcntar über den Codex, der

ihm grossen Ruf verschaffte. In Bologna zum Doctor promovirt, widmete er sich von dieser Zeit an der Lehr-

thätigkeit in Treviso, Siena, Perugia und nahm 1334 die Kanzel des römischen Rechtes in Florenz an, kam i336

nach Pistoja zurück und starb hier am 24. Dccember desselben Jahres; das Testament ist vom 23. datirt. Er

wurde im Dome von Pistoja in einem prunkvollen Grabmale beigesetzt.2 Nicht minder berühmt als Dichter wie

als Jurist, ward er von seinem Freunde Dante wegen der Sprache und von Petrarca, dessen Vorläufer in der

Poesie er war, sowie von seinem Schüler Bartolus (Nr. 51) gerühmt. Er war mit Margherita di Lanfranco aus

dem Geschlechte der Ughi zu Pistoja vermählt.

1 Farbig bei Litta, Gaddi di Firenze.

2 Abgebildet bei Litta, Sinibuldi di Pistoja. — Gozzini und .1. Scotti, p. 13g, pl. 69. — Archivio storico, Serie 1,

Tom. I (1895), p-269- Das Grabmal, von Cellino di Nese 1337 ausgeführt, zeigt Cinus zweimal als I.chrer, erstlich

unter dem Baldachin sitzend, in runder Figur, um ihn zu beiden Seiten je drei Hörer, unter welchen man zu äusserst

links vom Beschauer Bartolus, nach Anderen Petrarca, zu äusserst rechts in der verschleierten Figur Selvaggia erkennen

will, die Tochter des Hauptes der Bianchi, Vargiolesi, welche Cino während der Verbannung kennen lernte und in seinen

Gedichten besang. Auch im Sockclrelicf wird ein Vortrag des Cinus dargestellt; er ist hier im Profil von der rechten

Seite zu sehen; vor ihm sitzen der Reihe nach neun Hörer. Die spätere Grabschrift bei Rybisch, Monumenta claro-

rum virorum, Ausgabe von Feyerabendt 1589 Tai'. 50. — Im Jahre 1624 wurden seine Ueberreste an eine andere Stelle

des Domes übertragen.