8 Hans Graeven.

liehen Künstler; er hat das im Rücken des Herakles flatternde Löwenfell vollständig missverstanden.

Die zweite Platte zeigt den Herakles mit der Hindin auf der Schulter nach Art des Ebers, den er auf

dem anderen Relief trägt; eine gleiche Darstellung lässt sich aus dem Alterthum nicht nachweisen.

Ausserdem hat der Held eine sonderbare Kopfbedeckung und tritt auf einen geflügelten Drachen, der

gegen ihn die Zähne fletscht. Hier haben wir dieselbe Typenmischung, dieselbe Einführung fremder

Bestandtheile vor uns, die auf den Elfenbeinkästchen so häufig zu beobachten sind.

Noch näher steht den Kästchen ein Pluteus des Domes zu Torcello, der sicher gelegentlich des er-

wähnten Neubaues im Jahre 1008 entstanden ist. Auf ihm sind zwei einander gegenüberstehende aus einer

Schale trinkende Pfauen gebildet,1 ein uns von altchristlichen Sarkophagen vertrautes Motiv, das zwei-

mal auf den Elfenbeinreliefs (27, 42) nachgeahmt ist, und als Einfassung dient der Marmorplatte das-

selbe Rosettenband, das für die ganze Gruppe der Kästchen charakteristisch ist. Dies Ornament um-

gibt auch an etlichen Kästchen Reliefs christlichen Inhalts,2 die sich im Stil wesentlich von den Nach-

ahmungen der Antike unterscheiden. Da sie griechische Inschriften tragen, nimmt Schneider an, dass

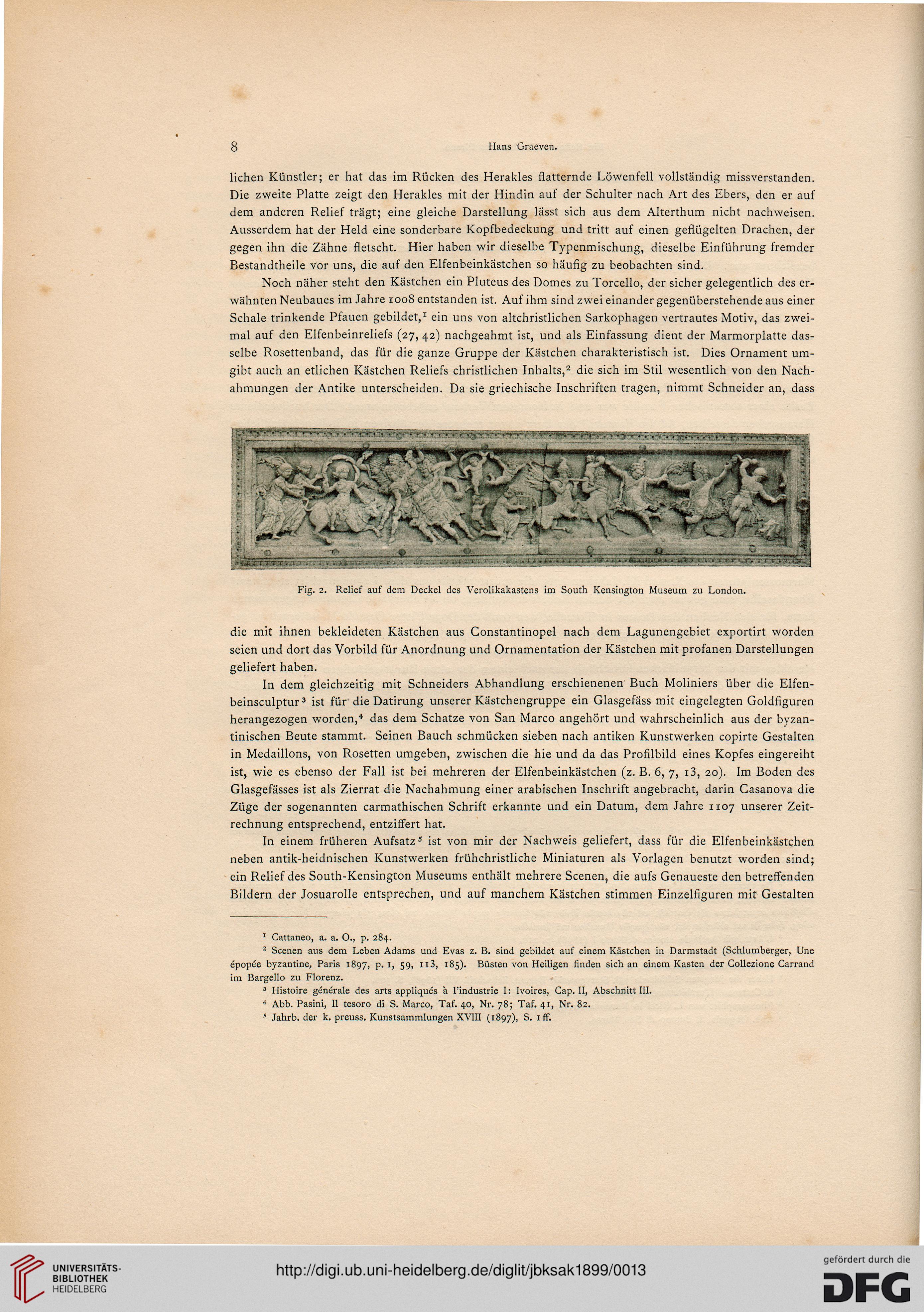

Fig. 2. Relief auf dem Deckel des Verolikakastens im South Kensington Museum zu London.

die mit ihnen bekleideten Kästchen aus Constantinopel nach dem Lagunengebiet exportirt worden

seien und dort das Vorbild für Anordnung und Ornamentation der Kästchen mit profanen Darstellungen

geliefert haben.

In dem gleichzeitig mit Schneiders Abhandlung erschienenen Buch Moliniers über die Elfen-

beinsculptur3 ist für die Datirung unserer Kästchengruppe ein Glasgefäss mit eingelegten Goldfiguren

herangezogen worden,4 das dem Schatze von San Marco angehört und wahrscheinlich aus der byzan-

tinischen Beute stammt. Seinen Bauch schmücken sieben nach antiken Kunstwerken copirte Gestalten

in Medaillons, von Rosetten umgeben, zwischen die hie und da das Profilbild eines Kopfes eingereiht

ist, wie es ebenso der Fall ist bei mehreren der Elfenbeinkästchen (z. B. 6, 7, i3, 20). Im Boden des

Glasgefässes ist als Zierrat die Nachahmung einer arabischen Inschrift angebracht, darin Casanova die

Züge der sogenannten carmathischen Schrift erkannte und ein Datum, dem Jahre 1107 unserer Zeit-

rechnung entsprechend, entziffert hat.

In einem früheren Aufsatz5 ist von mir der Nachweis geliefert, dass für die Elfenbeinkästchen

neben antik-heidnischen Kunstwerken frühchristliche Miniaturen als Vorlagen benutzt worden sind;

ein Relief des South-Kensington Museums enthält mehrere Scenen, die aufs Genaueste den betreffenden

Bildern der Josuarolle entsprechen, und auf manchem Kästchen stimmen Einzelfiguren mit Gestalten

1 Cattaneo, a. a. O., p. 284.

2 Scenen aus dem Leben Adams und Evas z. B. sind gebildet auf einem Kästchen in Darmstadt (Schlumberger, Une

epopee byzantine, Paris 1897, p. 1, 59, n3, 185). Büsten von Heiligen finden sich an einem Kasten der Collezione Carrand

im Bargello zu Florenz.

3 Histoire generale des arts appliques ä l'industrie I: Ivoires, Cap. II, Abschnitt III.

4 Abb. Pasini, II tesoro di S. Marco, Taf. 40, Nr. 78; Taf. 41, Nr. 82.

' Jahrb. der k. preuss. Kunstsammlungen XVIII (1897), S. 1 ff.

liehen Künstler; er hat das im Rücken des Herakles flatternde Löwenfell vollständig missverstanden.

Die zweite Platte zeigt den Herakles mit der Hindin auf der Schulter nach Art des Ebers, den er auf

dem anderen Relief trägt; eine gleiche Darstellung lässt sich aus dem Alterthum nicht nachweisen.

Ausserdem hat der Held eine sonderbare Kopfbedeckung und tritt auf einen geflügelten Drachen, der

gegen ihn die Zähne fletscht. Hier haben wir dieselbe Typenmischung, dieselbe Einführung fremder

Bestandtheile vor uns, die auf den Elfenbeinkästchen so häufig zu beobachten sind.

Noch näher steht den Kästchen ein Pluteus des Domes zu Torcello, der sicher gelegentlich des er-

wähnten Neubaues im Jahre 1008 entstanden ist. Auf ihm sind zwei einander gegenüberstehende aus einer

Schale trinkende Pfauen gebildet,1 ein uns von altchristlichen Sarkophagen vertrautes Motiv, das zwei-

mal auf den Elfenbeinreliefs (27, 42) nachgeahmt ist, und als Einfassung dient der Marmorplatte das-

selbe Rosettenband, das für die ganze Gruppe der Kästchen charakteristisch ist. Dies Ornament um-

gibt auch an etlichen Kästchen Reliefs christlichen Inhalts,2 die sich im Stil wesentlich von den Nach-

ahmungen der Antike unterscheiden. Da sie griechische Inschriften tragen, nimmt Schneider an, dass

Fig. 2. Relief auf dem Deckel des Verolikakastens im South Kensington Museum zu London.

die mit ihnen bekleideten Kästchen aus Constantinopel nach dem Lagunengebiet exportirt worden

seien und dort das Vorbild für Anordnung und Ornamentation der Kästchen mit profanen Darstellungen

geliefert haben.

In dem gleichzeitig mit Schneiders Abhandlung erschienenen Buch Moliniers über die Elfen-

beinsculptur3 ist für die Datirung unserer Kästchengruppe ein Glasgefäss mit eingelegten Goldfiguren

herangezogen worden,4 das dem Schatze von San Marco angehört und wahrscheinlich aus der byzan-

tinischen Beute stammt. Seinen Bauch schmücken sieben nach antiken Kunstwerken copirte Gestalten

in Medaillons, von Rosetten umgeben, zwischen die hie und da das Profilbild eines Kopfes eingereiht

ist, wie es ebenso der Fall ist bei mehreren der Elfenbeinkästchen (z. B. 6, 7, i3, 20). Im Boden des

Glasgefässes ist als Zierrat die Nachahmung einer arabischen Inschrift angebracht, darin Casanova die

Züge der sogenannten carmathischen Schrift erkannte und ein Datum, dem Jahre 1107 unserer Zeit-

rechnung entsprechend, entziffert hat.

In einem früheren Aufsatz5 ist von mir der Nachweis geliefert, dass für die Elfenbeinkästchen

neben antik-heidnischen Kunstwerken frühchristliche Miniaturen als Vorlagen benutzt worden sind;

ein Relief des South-Kensington Museums enthält mehrere Scenen, die aufs Genaueste den betreffenden

Bildern der Josuarolle entsprechen, und auf manchem Kästchen stimmen Einzelfiguren mit Gestalten

1 Cattaneo, a. a. O., p. 284.

2 Scenen aus dem Leben Adams und Evas z. B. sind gebildet auf einem Kästchen in Darmstadt (Schlumberger, Une

epopee byzantine, Paris 1897, p. 1, 59, n3, 185). Büsten von Heiligen finden sich an einem Kasten der Collezione Carrand

im Bargello zu Florenz.

3 Histoire generale des arts appliques ä l'industrie I: Ivoires, Cap. II, Abschnitt III.

4 Abb. Pasini, II tesoro di S. Marco, Taf. 40, Nr. 78; Taf. 41, Nr. 82.

' Jahrb. der k. preuss. Kunstsammlungen XVIII (1897), S. 1 ff.