Ein Reliquienkästchen aus Pirano.

II

Lykomedes auf einer Xantener Pvxis1 hält Deidamia dem Geliebten mit beiden Händen einen kleinen

Knaben hin, um ihn durch seinen Anblick zum Bleiben zu bewegen. Ein Eros, der in der Vorlage

zwischen dem Liebespaar angebracht war, wird fälschlich als Neoptolemos aufgefasst, den die Sage erst

nach dem Abschiede des Vaters geboren werden lässt. Aber wir merken doch hier und bei allen gleich-

zeitigen Werken, deren Formen ungleich roher und plumper sind als auf den besseren der Elfenbein-

kästchen, dass die Verfertiger jener Arbeiten mit dem Sinn ihrer Darstellungen noch vertraut waren.

Den Schnitzern unserer Kästchen dagegen fehlte jegliches Verständnis der benutzten Vorbilder. Un-

möglich wäre sonst das willkürliche

Schalten mit den Attributen, wie

wir es hier beobachten können.

Venus bekommt eine Schale (14) oder

gar eine Fackel in die Hand (4, n,

i3); die Fackel ist so beliebt, dass

selbst eine Quellnymphe damit aus-

gestattet wird (36). Der Thyrsos des

Dionysos, der auf dem Pantherwagen

gelagert ist, wird in eine Peitsche ver-

wandelt (i3, 35). Freigebig werden

Flügel verliehen (36) und Kopfbe-

deckungen ausgetheilt an Figuren, die

in antiken Bildwerken stets barhaupt

erscheinen (i3, 36). Nur bei einer

vollständigen Unkenntnis der Mythen

sind die oben geschilderten Verbin-

dungen fremdartiger Figuren denkbar,

die nach rein äusserlichen Gesichts-

punkten zusammengestellt werden,

wie z. B. der Polyphem lediglich der

Leier wegen den tanzenden Putten

zugesellt wird. Die Elfenbeinschnitzer

verfahren mit den antiken Typen

gleichwie thörichte Kinder, denen ein

Geduldspiel in die Hände gefallen

ist. Aus den verschieden geformten

Steinen, die sich zu geschlossenen Fi-

guren zusammenfügen lassen, greifen

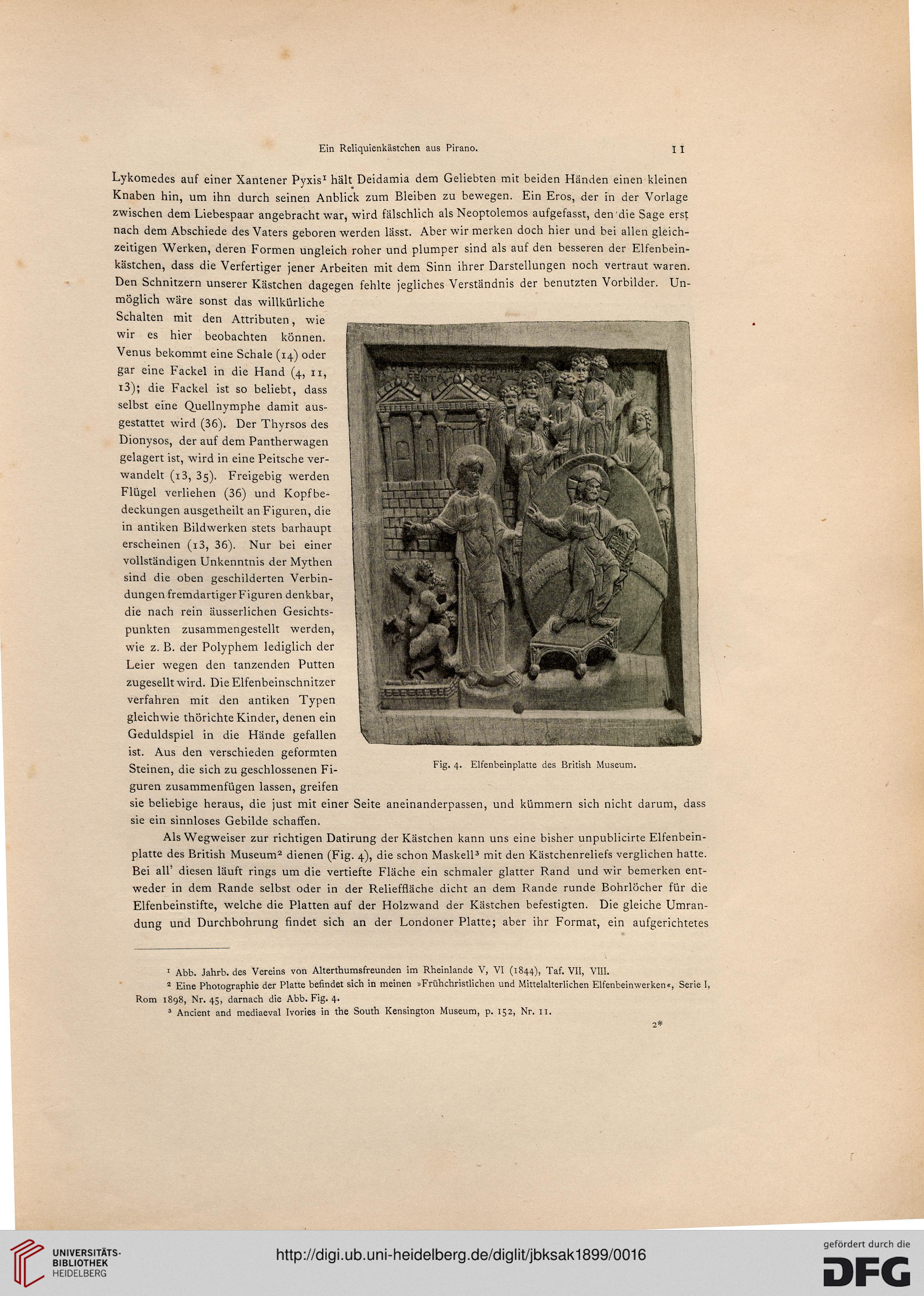

Fig. 4. Elfenbeinplatte des British Museum.

sie beliebige heraus, die just mit einer Seite aneinanderpassen, und kümmern sich nicht darum, dass

sie ein sinnloses Gebilde schaffen.

Als Wegweiser zur richtigen Datirung der Kästchen kann uns eine bisher unpublicirte Elfenbein-

platte des British Museum2 dienen (Fig. 4), die schon Maskell3 mit den Kästchenreliefs verglichen hatte.

Bei all' diesen läuft rings um die vertiefte Fläche ein schmaler glatter Rand und wir bemerken ent-

weder in dem Rande selbst oder in der Relieffläche dicht an dem Rande runde Bohrlöcher für die

Elfenbeinstifte, welche die Platten auf der Holzwand der Kästchen befestigten. Die gleiche Umran-

dung und Durchbohrung findet sich an der Londoner Platte; aber ihr Format, ein aufgerichtetes

1 Abb. Jahrb. des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande V, VI (1844), Taf. VII, VIII.

2 Eine Photographie der Platte befindet sich in meinen »Frühchristlichen und Mittelalterlichen Elfenbeinwerken«, Serie I,

Rom 1898, Nr. 45, darnach die Abb. Fig. 4.

3 Ancient and mediaeval Ivories in the South Kensington Museum, p. 152, Nr. 11.

2*

II

Lykomedes auf einer Xantener Pvxis1 hält Deidamia dem Geliebten mit beiden Händen einen kleinen

Knaben hin, um ihn durch seinen Anblick zum Bleiben zu bewegen. Ein Eros, der in der Vorlage

zwischen dem Liebespaar angebracht war, wird fälschlich als Neoptolemos aufgefasst, den die Sage erst

nach dem Abschiede des Vaters geboren werden lässt. Aber wir merken doch hier und bei allen gleich-

zeitigen Werken, deren Formen ungleich roher und plumper sind als auf den besseren der Elfenbein-

kästchen, dass die Verfertiger jener Arbeiten mit dem Sinn ihrer Darstellungen noch vertraut waren.

Den Schnitzern unserer Kästchen dagegen fehlte jegliches Verständnis der benutzten Vorbilder. Un-

möglich wäre sonst das willkürliche

Schalten mit den Attributen, wie

wir es hier beobachten können.

Venus bekommt eine Schale (14) oder

gar eine Fackel in die Hand (4, n,

i3); die Fackel ist so beliebt, dass

selbst eine Quellnymphe damit aus-

gestattet wird (36). Der Thyrsos des

Dionysos, der auf dem Pantherwagen

gelagert ist, wird in eine Peitsche ver-

wandelt (i3, 35). Freigebig werden

Flügel verliehen (36) und Kopfbe-

deckungen ausgetheilt an Figuren, die

in antiken Bildwerken stets barhaupt

erscheinen (i3, 36). Nur bei einer

vollständigen Unkenntnis der Mythen

sind die oben geschilderten Verbin-

dungen fremdartiger Figuren denkbar,

die nach rein äusserlichen Gesichts-

punkten zusammengestellt werden,

wie z. B. der Polyphem lediglich der

Leier wegen den tanzenden Putten

zugesellt wird. Die Elfenbeinschnitzer

verfahren mit den antiken Typen

gleichwie thörichte Kinder, denen ein

Geduldspiel in die Hände gefallen

ist. Aus den verschieden geformten

Steinen, die sich zu geschlossenen Fi-

guren zusammenfügen lassen, greifen

Fig. 4. Elfenbeinplatte des British Museum.

sie beliebige heraus, die just mit einer Seite aneinanderpassen, und kümmern sich nicht darum, dass

sie ein sinnloses Gebilde schaffen.

Als Wegweiser zur richtigen Datirung der Kästchen kann uns eine bisher unpublicirte Elfenbein-

platte des British Museum2 dienen (Fig. 4), die schon Maskell3 mit den Kästchenreliefs verglichen hatte.

Bei all' diesen läuft rings um die vertiefte Fläche ein schmaler glatter Rand und wir bemerken ent-

weder in dem Rande selbst oder in der Relieffläche dicht an dem Rande runde Bohrlöcher für die

Elfenbeinstifte, welche die Platten auf der Holzwand der Kästchen befestigten. Die gleiche Umran-

dung und Durchbohrung findet sich an der Londoner Platte; aber ihr Format, ein aufgerichtetes

1 Abb. Jahrb. des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande V, VI (1844), Taf. VII, VIII.

2 Eine Photographie der Platte befindet sich in meinen »Frühchristlichen und Mittelalterlichen Elfenbeinwerken«, Serie I,

Rom 1898, Nr. 45, darnach die Abb. Fig. 4.

3 Ancient and mediaeval Ivories in the South Kensington Museum, p. 152, Nr. 11.

2*