I 8 Hans Graeven.

mythologische Paare verwendet worden. Auf einer schönen Spiegelkapsel aus Bronze1 ist Eros mit

Psyche vereint und berührt mit der Linken ihr Kinn. Auf einer Tafel des Diptychon Quirinianum2 steht

ein Jüngling mit phrygischer Mütze, Schild und Speer neben einer Frau im Jagdcostüm und wird von

ihr geliebkost; die beiden sind Porträtfiguren in mythologischer Einkleidung und es ist nicht leicht zu

unterscheiden, welche Gestalten des Mythos der Künstler dabei im Auge gehabt hat: Aeneas und Dido,

Venus und Adonis, Artemis und Vibius?3 Am Verolikasten weist die Rüstung des Mannes, die Ent-

blössung der Frau darauf, dass die vorbildliche Gruppe Mars und Venus darstellte. Aber für die

Liebesgöttin ist die grosse Fackel kein passendes Attribut; sie ist eine Interpolation, deren Entstehung

durch ein ehemals Spitzer'sches Relief (44) aufgedeckt wird. Auf ihm ist rechts dasselbe Liebespaar

gebildet und Venus hält hier eine flache Schale in der Rechten, die voraussichtlich einen runden Spiegel

des Originals ersetzt hat; von links her kommt Europa auf dem Stier; ihr voran schwimmt durch die

Meereswellen ein Putto, als Hymenäus fungirend, dessen grosse Fackel gerade neben der Venus auf-

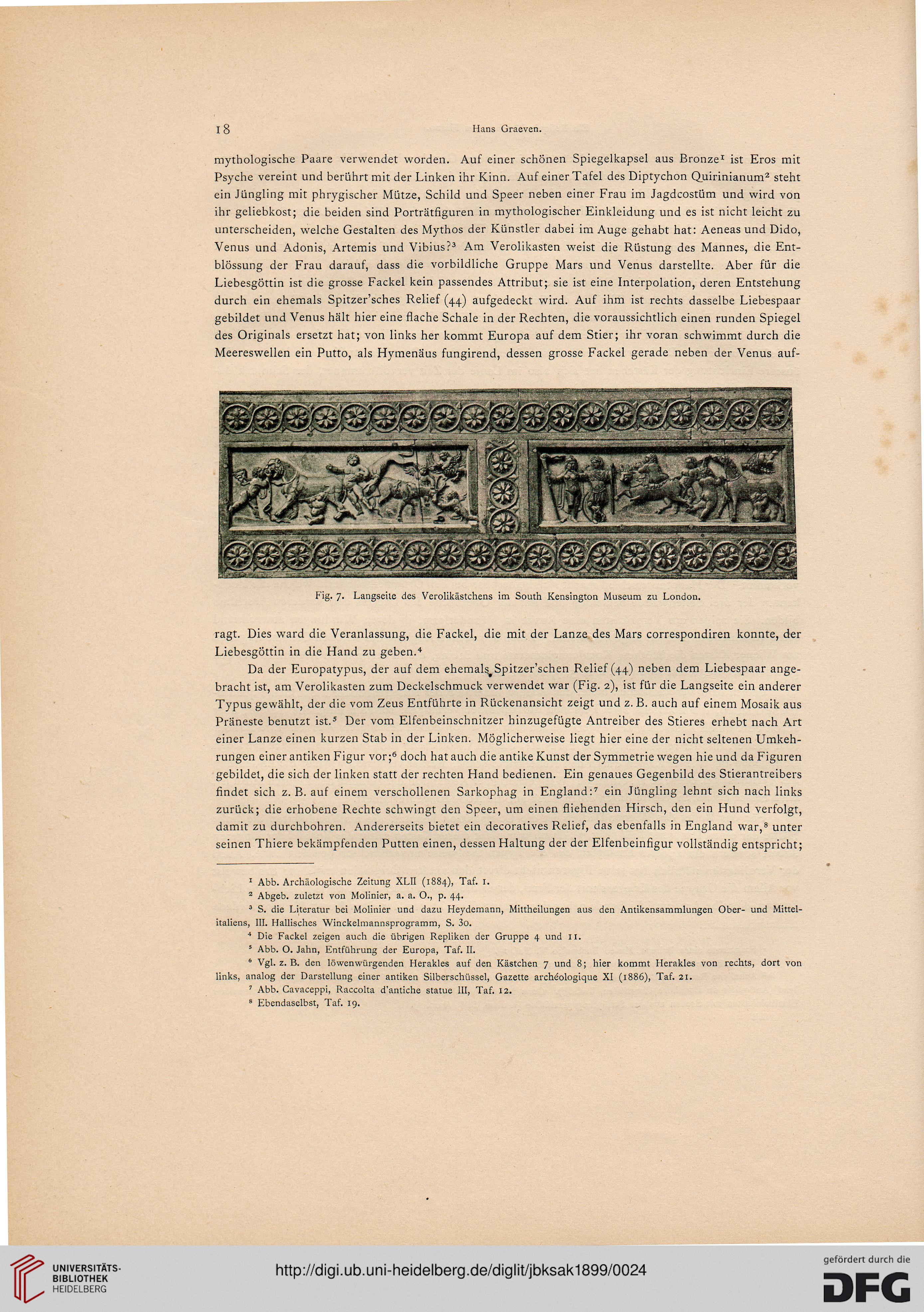

Fig. 7. Langseile des Vcrolikästchens im South Kensington Museum zu London.

ragt. Dies ward die Veranlassung, die Fackel, die mit der Lanze des Mars correspondiren konnte, der

Liebesgöttin in die Hand zu geben.4

Da der Europatypus, der auf dem ehemals Spitzer'schen Relief (44) neben dem Liebespaar ange-

bracht ist, am Verolikasten zum Deckelschmuck verwendet war (Fig. 2), ist für die Langseite ein anderer

Typus gewählt, der die vom Zeus Entführte in Rückenansicht zeigt und z. B. auch auf einem Mosaik aus

Präneste benutzt ist.5 Der vom Elfenbeinschnitzer hinzugefügte Antreiber des Stieres erhebt nach Art

einer Lanze einen kurzen Stab in der Linken. Möglicherweise liegt hier eine der nicht seltenen Umkeh-

rungen einer antiken Figur vor;6 doch hat auch die antike Kunst der Symmetrie wegen hie und da Figuren

gebildet, die sich der linken statt der rechten Hand bedienen. Ein genaues Gegenbild des Stierantreibers

findet sich z. B. auf einem verschollenen Sarkophag in England:7 ein Jüngling lehnt sich nach links

zurück; die erhobene Rechte schwingt den Speer, um einen fliehenden Hirsch, den ein Hund verfolgt,

damit zu durchbohren. Andererseits bietet ein decoratives Relief, das ebenfalls in England war,8 unter

seinen Thiere bekämpfenden Putten einen, dessen Haltung der der Elfenbeinfigur vollständig entspricht;

1 Abb. Archäologische Zeitung XLII (1884), Taf. 1.

2 Abgeb. zuletzt von Molinier, a. a. O., p. 44.

3 S. die Literatur bei Molinier und dazu Heydemann, Mittheilungen aus den Antikensammlungen Ober- und Mittel-

italiens, III. Hallisches Winckelmannsprogramm, S. 3o.

4 Die Fackel zeigen auch die übrigen Repliken der Gruppe 4 und 11.

5 Abb. O. Jahn, Entführung der Europa, Taf. IL

6 Vgl. z. B. den lö wen würgenden Herakles auf den Kästchen 7 und 8; hier kommt Herakles von rechts, dort von

links, analog der Darstellung einer antiken Silberschüssel, Gazette archeologique XI (1886), Taf. 21.

7 Abb. Cavaceppi, Raccolta d'antiche statue III, Taf. 12.

8 Ebendaselbst, Taf. 19.

mythologische Paare verwendet worden. Auf einer schönen Spiegelkapsel aus Bronze1 ist Eros mit

Psyche vereint und berührt mit der Linken ihr Kinn. Auf einer Tafel des Diptychon Quirinianum2 steht

ein Jüngling mit phrygischer Mütze, Schild und Speer neben einer Frau im Jagdcostüm und wird von

ihr geliebkost; die beiden sind Porträtfiguren in mythologischer Einkleidung und es ist nicht leicht zu

unterscheiden, welche Gestalten des Mythos der Künstler dabei im Auge gehabt hat: Aeneas und Dido,

Venus und Adonis, Artemis und Vibius?3 Am Verolikasten weist die Rüstung des Mannes, die Ent-

blössung der Frau darauf, dass die vorbildliche Gruppe Mars und Venus darstellte. Aber für die

Liebesgöttin ist die grosse Fackel kein passendes Attribut; sie ist eine Interpolation, deren Entstehung

durch ein ehemals Spitzer'sches Relief (44) aufgedeckt wird. Auf ihm ist rechts dasselbe Liebespaar

gebildet und Venus hält hier eine flache Schale in der Rechten, die voraussichtlich einen runden Spiegel

des Originals ersetzt hat; von links her kommt Europa auf dem Stier; ihr voran schwimmt durch die

Meereswellen ein Putto, als Hymenäus fungirend, dessen grosse Fackel gerade neben der Venus auf-

Fig. 7. Langseile des Vcrolikästchens im South Kensington Museum zu London.

ragt. Dies ward die Veranlassung, die Fackel, die mit der Lanze des Mars correspondiren konnte, der

Liebesgöttin in die Hand zu geben.4

Da der Europatypus, der auf dem ehemals Spitzer'schen Relief (44) neben dem Liebespaar ange-

bracht ist, am Verolikasten zum Deckelschmuck verwendet war (Fig. 2), ist für die Langseite ein anderer

Typus gewählt, der die vom Zeus Entführte in Rückenansicht zeigt und z. B. auch auf einem Mosaik aus

Präneste benutzt ist.5 Der vom Elfenbeinschnitzer hinzugefügte Antreiber des Stieres erhebt nach Art

einer Lanze einen kurzen Stab in der Linken. Möglicherweise liegt hier eine der nicht seltenen Umkeh-

rungen einer antiken Figur vor;6 doch hat auch die antike Kunst der Symmetrie wegen hie und da Figuren

gebildet, die sich der linken statt der rechten Hand bedienen. Ein genaues Gegenbild des Stierantreibers

findet sich z. B. auf einem verschollenen Sarkophag in England:7 ein Jüngling lehnt sich nach links

zurück; die erhobene Rechte schwingt den Speer, um einen fliehenden Hirsch, den ein Hund verfolgt,

damit zu durchbohren. Andererseits bietet ein decoratives Relief, das ebenfalls in England war,8 unter

seinen Thiere bekämpfenden Putten einen, dessen Haltung der der Elfenbeinfigur vollständig entspricht;

1 Abb. Archäologische Zeitung XLII (1884), Taf. 1.

2 Abgeb. zuletzt von Molinier, a. a. O., p. 44.

3 S. die Literatur bei Molinier und dazu Heydemann, Mittheilungen aus den Antikensammlungen Ober- und Mittel-

italiens, III. Hallisches Winckelmannsprogramm, S. 3o.

4 Die Fackel zeigen auch die übrigen Repliken der Gruppe 4 und 11.

5 Abb. O. Jahn, Entführung der Europa, Taf. IL

6 Vgl. z. B. den lö wen würgenden Herakles auf den Kästchen 7 und 8; hier kommt Herakles von rechts, dort von

links, analog der Darstellung einer antiken Silberschüssel, Gazette archeologique XI (1886), Taf. 21.

7 Abb. Cavaceppi, Raccolta d'antiche statue III, Taf. 12.

8 Ebendaselbst, Taf. 19.