Ein Reliquienkästchen aus Pirano. 2 i

Auf der rechten Schmalseite des Wiener Kastens (Taf. III, i) ist Bellerophon, den Pegasus trän-

kend, dargestellt und links von dieser Gruppe-eine bekleidete Frau mit übergeschlagenen Beinen und

erhobener Rechten. Drei ihnen entsprechende Figuren nehmen auf einer der beiden Reliefplatten,

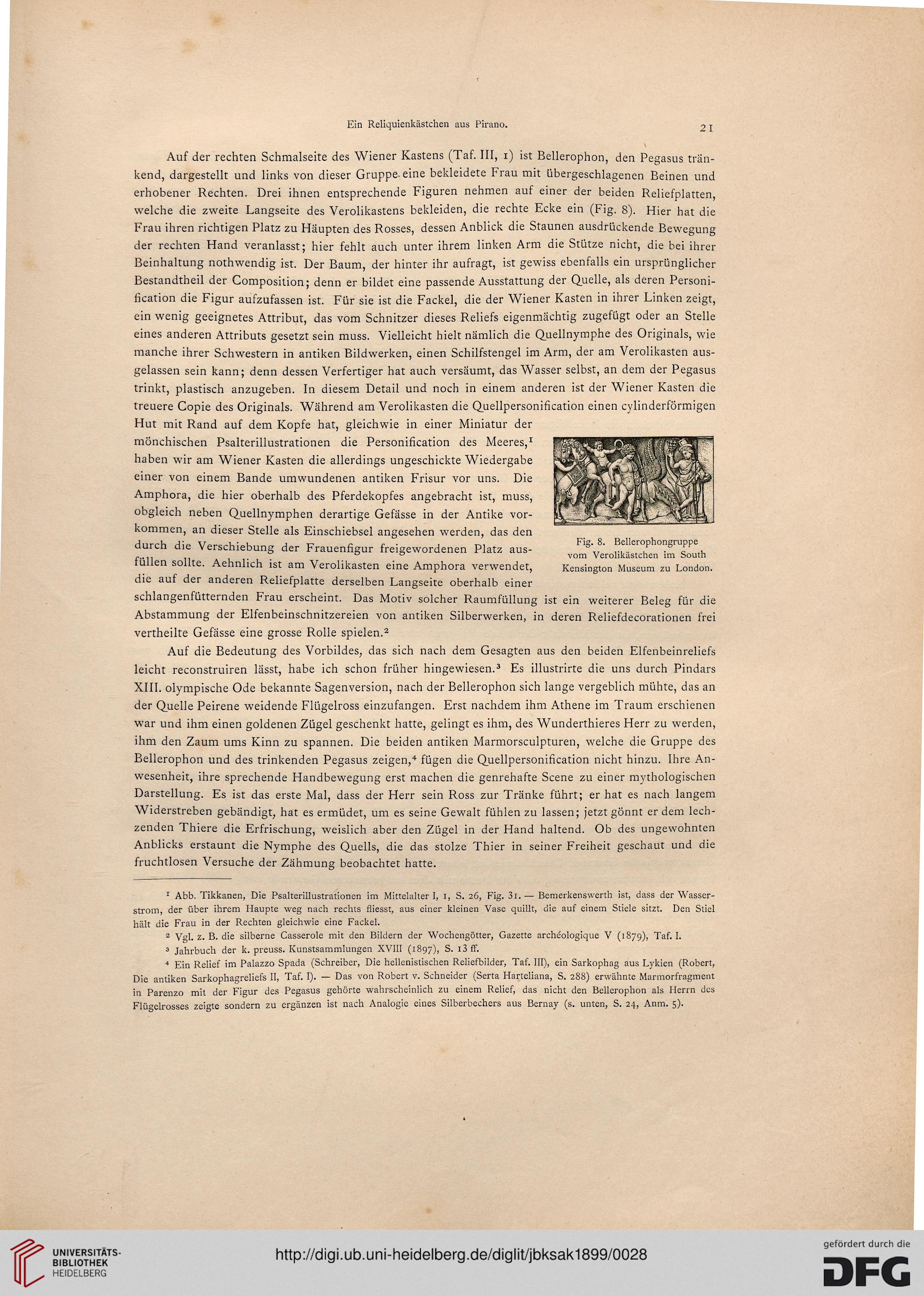

welche die zweite Langseite des Verolikastens bekleiden, die rechte Ecke ein (Fig. 8). Hier hat die

Frau ihren richtigen Platz zu Häupten des Rosses, dessen Anblick die Staunen ausdrückende Bewegung

der rechten Hand veranlasst; hier fehlt auch unter ihrem linken Arm die Stütze nicht, die bei ihrer

Beinhaltung nothwendig ist. Der Baum, der hinter ihr aufragt, ist gewiss ebenfalls ein ursprünglicher

Bestandtheil der Gomposition; denn er bildet eine passende Ausstattung der Quelle, als deren Personi-

fication die Figur aufzufassen ist. Für sie ist die Fackel, die der Wiener Kasten in ihrer Linken zeigt,

ein wenig geeignetes Attribut, das vom Schnitzer dieses Reliefs eigenmächtig zugefügt oder an Stelle

eines anderen Attributs gesetzt sein muss. Vielleicht hielt nämlich die Quellnymphe des Originals, wie

manche ihrer Schwestern in antiken Bildwerken, einen Schilfstengel im Arm, der am Verolikasten aus-

gelassen sein kann; denn dessen Verfertiger hat auch versäumt, das Wasser selbst, an dem der Pegasus

trinkt, plastisch anzugeben. In diesem Detail und noch in einem anderen ist der Wiener Kasten die

treuere Copie des Originals. Während am Verolikasten die Quellpersonification einen cylinderförmigen

Hut mit Rand auf dem Kopfe hat, gleichwie in einer Miniatur der

mönchischen Psalterillustrationen die Personifikation des Meeres,1

haben wir am Wiener Kasten die allerdings ungeschickte Wiedergabe

einer von einem Bande umwundenen antiken Frisur vor uns. Die

Amphora, die hier oberhalb des Pferdekopfes angebracht ist, muss,

obgleich neben Quellnymphen derartige Gefässe in der Antike vor-

kommen, an dieser Stelle als Einschiebsel angesehen werden, das den

durch die Verschiebung der Frauenfigur freigewordenen Platz aus- ^ SffTT"

r.. 11 i, vom Verohkastchen im soutn

tullen sollte. Aehnhch ist am Verolikasten eine Amphora verwendet, Kensington Museum zu London.

die auf der anderen Reliefplatte derselben Langseite oberhalb einer

schlangenfütternden Frau erscheint. Das Motiv solcher Raumfüllung ist ein weiterer Beleg für die

Abstammung der Elfenbeinschnitzereien von antiken Silberwerken, in deren Reliefdecorationen frei

vertheilte Gefässe eine grosse Rolle spielen.2

Auf die Bedeutung des Vorbildes, das sich nach dem Gesagten aus den beiden Elfenbeinreliefs

leicht reconstruiren lässt, habe ich schon früher hingewiesen.3 Es illustrirte die uns durch Pindars

XIII. olympische Ode bekannte Sagenversion, nach der Bellerophon sich lange vergeblich mühte, das an

der Quelle Peirene weidende Flügelross einzufangen. Erst nachdem ihm Athene im Traum erschienen

war und ihm einen goldenen Zügel geschenkt hatte, gelingt es ihm, des Wunderthieres Herr zu werden,

ihm den Zaum ums Kinn zu spannen. Die beiden antiken Marmorsculpturen, welche die Gruppe des

Bellerophon und des trinkenden Pegasus zeigen,4 fügen die Quellpersonification nicht hinzu. Ihre An-

wesenheit, ihre sprechende Handbewegung erst machen die genrehafte Scene zu einer mythologischen

Darstellung. Es ist das erste Mal, dass der Herr sein Ross zur Tränke führt; er hat es nach langem

Widerstreben gebändigt, hat es ermüdet, um es seine Gewalt fühlen zu lassen; jetzt gönnt er dem lech-

zenden Thiere die Erfrischung, weislich aber den Zügel in der Hand haltend. Ob des ungewohnten

Anblicks erstaunt die Nymphe des Quells, die das stolze Thier in seiner Freiheit geschaut und die

fruchtlosen Versuche der Zähmung beobachtet hatte.

1 Abb. Tikkanen, Die Psalterillustrationcn im Mittelalter I, I, S. 26, Fig. 3l.— Bemerkenswerth ist, dass der Wasser-

Strom, der über ihrem Haupte weg nach rechts fliesst, aus einer kleinen Vase quillt, die auf einem Stiele sitzt. Den Stiel

hält die Frau in der Rechten gleichwie eine Fackel.

2 Vgl. z. B. die silberne Casserole mit den Bildern der Wochengötter, Gazette archeologique V (1879), Taf. 1.

3 Jahrbuch der k. preuss. Kunstsammlungen XVIII (1897), S. i3 ff.

4 Ein Relief im Palazzo Spada (Schreiber, Die hellenistischen Reliefbilder, Taf. III), ein Sarkophag aus Lykien (Robert,

Die antiken Sarkophagreliefs II, Taf. I). — Das von Robert v. Schneider (Serta Harteliana, S. 288) erwähnte Marmorfragment

in Parenzo mit der Figur des Pegasus gehörte wahrscheinlich zu einem Relief, das nicht den Bellerophon als Herrn des

Flügelrosses zeigte sondern zu ergänzen ist nach Analogie eines Silberbechers aus Bernay (s. unten, S. 24, Anm. 5).

Auf der rechten Schmalseite des Wiener Kastens (Taf. III, i) ist Bellerophon, den Pegasus trän-

kend, dargestellt und links von dieser Gruppe-eine bekleidete Frau mit übergeschlagenen Beinen und

erhobener Rechten. Drei ihnen entsprechende Figuren nehmen auf einer der beiden Reliefplatten,

welche die zweite Langseite des Verolikastens bekleiden, die rechte Ecke ein (Fig. 8). Hier hat die

Frau ihren richtigen Platz zu Häupten des Rosses, dessen Anblick die Staunen ausdrückende Bewegung

der rechten Hand veranlasst; hier fehlt auch unter ihrem linken Arm die Stütze nicht, die bei ihrer

Beinhaltung nothwendig ist. Der Baum, der hinter ihr aufragt, ist gewiss ebenfalls ein ursprünglicher

Bestandtheil der Gomposition; denn er bildet eine passende Ausstattung der Quelle, als deren Personi-

fication die Figur aufzufassen ist. Für sie ist die Fackel, die der Wiener Kasten in ihrer Linken zeigt,

ein wenig geeignetes Attribut, das vom Schnitzer dieses Reliefs eigenmächtig zugefügt oder an Stelle

eines anderen Attributs gesetzt sein muss. Vielleicht hielt nämlich die Quellnymphe des Originals, wie

manche ihrer Schwestern in antiken Bildwerken, einen Schilfstengel im Arm, der am Verolikasten aus-

gelassen sein kann; denn dessen Verfertiger hat auch versäumt, das Wasser selbst, an dem der Pegasus

trinkt, plastisch anzugeben. In diesem Detail und noch in einem anderen ist der Wiener Kasten die

treuere Copie des Originals. Während am Verolikasten die Quellpersonification einen cylinderförmigen

Hut mit Rand auf dem Kopfe hat, gleichwie in einer Miniatur der

mönchischen Psalterillustrationen die Personifikation des Meeres,1

haben wir am Wiener Kasten die allerdings ungeschickte Wiedergabe

einer von einem Bande umwundenen antiken Frisur vor uns. Die

Amphora, die hier oberhalb des Pferdekopfes angebracht ist, muss,

obgleich neben Quellnymphen derartige Gefässe in der Antike vor-

kommen, an dieser Stelle als Einschiebsel angesehen werden, das den

durch die Verschiebung der Frauenfigur freigewordenen Platz aus- ^ SffTT"

r.. 11 i, vom Verohkastchen im soutn

tullen sollte. Aehnhch ist am Verolikasten eine Amphora verwendet, Kensington Museum zu London.

die auf der anderen Reliefplatte derselben Langseite oberhalb einer

schlangenfütternden Frau erscheint. Das Motiv solcher Raumfüllung ist ein weiterer Beleg für die

Abstammung der Elfenbeinschnitzereien von antiken Silberwerken, in deren Reliefdecorationen frei

vertheilte Gefässe eine grosse Rolle spielen.2

Auf die Bedeutung des Vorbildes, das sich nach dem Gesagten aus den beiden Elfenbeinreliefs

leicht reconstruiren lässt, habe ich schon früher hingewiesen.3 Es illustrirte die uns durch Pindars

XIII. olympische Ode bekannte Sagenversion, nach der Bellerophon sich lange vergeblich mühte, das an

der Quelle Peirene weidende Flügelross einzufangen. Erst nachdem ihm Athene im Traum erschienen

war und ihm einen goldenen Zügel geschenkt hatte, gelingt es ihm, des Wunderthieres Herr zu werden,

ihm den Zaum ums Kinn zu spannen. Die beiden antiken Marmorsculpturen, welche die Gruppe des

Bellerophon und des trinkenden Pegasus zeigen,4 fügen die Quellpersonification nicht hinzu. Ihre An-

wesenheit, ihre sprechende Handbewegung erst machen die genrehafte Scene zu einer mythologischen

Darstellung. Es ist das erste Mal, dass der Herr sein Ross zur Tränke führt; er hat es nach langem

Widerstreben gebändigt, hat es ermüdet, um es seine Gewalt fühlen zu lassen; jetzt gönnt er dem lech-

zenden Thiere die Erfrischung, weislich aber den Zügel in der Hand haltend. Ob des ungewohnten

Anblicks erstaunt die Nymphe des Quells, die das stolze Thier in seiner Freiheit geschaut und die

fruchtlosen Versuche der Zähmung beobachtet hatte.

1 Abb. Tikkanen, Die Psalterillustrationcn im Mittelalter I, I, S. 26, Fig. 3l.— Bemerkenswerth ist, dass der Wasser-

Strom, der über ihrem Haupte weg nach rechts fliesst, aus einer kleinen Vase quillt, die auf einem Stiele sitzt. Den Stiel

hält die Frau in der Rechten gleichwie eine Fackel.

2 Vgl. z. B. die silberne Casserole mit den Bildern der Wochengötter, Gazette archeologique V (1879), Taf. 1.

3 Jahrbuch der k. preuss. Kunstsammlungen XVIII (1897), S. i3 ff.

4 Ein Relief im Palazzo Spada (Schreiber, Die hellenistischen Reliefbilder, Taf. III), ein Sarkophag aus Lykien (Robert,

Die antiken Sarkophagreliefs II, Taf. I). — Das von Robert v. Schneider (Serta Harteliana, S. 288) erwähnte Marmorfragment

in Parenzo mit der Figur des Pegasus gehörte wahrscheinlich zu einem Relief, das nicht den Bellerophon als Herrn des

Flügelrosses zeigte sondern zu ergänzen ist nach Analogie eines Silberbechers aus Bernay (s. unten, S. 24, Anm. 5).