6o

Karl Giehlow.

zur Kritik der Tochter, wie es einst mit den »%ehen betbuechlin«. auch des Kaisers Absicht gewesen

sein mag.

Nach solcher Modellminiatur begannen dann die Zeichnungen auf Holz für den Formschnitt.

Doch auch dieser wurde vielfach vom Kaiser verändert. So finden sich an der Ehrenpforte sogar noch

Correcturen, wie z. B. an der Stammtafel und dem Holzschnitt mit der Begegnung Maximilians mit

Heinrich VIII., durch Einsetzung von Holzklötzchen vorgenommen. Viel umfangreicher war dieses bei

anderen Werken, z. B. dem »Theuerdank«, der Fall. Dort erhielt der Unfallo später infolge einer Ver-

änderung im Grundplane des Werkes ein anderes Gesicht, durch einen schlechteren Zeichner gezeichnet,

neu eingepasst.l Das Bild hatte genau dem Gedanken zu entsprechen.

Dieses literarische Verhältnis zur Kunst bestimmte auch die Auswahl der Künstler. Dürer hatte

die wunderbarsten Proben seines Genius geliefert, Werke in Oel, Tempera und Fresco für den Kur-

fürsten von Sachsen gearbeitet, selbst dem eifersüchtigen Italien Anerkennung abgerungen. Maximilian

trat, abgesehen von dem wohl auf

Rechnung Waidensteins zu setzen-

den Illustrationen zu den Offen-

barungen der heiligen Brigitta, nicht

eher mit ihm in Verbindung, als es

galt, die hieroglyphischen Allego-

rien der Ehrenpforte für den Holz-

schnitt zu zeichnen. Dieser spielend

schaffende Künstler versprach dem

Kaiser am besten, hier seine Ge-

danken in die Bildersprache zu über-

setzen. Die Freude, sein geistiges

Ich so trefflich wiedergegeben zu

sehen, wurde das innere Band zwi-

schen Maximilian und Dürer. Dieser

Annäherungsweg erklärt auch, dass

oft minderwerthige Künstler heran-

gezogen wurden, wenn sie nur die

Gegenstände im Sinne des Autors

gaben. Man denke nur z. B. an die Zeichner der ersten Entwürfe zu den Heiligen seines Geschlechtes,

ja selbst der Miniaturen zum »Freydal«, dem Turnierbuch. Genauigkeit und Costümtreue wurden er-

fordert; daher leistete der Hofschneider Martin Trümmer als Zeichner besondere Dienste. Je eiliger ein

Werk hergestellt werden sollte, desto weniger wurde Bedenken getragen, bedeutendere Künstler mit

geringeren abwechseln zu lassen. Das beweisen z. B. die steifen Holzschnitte des Leonhard Beck im

Triumphzug neben Burgkmair, die hölzernen Darstellungen Hans Springinklees in der Ehrenpforte neben

Dürer. Wenn bei alledem die Holzschnitte nur selten ganz unfähige Künstler aufweisen, so ist dies

mehr ein Zeichen der ausserordentlichen Blüthe, welcher sich diese Kunst beim Beginn der kaiserlichen

Publicationen bereits erfreute. Fast alle Künstler, welche damals für den Holzschnitt zeichneten, waren

vortrefflich in ihrer Art, vollends diejenigen, zu welchen dieRäthe und Capläne des Kaisers Beziehungen

hatten. Darauf gründet sich das künstlerisch höhere Niveau, in welchem oft die Holzschnitte zum Minia-

turentwurfe stehen. In dem Künstler wurde zunächst der Illustrator und Holzschnittzeichner gesucht.

Holbein der Aeltere und Mathias Grünwald, diese grossen Coloristen, waren solche nicht und blieben

daher ohne Aufträge. Hierzu kam, dass sie nicht Schützlinge der kaiserlichen Hofhumanisten gewesen

zu sein scheinen. Gerade diese, unter ihnen Peutinger in Augsburg, Pirkheimer in Nürnberg, vor Allem

der Hofhistoriograph Stabius als Bindeglied zwischen diesen beiden Städten und dem kaiserlichen Hof-

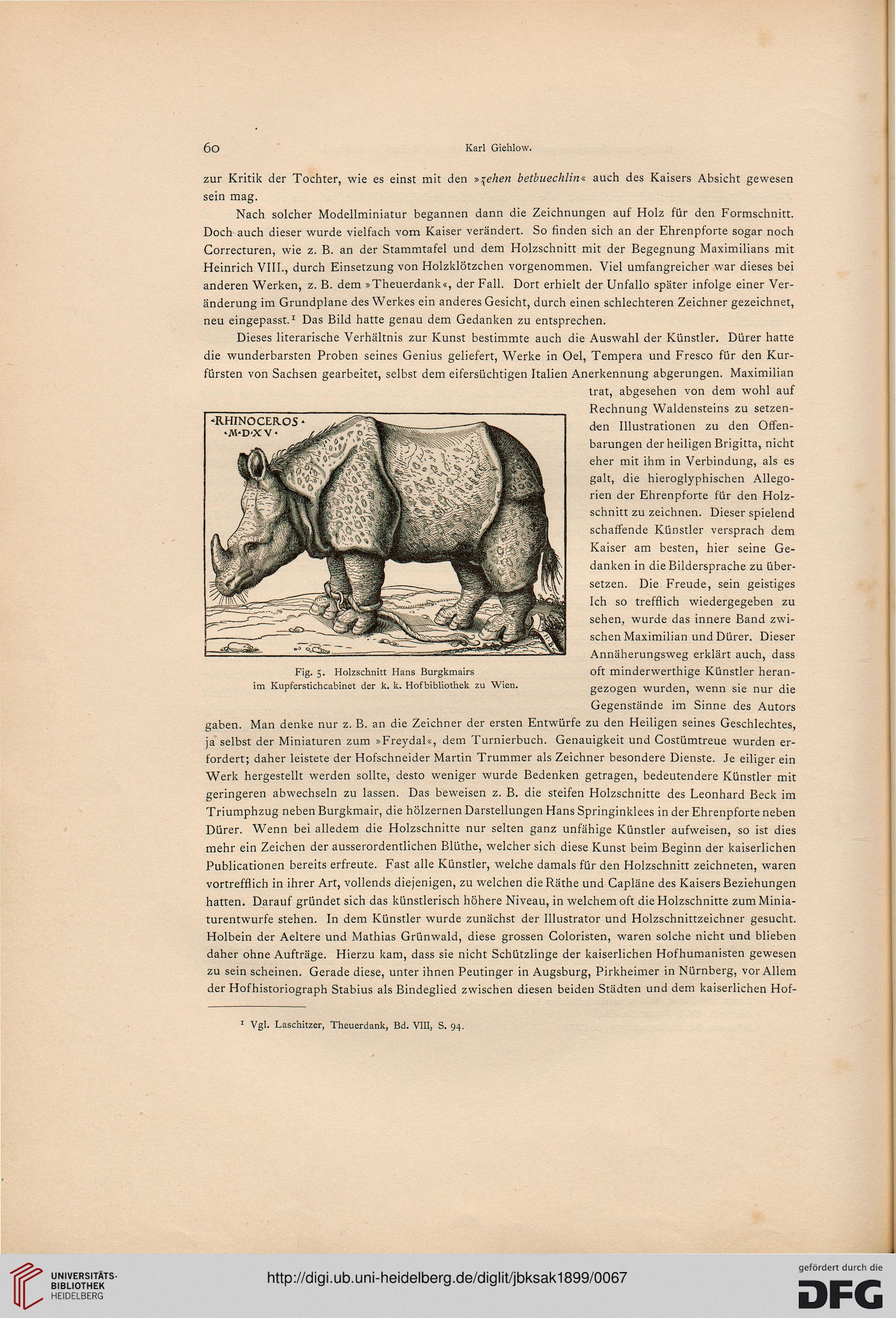

Fig. ;. Holzschnitt Hans Burgkmairs

im Kupferstichcabinet der k. k. Hof bibliothek zu Wien.

1 Vgl. Laschitzer, Theuerdank, Bd. VIII, S. 94.

Karl Giehlow.

zur Kritik der Tochter, wie es einst mit den »%ehen betbuechlin«. auch des Kaisers Absicht gewesen

sein mag.

Nach solcher Modellminiatur begannen dann die Zeichnungen auf Holz für den Formschnitt.

Doch auch dieser wurde vielfach vom Kaiser verändert. So finden sich an der Ehrenpforte sogar noch

Correcturen, wie z. B. an der Stammtafel und dem Holzschnitt mit der Begegnung Maximilians mit

Heinrich VIII., durch Einsetzung von Holzklötzchen vorgenommen. Viel umfangreicher war dieses bei

anderen Werken, z. B. dem »Theuerdank«, der Fall. Dort erhielt der Unfallo später infolge einer Ver-

änderung im Grundplane des Werkes ein anderes Gesicht, durch einen schlechteren Zeichner gezeichnet,

neu eingepasst.l Das Bild hatte genau dem Gedanken zu entsprechen.

Dieses literarische Verhältnis zur Kunst bestimmte auch die Auswahl der Künstler. Dürer hatte

die wunderbarsten Proben seines Genius geliefert, Werke in Oel, Tempera und Fresco für den Kur-

fürsten von Sachsen gearbeitet, selbst dem eifersüchtigen Italien Anerkennung abgerungen. Maximilian

trat, abgesehen von dem wohl auf

Rechnung Waidensteins zu setzen-

den Illustrationen zu den Offen-

barungen der heiligen Brigitta, nicht

eher mit ihm in Verbindung, als es

galt, die hieroglyphischen Allego-

rien der Ehrenpforte für den Holz-

schnitt zu zeichnen. Dieser spielend

schaffende Künstler versprach dem

Kaiser am besten, hier seine Ge-

danken in die Bildersprache zu über-

setzen. Die Freude, sein geistiges

Ich so trefflich wiedergegeben zu

sehen, wurde das innere Band zwi-

schen Maximilian und Dürer. Dieser

Annäherungsweg erklärt auch, dass

oft minderwerthige Künstler heran-

gezogen wurden, wenn sie nur die

Gegenstände im Sinne des Autors

gaben. Man denke nur z. B. an die Zeichner der ersten Entwürfe zu den Heiligen seines Geschlechtes,

ja selbst der Miniaturen zum »Freydal«, dem Turnierbuch. Genauigkeit und Costümtreue wurden er-

fordert; daher leistete der Hofschneider Martin Trümmer als Zeichner besondere Dienste. Je eiliger ein

Werk hergestellt werden sollte, desto weniger wurde Bedenken getragen, bedeutendere Künstler mit

geringeren abwechseln zu lassen. Das beweisen z. B. die steifen Holzschnitte des Leonhard Beck im

Triumphzug neben Burgkmair, die hölzernen Darstellungen Hans Springinklees in der Ehrenpforte neben

Dürer. Wenn bei alledem die Holzschnitte nur selten ganz unfähige Künstler aufweisen, so ist dies

mehr ein Zeichen der ausserordentlichen Blüthe, welcher sich diese Kunst beim Beginn der kaiserlichen

Publicationen bereits erfreute. Fast alle Künstler, welche damals für den Holzschnitt zeichneten, waren

vortrefflich in ihrer Art, vollends diejenigen, zu welchen dieRäthe und Capläne des Kaisers Beziehungen

hatten. Darauf gründet sich das künstlerisch höhere Niveau, in welchem oft die Holzschnitte zum Minia-

turentwurfe stehen. In dem Künstler wurde zunächst der Illustrator und Holzschnittzeichner gesucht.

Holbein der Aeltere und Mathias Grünwald, diese grossen Coloristen, waren solche nicht und blieben

daher ohne Aufträge. Hierzu kam, dass sie nicht Schützlinge der kaiserlichen Hofhumanisten gewesen

zu sein scheinen. Gerade diese, unter ihnen Peutinger in Augsburg, Pirkheimer in Nürnberg, vor Allem

der Hofhistoriograph Stabius als Bindeglied zwischen diesen beiden Städten und dem kaiserlichen Hof-

Fig. ;. Holzschnitt Hans Burgkmairs

im Kupferstichcabinet der k. k. Hof bibliothek zu Wien.

1 Vgl. Laschitzer, Theuerdank, Bd. VIII, S. 94.