Beiträge zur Entstehungsgeschichte des Gebetbuches Kaisers Maximilian I.

73

richten über einen directen Verkehr des Letzteren mit Baidung, obwohl dessen Verwandtschaft mit

Professoren, kaiserlichen Räthen und Leibärzten es nahelegen könnte; dafür lebte in Freiburg der

mehrerwähnte Historiograph Maximilians Dr. Mennel alias Manlius.1 Die vielfachen Correspondenzen

Peutingers in genealogischen Fragen bedingen auch einen Briefwechsel mit dem Schöpfer des Geburts-

spiegels. An ihn mag daher dieses Brieffragment gerichtet gewesen sein, mit

dessen Reinschrift die drei Lagen nebst Muster und Anweisung zur Aushändigung

an Baidung, vielleicht neben anderen genealogischen Aufträgen für Manlius selbst,

nach Freiburg gelangten. Nicht wurde dabei vergessen, des Kaisers und seines

Interesses für die Arbeit Dürers zu erwähnen, wie wohl im Zusammenhang die

Worte »der mein herr«. zu deuten wären. Das Brieffragment, soweit überliefert,

bestätigt also die Beobachtung, dass die Künstler nacheinander, wahrscheinlich

Baidung erst nach Dürer, ihre Antheile am Gebetbuch überwiesen erhielten.

Es fragt sich jetzt, wann diese mehrfachen Vertheilungen der Bogen statt-

gefunden haben. Diese chronologische Einreihung erleichtert der bereits erwähnte

Brief Albrecht Dürers an den Rathsherrn Christoph Kress, welcher als Gesandter

Nürnbergs am Wiener Congress im Sommer 1515 theilnahm. Den genaueren

Zeitpunkt gibt die von alter Hand nachträglich zugefügte Datirung dieses im

Concept erhaltenen, jetzt dem Berliner Kupferstichcabinet gehörigen Schreibens

auf den 3o. Juli 1515.2 Vorher muss Dürer schon seinen Antheil abgeliefert haben. Denn der Schluss

dieses Schriftstückes: »Item wisst auch, dass ich kaiserlich majestät ausserhalb des Triumphs sunst

viel mancherlei visirung gemacht habe« ist sicherlich auf Dürers Arbeit am Gebetbuch zu beziehen.3

Es entspricht dabei dem unvollendeten Zustande der Textunterlage ebenso wie der nicht abgeschlossenen

Fig. 8.

Arion Niello (D. 357)

im British Museum.

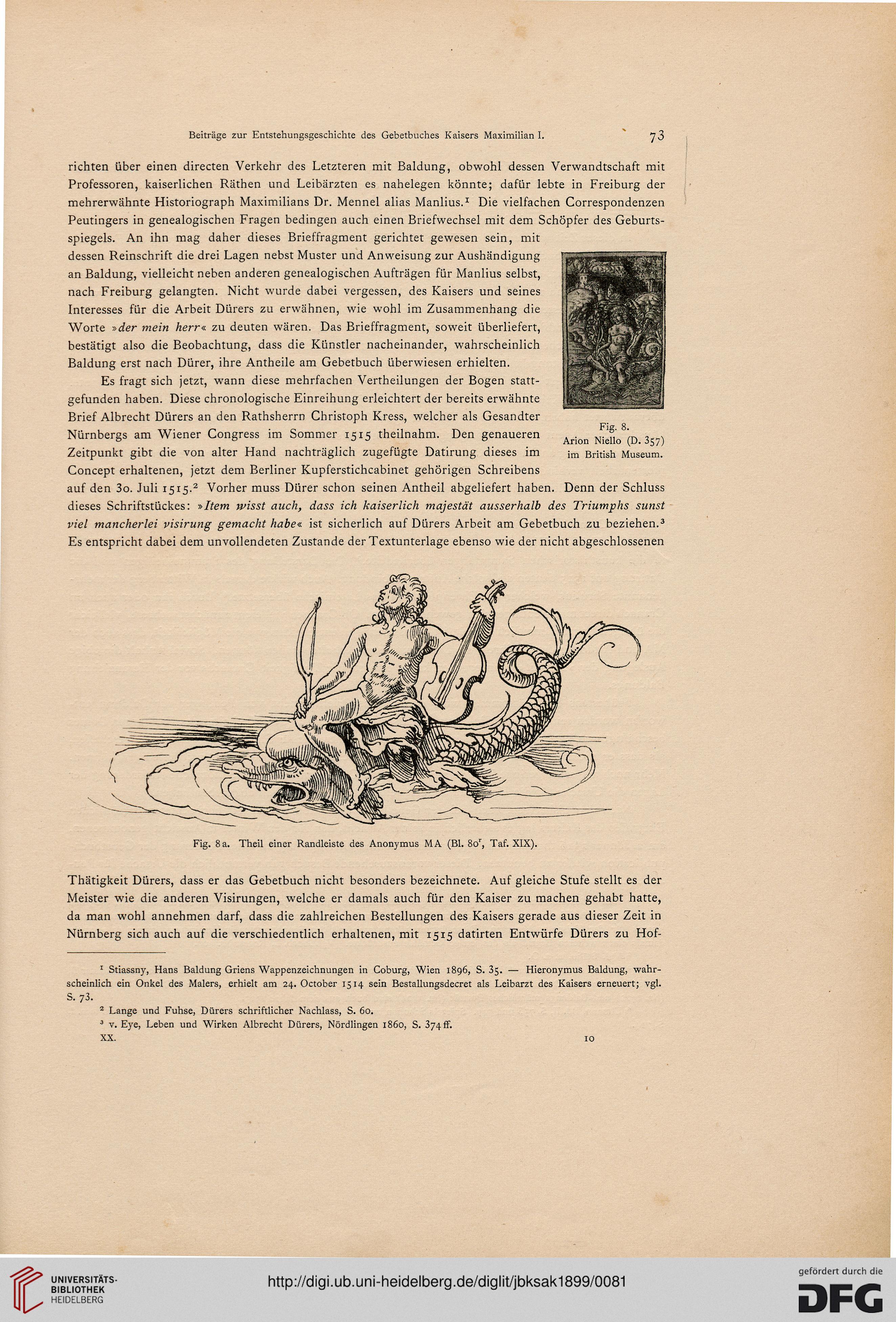

Fig. 8 a. Theil einer Randleiste des Anonymus MA (Bl. 8or, Taf. XIX).

Thätigkeit Dürers, dass er das Gebetbuch nicht besonders bezeichnete. Auf gleiche Stufe stellt es der

Meister wie die anderen Visirungen, welche er damals auch für den Kaiser zu machen gehabt hatte,

da man wohl annehmen darf, dass die zahlreichen Bestellungen des Kaisers gerade aus dieser Zeit in

Nürnberg sich auch auf die verschiedentlich erhaltenen, mit 1515 datirten Entwürfe Dürers zu Hof-

1 Stiassny, Hans Baidung Griens Wappenzeichnungen in Coburg, Wien 1896, S. 35. — Hieronymus Baidung, wahr-

scheinlich ein Onkel des Malers, erhielt am 24. October 1514 sein Bestallungsdecret als Leibarzt des Kaisers erneuert; vgl.

S. 73.

2 Lange und Fuhse, Dürers schriftlicher Nachlass, S. 60.

3 v. Eye, Leben und Wirken Albrecht Dürers, Nördlingen 1860, S. 374 ff.

XX. 10

73

richten über einen directen Verkehr des Letzteren mit Baidung, obwohl dessen Verwandtschaft mit

Professoren, kaiserlichen Räthen und Leibärzten es nahelegen könnte; dafür lebte in Freiburg der

mehrerwähnte Historiograph Maximilians Dr. Mennel alias Manlius.1 Die vielfachen Correspondenzen

Peutingers in genealogischen Fragen bedingen auch einen Briefwechsel mit dem Schöpfer des Geburts-

spiegels. An ihn mag daher dieses Brieffragment gerichtet gewesen sein, mit

dessen Reinschrift die drei Lagen nebst Muster und Anweisung zur Aushändigung

an Baidung, vielleicht neben anderen genealogischen Aufträgen für Manlius selbst,

nach Freiburg gelangten. Nicht wurde dabei vergessen, des Kaisers und seines

Interesses für die Arbeit Dürers zu erwähnen, wie wohl im Zusammenhang die

Worte »der mein herr«. zu deuten wären. Das Brieffragment, soweit überliefert,

bestätigt also die Beobachtung, dass die Künstler nacheinander, wahrscheinlich

Baidung erst nach Dürer, ihre Antheile am Gebetbuch überwiesen erhielten.

Es fragt sich jetzt, wann diese mehrfachen Vertheilungen der Bogen statt-

gefunden haben. Diese chronologische Einreihung erleichtert der bereits erwähnte

Brief Albrecht Dürers an den Rathsherrn Christoph Kress, welcher als Gesandter

Nürnbergs am Wiener Congress im Sommer 1515 theilnahm. Den genaueren

Zeitpunkt gibt die von alter Hand nachträglich zugefügte Datirung dieses im

Concept erhaltenen, jetzt dem Berliner Kupferstichcabinet gehörigen Schreibens

auf den 3o. Juli 1515.2 Vorher muss Dürer schon seinen Antheil abgeliefert haben. Denn der Schluss

dieses Schriftstückes: »Item wisst auch, dass ich kaiserlich majestät ausserhalb des Triumphs sunst

viel mancherlei visirung gemacht habe« ist sicherlich auf Dürers Arbeit am Gebetbuch zu beziehen.3

Es entspricht dabei dem unvollendeten Zustande der Textunterlage ebenso wie der nicht abgeschlossenen

Fig. 8.

Arion Niello (D. 357)

im British Museum.

Fig. 8 a. Theil einer Randleiste des Anonymus MA (Bl. 8or, Taf. XIX).

Thätigkeit Dürers, dass er das Gebetbuch nicht besonders bezeichnete. Auf gleiche Stufe stellt es der

Meister wie die anderen Visirungen, welche er damals auch für den Kaiser zu machen gehabt hatte,

da man wohl annehmen darf, dass die zahlreichen Bestellungen des Kaisers gerade aus dieser Zeit in

Nürnberg sich auch auf die verschiedentlich erhaltenen, mit 1515 datirten Entwürfe Dürers zu Hof-

1 Stiassny, Hans Baidung Griens Wappenzeichnungen in Coburg, Wien 1896, S. 35. — Hieronymus Baidung, wahr-

scheinlich ein Onkel des Malers, erhielt am 24. October 1514 sein Bestallungsdecret als Leibarzt des Kaisers erneuert; vgl.

S. 73.

2 Lange und Fuhse, Dürers schriftlicher Nachlass, S. 60.

3 v. Eye, Leben und Wirken Albrecht Dürers, Nördlingen 1860, S. 374 ff.

XX. 10