Beiträge zur Entstehungsgeschichte des Gebetbuches Kaisers Maximilian I.

77

baues.1 Die Randzeichnungen des M A in ihrer bestimmten und dabei flüssigen Art verrathen noch

mehr ihre Geeignetheit zur Vervielfältigung. Wenn sich irgendwo die räthselhafte Persönlichkeit des

Anonymus verstecken kann, so in dem Peutinger bekannten und für ihn rasch zugänglichen Kreise von

Holzschnittzeichnern.

Im Grossen und Ganzen betrachtet, sind also die Randzeichnungen nicht viel weiter gediehen

als der Druck, der Text und überhaupt die Verwirklichung des Zweckes dieser grossgedachten Publi-

cation. Diese sich überall bestätigende Unfertigkeit der ganzen Gebet-

buchausgabe ist fest im Auge zu behalten, gilt es die Buntfarbigkeit der

Randzeichnungen zu erklären. Gerade in ihr wurde ein Hauptargument

für die ausschliessliche Bestimmung der Randzeichnungen zum höchst-

persönlichen Gebrauch des Kaisers erblickt. Wozu hätte Dürer die

Zeichnungen in verschiedener Farbe gehalten, wenn die endgiltige Aus-

führung auf die Farbe verzichten sollte? In dieser Frage fasst Anton

Springer den Haupteinwand zusammen.2 Ob sie auch jetzt noch ge-

stellt würde, sei hier nicht erörtert. Nach den vorherigen Ausführungen

möchte bereits die Erklärung genügend erscheinen, dass es Dürers

künstlerischem Sinn nicht behagte, das überwiegende Schwarz des Druckes durch schwärzliche Farbe

der Entwürfe noch eintöniger zu machen.

Das Grün, Rosa und Violett gehört aber zu den Hauptfarben der Dürer'schen Palette. Zusammen

verbunden weisen sie zahlreiche Zeichnungen auf, welche in der Dürerwerkstatt entstanden. Besonders

Fig. 9.

Herkules oder Simson, Niello

(D. 9) im British Museum.

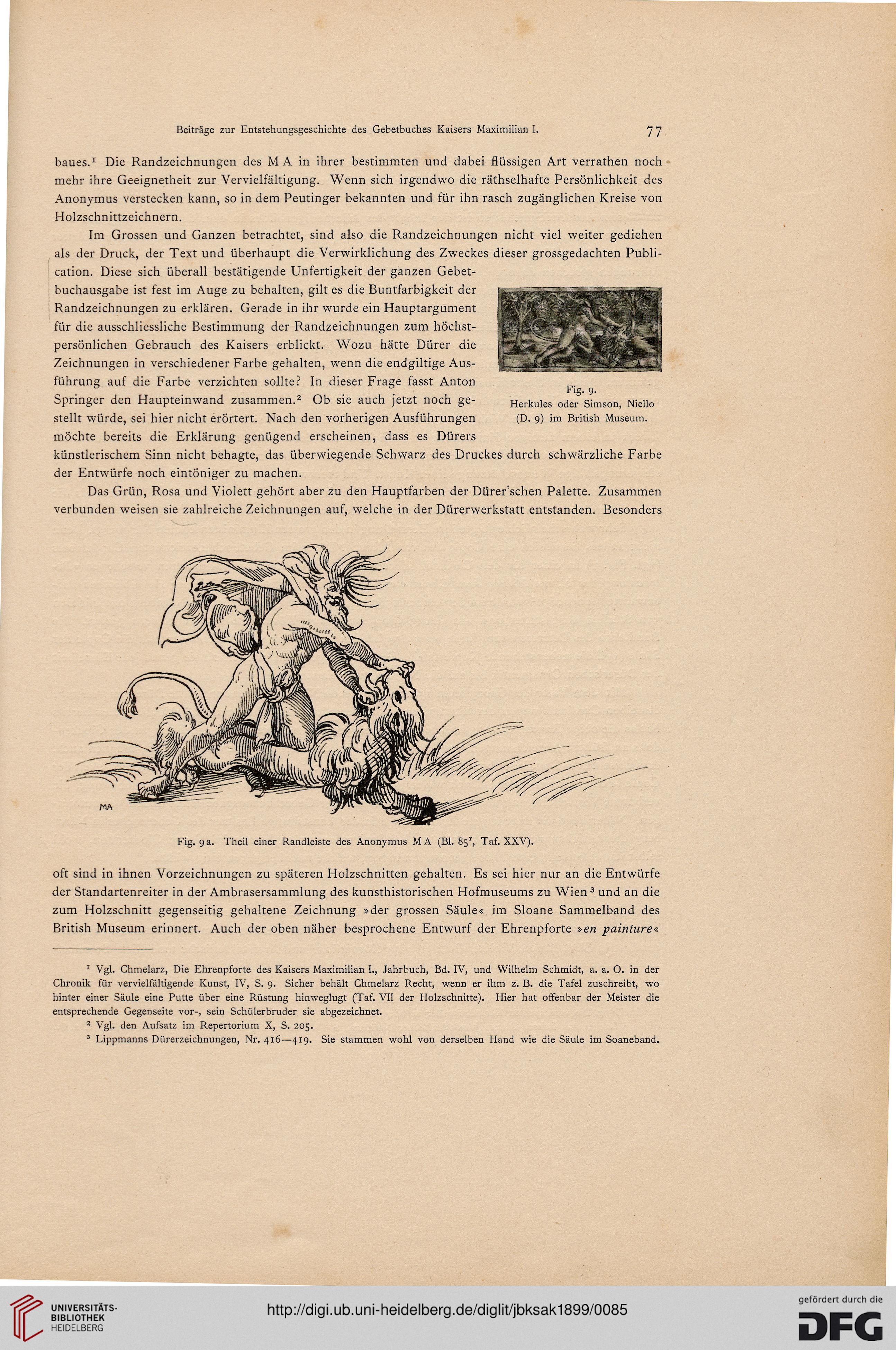

Fig. 9 a. Theil einer Randleiste des Anonymus M A (Bl. S$T, Taf. XXV).

oft sind in ihnen Vorzeichnungen zu späteren Holzschnitten gehalten. Es sei hier nur an die Entwürfe

der Standartenreiter in der Ambrasersammlung des kunsthistorischen Hofmuseums zu Wien3 und an die

zum Holzschnitt gegenseitig gehaltene Zeichnung »der grossen Säule« im Sloane Sammelband des

British Museum erinnert. Auch der oben näher besprochene Entwurf der Ehrenpforte »en painture«

1 Vgl. Chmelarz, Die Ehrenpforte des Kaisers Maximilian I., Jahrbuch, Bd. IV, und Wilhelm Schmidt, a. a. O. in der

Chronik für vervielfältigende Kunst, IV, S. 9. Sicher behält Chmelarz Recht, wenn er ihm z. B. die Tafel zuschreibt, wo

hinter einer Säule eine Putte über eine Rüstung hinweglugt (Taf. VII der Holzschnitte). Hier hat offenbar der Meister die

entsprechende Gegenseite vor-, sein Schülerbruder sie abgezeichnet.

2 Vgl. den Aufsatz im Repertorium X, S. 205.

3 Lippmanns Dürerzeichnungen, Nr. 416—419. Sie stammen wohl von derselben Hand wie die Säule im Soaneband.

77

baues.1 Die Randzeichnungen des M A in ihrer bestimmten und dabei flüssigen Art verrathen noch

mehr ihre Geeignetheit zur Vervielfältigung. Wenn sich irgendwo die räthselhafte Persönlichkeit des

Anonymus verstecken kann, so in dem Peutinger bekannten und für ihn rasch zugänglichen Kreise von

Holzschnittzeichnern.

Im Grossen und Ganzen betrachtet, sind also die Randzeichnungen nicht viel weiter gediehen

als der Druck, der Text und überhaupt die Verwirklichung des Zweckes dieser grossgedachten Publi-

cation. Diese sich überall bestätigende Unfertigkeit der ganzen Gebet-

buchausgabe ist fest im Auge zu behalten, gilt es die Buntfarbigkeit der

Randzeichnungen zu erklären. Gerade in ihr wurde ein Hauptargument

für die ausschliessliche Bestimmung der Randzeichnungen zum höchst-

persönlichen Gebrauch des Kaisers erblickt. Wozu hätte Dürer die

Zeichnungen in verschiedener Farbe gehalten, wenn die endgiltige Aus-

führung auf die Farbe verzichten sollte? In dieser Frage fasst Anton

Springer den Haupteinwand zusammen.2 Ob sie auch jetzt noch ge-

stellt würde, sei hier nicht erörtert. Nach den vorherigen Ausführungen

möchte bereits die Erklärung genügend erscheinen, dass es Dürers

künstlerischem Sinn nicht behagte, das überwiegende Schwarz des Druckes durch schwärzliche Farbe

der Entwürfe noch eintöniger zu machen.

Das Grün, Rosa und Violett gehört aber zu den Hauptfarben der Dürer'schen Palette. Zusammen

verbunden weisen sie zahlreiche Zeichnungen auf, welche in der Dürerwerkstatt entstanden. Besonders

Fig. 9.

Herkules oder Simson, Niello

(D. 9) im British Museum.

Fig. 9 a. Theil einer Randleiste des Anonymus M A (Bl. S$T, Taf. XXV).

oft sind in ihnen Vorzeichnungen zu späteren Holzschnitten gehalten. Es sei hier nur an die Entwürfe

der Standartenreiter in der Ambrasersammlung des kunsthistorischen Hofmuseums zu Wien3 und an die

zum Holzschnitt gegenseitig gehaltene Zeichnung »der grossen Säule« im Sloane Sammelband des

British Museum erinnert. Auch der oben näher besprochene Entwurf der Ehrenpforte »en painture«

1 Vgl. Chmelarz, Die Ehrenpforte des Kaisers Maximilian I., Jahrbuch, Bd. IV, und Wilhelm Schmidt, a. a. O. in der

Chronik für vervielfältigende Kunst, IV, S. 9. Sicher behält Chmelarz Recht, wenn er ihm z. B. die Tafel zuschreibt, wo

hinter einer Säule eine Putte über eine Rüstung hinweglugt (Taf. VII der Holzschnitte). Hier hat offenbar der Meister die

entsprechende Gegenseite vor-, sein Schülerbruder sie abgezeichnet.

2 Vgl. den Aufsatz im Repertorium X, S. 205.

3 Lippmanns Dürerzeichnungen, Nr. 416—419. Sie stammen wohl von derselben Hand wie die Säule im Soaneband.