Beiträge zur Entstehungsgeschichte des Gebetbuches Kaisers Maximilian I.

97

Malerschule. Peutinger gab dieser Bewegung ihr historisches Localrecht durch seine archäologische

Erforschung des Heimatlandes. So deutet auch die stilkritische Untersuchung der MA-Blätter auf

denselben Ort, wohin schon der Gang der Lagenvertheilung die Fährte spüren Hess.

Im Kreise der mit Peutinger bekannten Augsburger Künstler ist

der Zeichner der MA-Blätter zu suchen. Unter den erhalten geblie-

benen Federzeichnungen dieser Meister nimmt das Werk des Jörg

Breu einen besonderen Raum ein. Dieser Augsburger hat durch

Dörnhöffer eine neue Beleuchtung mit dem Nachweise seiner Bezie-

hungen zu Kaiser Max und Peutinger erfahren.1 Mit ebenso scharf-

sinnigen wie überzeugenden Gründen ist jetzt nachgewiesen, dass

der im Münchener Kupferstichcabinet aufbewahrte Cyklus von Feder-

zeichnungen mit Darstellungen von Krie-

gen und Jagden Maximilian I. im Auftrage

des Kaisers von Jörg Breu als Entwurf für

Glasfenster im Thurme des Jagdschlosses

Lermos 1516 gezeichnet wurde. Eine Be-

theiligung Peutingers bei der Darstellung

der kriegerischen Ereignisse durch Wink

und Rath ist um so eher anzunehmen, als

er in demselben Jahre für die neu geplanten

Rathhausbilder ein Programm der dem

kaiserlichen Geschlechte gewidmeten Dar-

stellungen ausgearbeitet und Maximilian

zur Genehmigung unterbreitet hatte. Diese

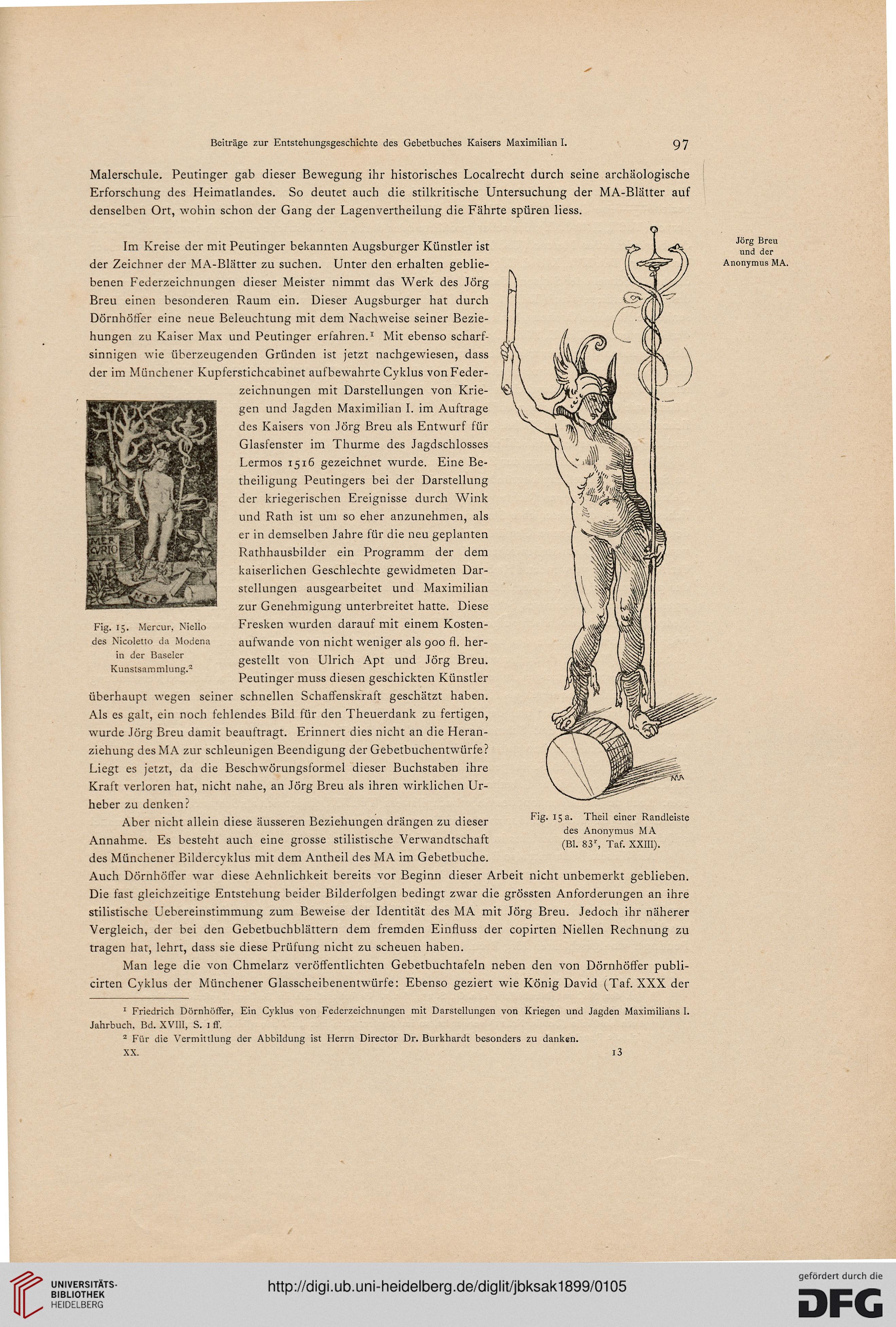

Fig. 15. Mercur, Niello

des Nicoletto da Modena

in der Baseler

Kunstsammlung.2

Jörg Breu

und der

Anonymus MA.

Fresken wurden darauf mit einem Kosten-

aufwande von nicht weniger als 900 fl. her-

gestellt von Ulrich Apt und Jörg Breu.

Peutinger muss diesen geschickten Künstler

überhaupt wegen seiner schnellen Schaffenskraft geschätzt haben.

Als es galt, ein noch fehlendes Bild für den Theuerdank zu fertigen,

wurde Jörg Breu damit beauftragt. Erinnert dies nicht an die Heran-

ziehung desMA zur schleunigen Beendigung der Gebetbuchentwürfe?

Liegt es jetzt, da die Beschwörungsformel dieser Buchstaben ihre

Kraft verloren hat, nicht nahe, an Jörg Breu als ihren wirklichen Ur-

heber zu denken?

Aber nicht allein diese äusseren Beziehungen drängen zu dieser

Annahme. Es besteht auch eine grosse stilistische Verwandtschaft

des Münchener Bildercyklus mit dem Antheil des MA im Gebetbuche.

Auch Dörnhöffer war diese Aehnlichkeit bereits vor Beginn dieser Arbeit nicht unbemerkt geblieben.

Die fast gleichzeitige Entstehung beider Bilderfolgen bedingt zwar die grössten Anforderungen an ihre

stilistische Uebereinstimmung zum Beweise der Identität des MA mit Jörg Breu. Jedoch ihr näherer

Vergleich, der bei den Gebetbuchblättern dem fremden Einfluss der copirten Niellen Rechnung zu

tragen hat, lehrt, dass sie diese Prüfung nicht zu scheuen haben.

Man lege die von Chmelarz veröffentlichten Gebetbuchtafeln neben den von Dörnhöffer publi-

cirten Cyklus der Münchener Glasscheibenentwürfe: Ebenso geziert wie König David (Taf. XXX der

Fig. 15 a. Theil einer Randleiste

des Anonymus MA

(Bl. 831', Taf. XXIII).

1 Friedrich Dörnhöffer, Ein Cyklus von Federzeichnungen mit Darstellungen von Kriegen und Jagden Maximilians I.

Jahrbuch, Bd. XVIII, S. 1 ff'.

2 Für die Vermittlung der Abbildung ist Herrn Director Dr. Burkhardt besonders zu danken.

XX. 13

97

Malerschule. Peutinger gab dieser Bewegung ihr historisches Localrecht durch seine archäologische

Erforschung des Heimatlandes. So deutet auch die stilkritische Untersuchung der MA-Blätter auf

denselben Ort, wohin schon der Gang der Lagenvertheilung die Fährte spüren Hess.

Im Kreise der mit Peutinger bekannten Augsburger Künstler ist

der Zeichner der MA-Blätter zu suchen. Unter den erhalten geblie-

benen Federzeichnungen dieser Meister nimmt das Werk des Jörg

Breu einen besonderen Raum ein. Dieser Augsburger hat durch

Dörnhöffer eine neue Beleuchtung mit dem Nachweise seiner Bezie-

hungen zu Kaiser Max und Peutinger erfahren.1 Mit ebenso scharf-

sinnigen wie überzeugenden Gründen ist jetzt nachgewiesen, dass

der im Münchener Kupferstichcabinet aufbewahrte Cyklus von Feder-

zeichnungen mit Darstellungen von Krie-

gen und Jagden Maximilian I. im Auftrage

des Kaisers von Jörg Breu als Entwurf für

Glasfenster im Thurme des Jagdschlosses

Lermos 1516 gezeichnet wurde. Eine Be-

theiligung Peutingers bei der Darstellung

der kriegerischen Ereignisse durch Wink

und Rath ist um so eher anzunehmen, als

er in demselben Jahre für die neu geplanten

Rathhausbilder ein Programm der dem

kaiserlichen Geschlechte gewidmeten Dar-

stellungen ausgearbeitet und Maximilian

zur Genehmigung unterbreitet hatte. Diese

Fig. 15. Mercur, Niello

des Nicoletto da Modena

in der Baseler

Kunstsammlung.2

Jörg Breu

und der

Anonymus MA.

Fresken wurden darauf mit einem Kosten-

aufwande von nicht weniger als 900 fl. her-

gestellt von Ulrich Apt und Jörg Breu.

Peutinger muss diesen geschickten Künstler

überhaupt wegen seiner schnellen Schaffenskraft geschätzt haben.

Als es galt, ein noch fehlendes Bild für den Theuerdank zu fertigen,

wurde Jörg Breu damit beauftragt. Erinnert dies nicht an die Heran-

ziehung desMA zur schleunigen Beendigung der Gebetbuchentwürfe?

Liegt es jetzt, da die Beschwörungsformel dieser Buchstaben ihre

Kraft verloren hat, nicht nahe, an Jörg Breu als ihren wirklichen Ur-

heber zu denken?

Aber nicht allein diese äusseren Beziehungen drängen zu dieser

Annahme. Es besteht auch eine grosse stilistische Verwandtschaft

des Münchener Bildercyklus mit dem Antheil des MA im Gebetbuche.

Auch Dörnhöffer war diese Aehnlichkeit bereits vor Beginn dieser Arbeit nicht unbemerkt geblieben.

Die fast gleichzeitige Entstehung beider Bilderfolgen bedingt zwar die grössten Anforderungen an ihre

stilistische Uebereinstimmung zum Beweise der Identität des MA mit Jörg Breu. Jedoch ihr näherer

Vergleich, der bei den Gebetbuchblättern dem fremden Einfluss der copirten Niellen Rechnung zu

tragen hat, lehrt, dass sie diese Prüfung nicht zu scheuen haben.

Man lege die von Chmelarz veröffentlichten Gebetbuchtafeln neben den von Dörnhöffer publi-

cirten Cyklus der Münchener Glasscheibenentwürfe: Ebenso geziert wie König David (Taf. XXX der

Fig. 15 a. Theil einer Randleiste

des Anonymus MA

(Bl. 831', Taf. XXIII).

1 Friedrich Dörnhöffer, Ein Cyklus von Federzeichnungen mit Darstellungen von Kriegen und Jagden Maximilians I.

Jahrbuch, Bd. XVIII, S. 1 ff'.

2 Für die Vermittlung der Abbildung ist Herrn Director Dr. Burkhardt besonders zu danken.

XX. 13