172

Heinrich Modern.

einer Ordnungszahl und das »Item« zum Ausdrucke bringt.1 In der Zimmern'schen Chronik wird »Urspergensis«

als Quelle citirt. Unter den Quellenwerken sind auch gedruckte Werke.

59. Textus evangelii Luce cum annotationibus auf pergament J geschrieben.

Tab. codd. 1274, Ambras 15, alte Bezeichnung: Theol. 351.

Pergament, XIII. Jahrhundert, 56 Blätter, 267 X 170 Mm., mit vielfarbigen Initialen.

Evangelium Marci cum glossa et vita sancti Marci, quae tribuitur sancto Hieronymo.

Sieben Quaternen, die Lagen fortlaufend mit I—VI bezeichnet, keine Reclamanten. Auf feinem Pergament

sorgfältig, zierlich und deutlich geschrieben. Eine Columne zu sechzehn Zeilen, von zwei Columnen Glosse

begleitet. Die Distanz zwischen den Zeilen

ist behufs Aufnahme von Interlinearglossen

sehr gross (circa 8 Mm.). Auf fol. 1 und 3

zwei grosse Initialen, die Buchstaben in Gold

mit grünen Einfassungen auf rothem und

blauem Grund mit mehrfarbigen Arabesken.

Auf den fol. 45', 55 und 56 drei kleinere, viel-

farbige Initialen.

Diese Handschrift kann nicht identisch

sein mit der Marcushandschrift, deren Bruch-

stück Erzherzog Ferdinand von Tirol gleich-

falls besass, die er als vom Evangelisten selbst

geschrieben ansah und zu deren Ergänzung

er die fehlenden drei Quinternen suchte

(Hirn, a. a. O. II, 441). Diese dürfte wohl iden-

tisch sein mit der in dem Ambraser Inventar

vom Jahre 1596 (Hofbibliothek, Handschrift

Nr. 8228, fol. 507') aufgeführten »Marcus Evan-

gelista, auf pirmens geschriben, gross 40«.

Obiges Marcusevangelium könnte nur mit

Kleinfolio bezeichnet werden; die Handschrift

ist vollständig und bestehtaus Quaternen.

Aus Ambras kam keine Lucashandschrift, über-

haupt kein einzelnes Evangelium ausser diesem

Marcusevangelium nach Wien, auf das mich

Herr Custos Dr. v. Göldlin aufmerksam machte.

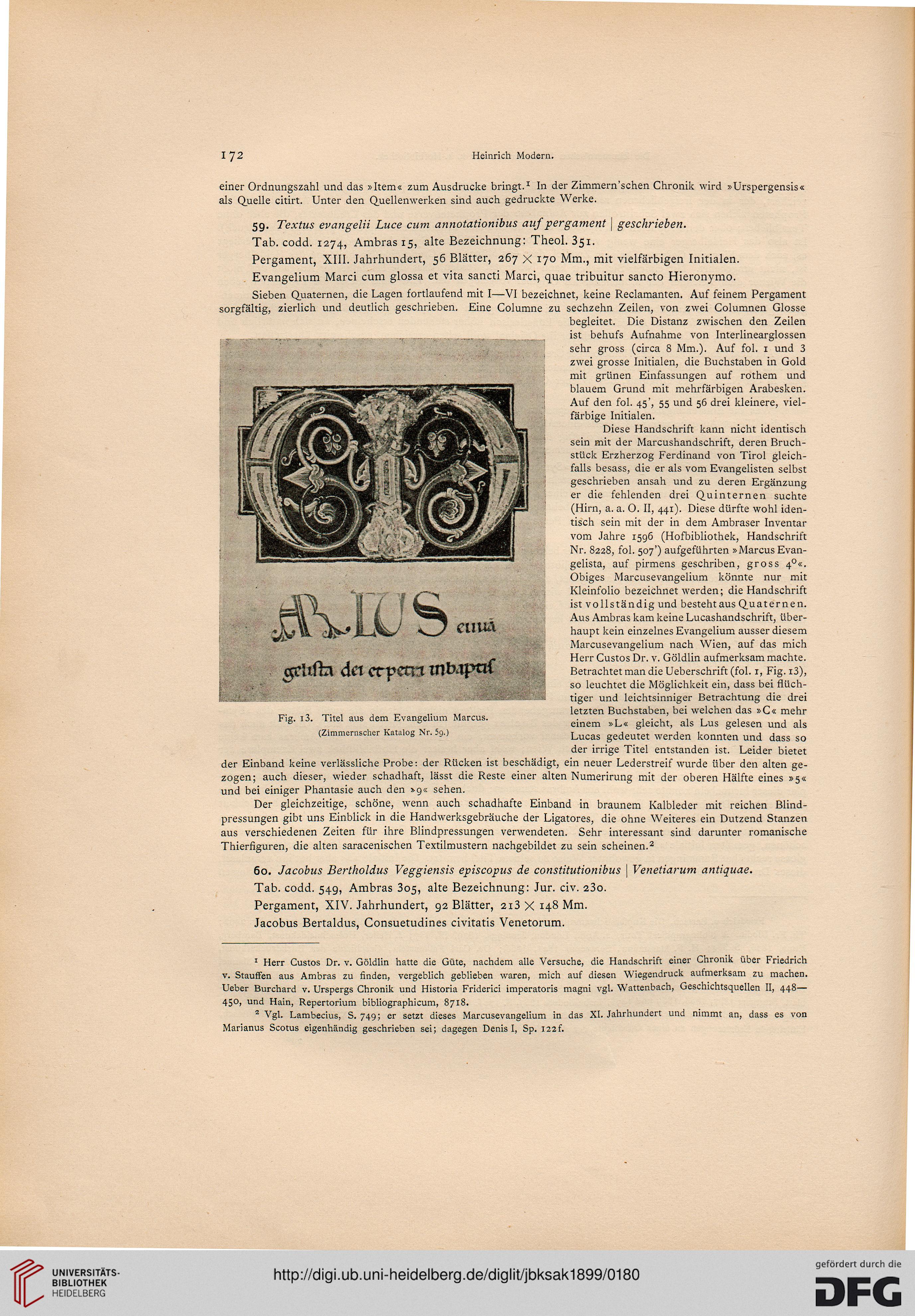

Betrachtet man die Ueberschrift (fol. 1, Fig. i3),

so leuchtet die Möglichkeit ein, dass bei flüch-

tiger und leichtsinniger Betrachtung die drei

letzten Buchstaben, bei welchen das »C« mehr

einem »L« gleicht, als Lus gelesen und als

Lucas gedeutet werden konnten und dass so

der irrige Titel entstanden ist. Leider bietet

der Einband keine verlässliche Probe: der Rücken ist beschädigt, ein neuer Lederstreif wurde über den alten ge-

zogen; auch dieser, wieder schadhaft, lässt die Reste einer alten Numerirung mit der oberen Hälfte eines »5«

und bei einiger Phantasie auch den »9« sehen.

Der gleichzeitige, schöne, wenn auch schadhafte Einband in braunem Kalbleder mit reichen Blind-

pressungen gibt uns Einblick in die Handwerksgebräuche der Ligatores, die ohne Weiteres ein Dutzend Stanzen

aus verschiedenen Zeiten für ihre Blindpressungen verwendeten. Sehr interessant sind darunter romanische

Thierfiguren, die alten saracenischen Textilmustern nachgebildet zu sein scheinen.2

60. Jacobus Bertholdus Veggiensis episcopus de constitutionibus | Venetiarum antiquae.

Tab. codd. 549, Ambras 305, alte Bezeichnung: Jur. civ. 23o.

Pergament, XIV. Jahrhundert, 92 Blätter, 2i3 X 148 Mm.

Jacobus Bertaldus, Consuetudines civitatis Venetorum.

CUUA

Fig. i3. Titel aus dem Evangelium Marcus.

(Zimmernscher Katalog Nr. 59.)

1 Herr Custos Dr. v. Göldlin hatte die Güte, nachdem alle Versuche, die Handschrift einer Chronik über Friedrich

v. Stauffen aus Ambras zu finden, vergeblich geblieben waren, mich auf diesen Wiegendruck aufmerksam zu machen.

Ueber Burchard v. Urspergs Chronik und Historia Friderici imperatoris magni vgl. Wattenbach, Geschichtsquellen II, 448—

450, und Hain, Repertorium bibliographicum, 8718.

2 Vgl. Lambecius, S. 749; er setzt dieses Marcusevangelium in das XI. Jahrhundert und nimmt an, dass es von

Marianus Scotus eigenhändig geschrieben sei; dagegen Denis I, Sp. 122f.

Heinrich Modern.

einer Ordnungszahl und das »Item« zum Ausdrucke bringt.1 In der Zimmern'schen Chronik wird »Urspergensis«

als Quelle citirt. Unter den Quellenwerken sind auch gedruckte Werke.

59. Textus evangelii Luce cum annotationibus auf pergament J geschrieben.

Tab. codd. 1274, Ambras 15, alte Bezeichnung: Theol. 351.

Pergament, XIII. Jahrhundert, 56 Blätter, 267 X 170 Mm., mit vielfarbigen Initialen.

Evangelium Marci cum glossa et vita sancti Marci, quae tribuitur sancto Hieronymo.

Sieben Quaternen, die Lagen fortlaufend mit I—VI bezeichnet, keine Reclamanten. Auf feinem Pergament

sorgfältig, zierlich und deutlich geschrieben. Eine Columne zu sechzehn Zeilen, von zwei Columnen Glosse

begleitet. Die Distanz zwischen den Zeilen

ist behufs Aufnahme von Interlinearglossen

sehr gross (circa 8 Mm.). Auf fol. 1 und 3

zwei grosse Initialen, die Buchstaben in Gold

mit grünen Einfassungen auf rothem und

blauem Grund mit mehrfarbigen Arabesken.

Auf den fol. 45', 55 und 56 drei kleinere, viel-

farbige Initialen.

Diese Handschrift kann nicht identisch

sein mit der Marcushandschrift, deren Bruch-

stück Erzherzog Ferdinand von Tirol gleich-

falls besass, die er als vom Evangelisten selbst

geschrieben ansah und zu deren Ergänzung

er die fehlenden drei Quinternen suchte

(Hirn, a. a. O. II, 441). Diese dürfte wohl iden-

tisch sein mit der in dem Ambraser Inventar

vom Jahre 1596 (Hofbibliothek, Handschrift

Nr. 8228, fol. 507') aufgeführten »Marcus Evan-

gelista, auf pirmens geschriben, gross 40«.

Obiges Marcusevangelium könnte nur mit

Kleinfolio bezeichnet werden; die Handschrift

ist vollständig und bestehtaus Quaternen.

Aus Ambras kam keine Lucashandschrift, über-

haupt kein einzelnes Evangelium ausser diesem

Marcusevangelium nach Wien, auf das mich

Herr Custos Dr. v. Göldlin aufmerksam machte.

Betrachtet man die Ueberschrift (fol. 1, Fig. i3),

so leuchtet die Möglichkeit ein, dass bei flüch-

tiger und leichtsinniger Betrachtung die drei

letzten Buchstaben, bei welchen das »C« mehr

einem »L« gleicht, als Lus gelesen und als

Lucas gedeutet werden konnten und dass so

der irrige Titel entstanden ist. Leider bietet

der Einband keine verlässliche Probe: der Rücken ist beschädigt, ein neuer Lederstreif wurde über den alten ge-

zogen; auch dieser, wieder schadhaft, lässt die Reste einer alten Numerirung mit der oberen Hälfte eines »5«

und bei einiger Phantasie auch den »9« sehen.

Der gleichzeitige, schöne, wenn auch schadhafte Einband in braunem Kalbleder mit reichen Blind-

pressungen gibt uns Einblick in die Handwerksgebräuche der Ligatores, die ohne Weiteres ein Dutzend Stanzen

aus verschiedenen Zeiten für ihre Blindpressungen verwendeten. Sehr interessant sind darunter romanische

Thierfiguren, die alten saracenischen Textilmustern nachgebildet zu sein scheinen.2

60. Jacobus Bertholdus Veggiensis episcopus de constitutionibus | Venetiarum antiquae.

Tab. codd. 549, Ambras 305, alte Bezeichnung: Jur. civ. 23o.

Pergament, XIV. Jahrhundert, 92 Blätter, 2i3 X 148 Mm.

Jacobus Bertaldus, Consuetudines civitatis Venetorum.

CUUA

Fig. i3. Titel aus dem Evangelium Marcus.

(Zimmernscher Katalog Nr. 59.)

1 Herr Custos Dr. v. Göldlin hatte die Güte, nachdem alle Versuche, die Handschrift einer Chronik über Friedrich

v. Stauffen aus Ambras zu finden, vergeblich geblieben waren, mich auf diesen Wiegendruck aufmerksam zu machen.

Ueber Burchard v. Urspergs Chronik und Historia Friderici imperatoris magni vgl. Wattenbach, Geschichtsquellen II, 448—

450, und Hain, Repertorium bibliographicum, 8718.

2 Vgl. Lambecius, S. 749; er setzt dieses Marcusevangelium in das XI. Jahrhundert und nimmt an, dass es von

Marianus Scotus eigenhändig geschrieben sei; dagegen Denis I, Sp. 122f.