234

Julius von Schlosser.

»Ponentini«, der Niederländer und Deutschen.1 Nur ausnahmsweise ist, an einzelnen grossen, für die

Certosa von Pavia bestimmten Arbeiten ein kostbares und exotisches Material zur Verwendung ge-

kommen, das Zahnbein des Flusspferdes.

Die Art der Verwendung habe ich bereits oben angedeutet. Ein grosser Theil der Kästchen

scheint, einer in Italien weitverbreiteten und tiefgewurzelten Sitte gemäss, zu Brautgeschenken be-

stimmt gewesen zu sein. Der Cofanetto bildet in der That einen unumgänglichen Bestandtheil der

Brautausstattung.2 Darauf deuten die an vielen Exemplaren vorkommenden Doppelschilde, die das

Wappen des Bräutigams und der Braut aufzunehmen hatten. Später werden sie von den bemalten Cas-

soni, betreffs deren wichtiger Rolle im Hausrath man die lebendige Erzählung bei Vasari (im Leben

des Pontormo) nachsehen mag, aus der Gunst des Publicums verdrängt. Im Allgemeinen sind diese

Kästchen, wie die älteren französischen, wohl vorwiegend zur Aufbewahrung von Schmuck und kleinem

Toilettegeräth verwendet worden.3 In einzelnen Fällen dienten sie dann auch zur Bergung von Reli-

quien, die der Hausandacht gewidmet waren. Darauf weisen die Darstellungen der Kästchen Nr. i,

28, 124 (vgl. Nr. 125a) nicht minder wie Notizen der Inventare.

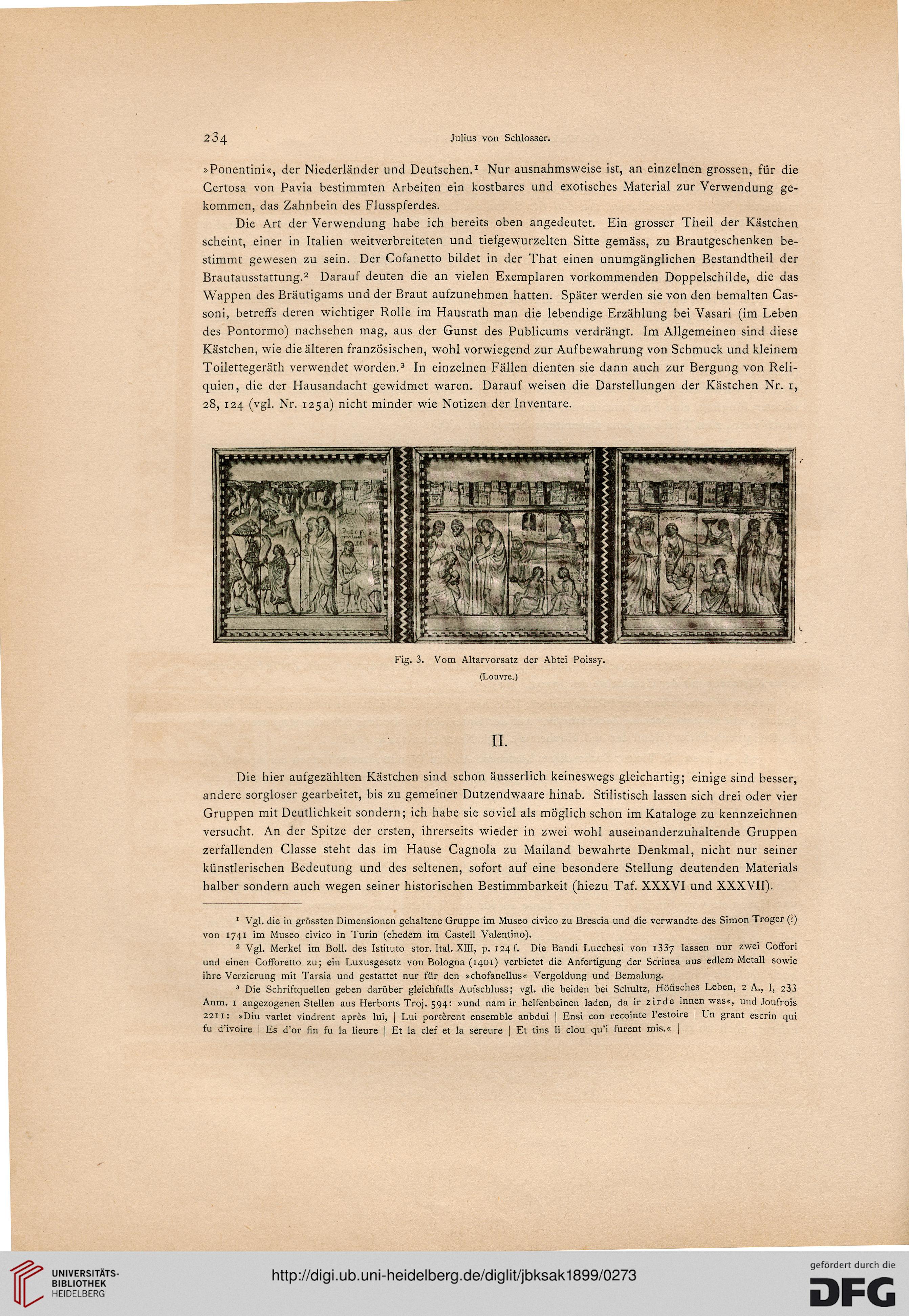

Fig. 3. Vom Altarvorsatz der Abtei Poissy.

(Louvre.)

IL

Die hier aufgezählten Kästchen sind schon äusserlich keineswegs gleichartig; einige sind besser,

andere sorgloser gearbeitet, bis zu gemeiner Dutzendwaare hinab. Stilistisch lassen sich drei oder vier

Gruppen mit Deutlichkeit sondern; ich habe sie soviel als möglich schon im Kataloge zu kennzeichnen

versucht. An der Spitze der ersten, ihrerseits wieder in zwei wohl auseinanderzuhaltende Gruppen

zerfallenden Classe steht das im Hause Cagnola zu Mailand bewahrte Denkmal, nicht nur seiner

künstlerischen Bedeutung und des seltenen, sofort auf eine besondere Stellung deutenden Materials

halber sondern auch wegen seiner historischen Bestimmbarkeit (hiezu Taf. XXXVI und XXXVII).

1 Vgl. die in grössten Dimensionen gehaltene Gruppe im Museo civico zu Brescia und die verwandte des Simon Troger (r)

von 1741 im Museo civico in Turin (ehedem im Castell Valentino).

2 Vgl. Merkel im Boll. des Istituto stör. Ital. XIII, p. 124 f. Die Bandi Lucchesi von i337 lassen nur zwei Coffori

und einen Cofforetto zu; ein Luxusgesetz von Bologna (1401) verbietet die Anfertigung der Scrinea aus edlem Metall sowie

ihre Verzierung mit Tarsia und gestattet nur für den »chofanellus« Vergoldung und Bemalung.

3 Die Schriftquellen geben darüber gleichfalls Aufschluss; vgl. die beiden bei Schultz, Höfisches Leben, 2 A., I, 233

Anm. 1 angezogenen Stellen aus Herborts Troj. 594: »und nam ir helfenbeinen laden, da ir zirde innen was«, und Joufrois

2211: »Diu varlet vindrent apres lui, | Lui porterent ensemble anbdui | Ensi con recointe l'estoire | Un grant escrin qui

fu d'ivoire | Es d'or fin fu la lieure I Et la clef et la sereure I Et tins li clou qu'i furent mis.« |

Julius von Schlosser.

»Ponentini«, der Niederländer und Deutschen.1 Nur ausnahmsweise ist, an einzelnen grossen, für die

Certosa von Pavia bestimmten Arbeiten ein kostbares und exotisches Material zur Verwendung ge-

kommen, das Zahnbein des Flusspferdes.

Die Art der Verwendung habe ich bereits oben angedeutet. Ein grosser Theil der Kästchen

scheint, einer in Italien weitverbreiteten und tiefgewurzelten Sitte gemäss, zu Brautgeschenken be-

stimmt gewesen zu sein. Der Cofanetto bildet in der That einen unumgänglichen Bestandtheil der

Brautausstattung.2 Darauf deuten die an vielen Exemplaren vorkommenden Doppelschilde, die das

Wappen des Bräutigams und der Braut aufzunehmen hatten. Später werden sie von den bemalten Cas-

soni, betreffs deren wichtiger Rolle im Hausrath man die lebendige Erzählung bei Vasari (im Leben

des Pontormo) nachsehen mag, aus der Gunst des Publicums verdrängt. Im Allgemeinen sind diese

Kästchen, wie die älteren französischen, wohl vorwiegend zur Aufbewahrung von Schmuck und kleinem

Toilettegeräth verwendet worden.3 In einzelnen Fällen dienten sie dann auch zur Bergung von Reli-

quien, die der Hausandacht gewidmet waren. Darauf weisen die Darstellungen der Kästchen Nr. i,

28, 124 (vgl. Nr. 125a) nicht minder wie Notizen der Inventare.

Fig. 3. Vom Altarvorsatz der Abtei Poissy.

(Louvre.)

IL

Die hier aufgezählten Kästchen sind schon äusserlich keineswegs gleichartig; einige sind besser,

andere sorgloser gearbeitet, bis zu gemeiner Dutzendwaare hinab. Stilistisch lassen sich drei oder vier

Gruppen mit Deutlichkeit sondern; ich habe sie soviel als möglich schon im Kataloge zu kennzeichnen

versucht. An der Spitze der ersten, ihrerseits wieder in zwei wohl auseinanderzuhaltende Gruppen

zerfallenden Classe steht das im Hause Cagnola zu Mailand bewahrte Denkmal, nicht nur seiner

künstlerischen Bedeutung und des seltenen, sofort auf eine besondere Stellung deutenden Materials

halber sondern auch wegen seiner historischen Bestimmbarkeit (hiezu Taf. XXXVI und XXXVII).

1 Vgl. die in grössten Dimensionen gehaltene Gruppe im Museo civico zu Brescia und die verwandte des Simon Troger (r)

von 1741 im Museo civico in Turin (ehedem im Castell Valentino).

2 Vgl. Merkel im Boll. des Istituto stör. Ital. XIII, p. 124 f. Die Bandi Lucchesi von i337 lassen nur zwei Coffori

und einen Cofforetto zu; ein Luxusgesetz von Bologna (1401) verbietet die Anfertigung der Scrinea aus edlem Metall sowie

ihre Verzierung mit Tarsia und gestattet nur für den »chofanellus« Vergoldung und Bemalung.

3 Die Schriftquellen geben darüber gleichfalls Aufschluss; vgl. die beiden bei Schultz, Höfisches Leben, 2 A., I, 233

Anm. 1 angezogenen Stellen aus Herborts Troj. 594: »und nam ir helfenbeinen laden, da ir zirde innen was«, und Joufrois

2211: »Diu varlet vindrent apres lui, | Lui porterent ensemble anbdui | Ensi con recointe l'estoire | Un grant escrin qui

fu d'ivoire | Es d'or fin fu la lieure I Et la clef et la sereure I Et tins li clou qu'i furent mis.« |