Die Werkstatt der Embriachi in Venedig.

239

sehen Namen »alla certosina«. Obgleich sie in ganz Italien geübt wurde, scheint einer ihrer Hauptsitze

doch Venedig gewesen zu sein,1 von wo sie auch in die benachbarten Grenzländer, besonders Tirol,

gewandert ist; seit neuester Zeit ist in Cortina wieder eine eigenthümliche Abart der Marqueterie zu-

hause.2 Bei aller Aermlichkeit führt die Certo-

sinerarbeit durch den Contrast von Hell und

Dunkel, durch das Ueberschneiden der Streifen

etc. von selbst auf perspectivische Wirkungen ;

es ist bemerkenswerth, dass ihre bedeutendere

Schwester, die Malerintarsia, eine wichtige

Trägerin der grossen wissenschaftlichen und

künstlerischen Probleme des XV. Jahrhunderts

geworden ist, durch jenen Brunellesco, von

dessen menschlichen Beziehungen zum Floren-

tiner Kunstgewerbe der berühmte Schwank vom

»grasso legnajuolo« so drastisch Kunde gibt.

Ausser den Cofanetti ist in derselben

Werkstätte noch anderes Toilettengeräth ge-

fertigt worden, wie unser Verzeichnis zeigt.

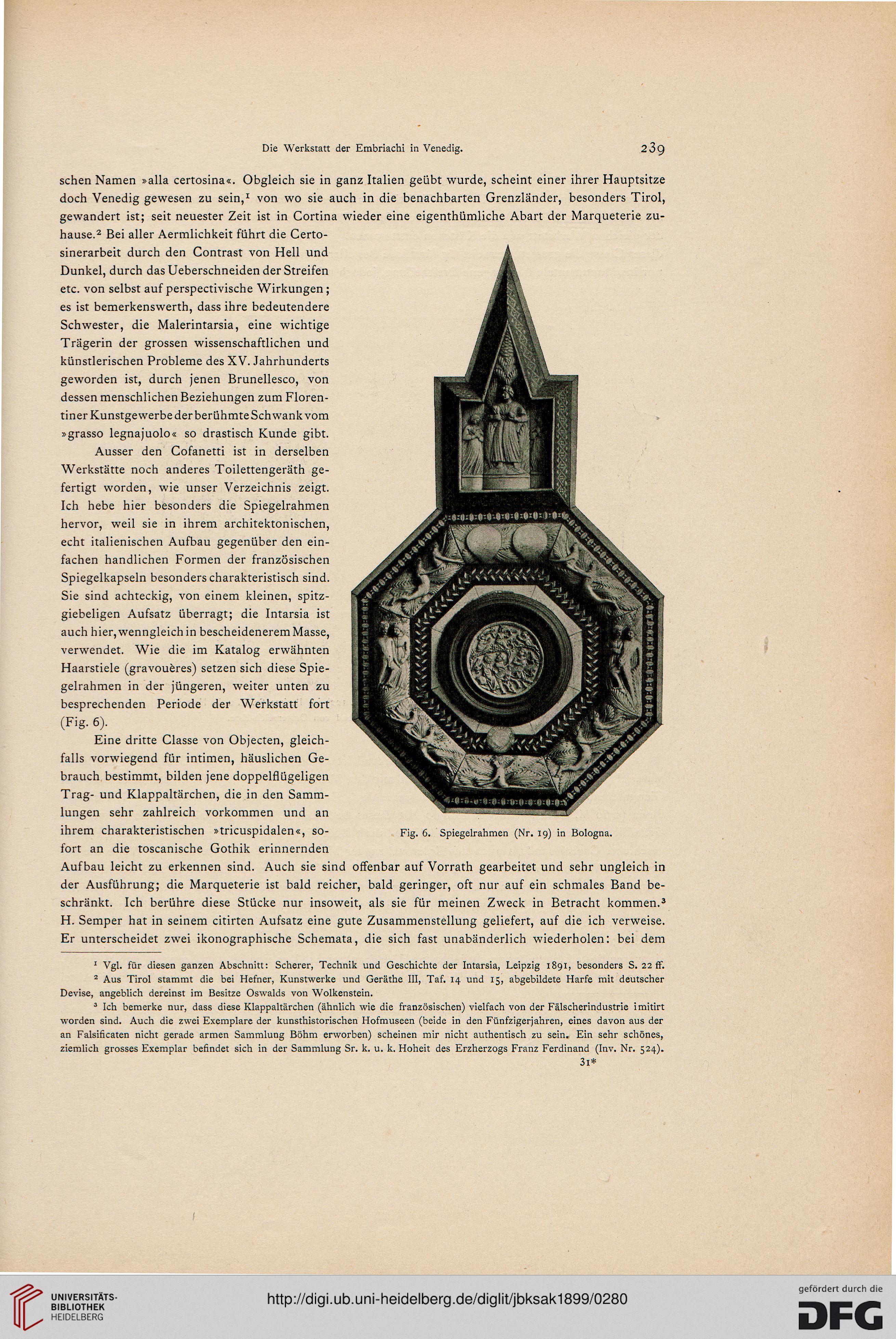

Ich hebe hier besonders die Spiegelrahmen

hervor, weil sie in ihrem architektonischen,

echt italienischen Aufbau gegenüber den ein-

fachen handlichen Formen der französischen

Spiegelkapseln besonders charakteristisch sind.

Sie sind achteckig, von einem kleinen, spitz-

giebeligen Aufsatz überragt; die Intarsia ist

auch hier, wenngleich in bescheidenerem Masse,

verwendet. Wie die im Katalog erwähnten

Haarstiele (gravoueres) setzen sich diese Spie-

gelrahmen in der jüngeren, weiter unten zu

besprechenden Periode der Werkstatt fort

(Fig. 6).

Eine dritte Classe von Objecten, gleich-

falls vorwiegend für intimen, häuslichen Ge-

brauch bestimmt, bilden jene doppelflügeligen

Trag- und Klappaltärchen, die in den Samm-

lungen sehr zahlreich vorkommen und an

ihrem charakteristischen »tricuspidalen«, so-

fort an die toscanische Gothik erinnernden

Aufbau leicht zu erkennen sind. Auch sie sind offenbar auf Vorrath gearbeitet und sehr ungleich in

der Ausführung; die Marqueterie ist bald reicher, bald geringer, oft nur auf ein schmales Band be-

schränkt. Ich berühre diese Stücke nur insoweit, als sie für meinen Zweck in Betracht kommen.3

H. Semper hat in seinem citirten Aufsatz eine gute Zusammenstellung geliefert, auf die ich verweise.

Er unterscheidet zwei ikonographische Schemata, die sich fast unabänderlich wiederholen: bei dem

1 Vgl. für diesen ganzen Abschnitt: Scherer, Technik und Geschichte der Intarsia, Leipzig 1891, besonders S. 22 ff.

2 Aus Tirol stammt die bei Hefner, Kunstwerke und Geräthe III, Taf. 14 und 15, abgebildete Harfe mit deutscher

Devise, angeblich dereinst im Besitze Oswalds von Wolkenstein.

3 Ich bemerke nur, dass diese Klappaltärchen (ähnlich wie die französischen) vielfach von der Fälscherindustrie imitirt

worden sind. Auch die zwei Exemplare der kunsthistorischen Hofmuseen (beide in den Fünfzigerjahren, eines davon aus der

an Falsificaten nicht gerade armen Sammlung Böhm erworben) scheinen mir nicht authentisch zu sein. Ein sehr schönes,

ziemlich grosses Exemplar befindet sich in der Sammlung Sr. k. u. k. Hoheit des Erzherzogs Franz Ferdinand (Inv. Nr. 524).

3i*

Fig. 6. Spiegelrahmen (Nr. 19) in Bologna.

239

sehen Namen »alla certosina«. Obgleich sie in ganz Italien geübt wurde, scheint einer ihrer Hauptsitze

doch Venedig gewesen zu sein,1 von wo sie auch in die benachbarten Grenzländer, besonders Tirol,

gewandert ist; seit neuester Zeit ist in Cortina wieder eine eigenthümliche Abart der Marqueterie zu-

hause.2 Bei aller Aermlichkeit führt die Certo-

sinerarbeit durch den Contrast von Hell und

Dunkel, durch das Ueberschneiden der Streifen

etc. von selbst auf perspectivische Wirkungen ;

es ist bemerkenswerth, dass ihre bedeutendere

Schwester, die Malerintarsia, eine wichtige

Trägerin der grossen wissenschaftlichen und

künstlerischen Probleme des XV. Jahrhunderts

geworden ist, durch jenen Brunellesco, von

dessen menschlichen Beziehungen zum Floren-

tiner Kunstgewerbe der berühmte Schwank vom

»grasso legnajuolo« so drastisch Kunde gibt.

Ausser den Cofanetti ist in derselben

Werkstätte noch anderes Toilettengeräth ge-

fertigt worden, wie unser Verzeichnis zeigt.

Ich hebe hier besonders die Spiegelrahmen

hervor, weil sie in ihrem architektonischen,

echt italienischen Aufbau gegenüber den ein-

fachen handlichen Formen der französischen

Spiegelkapseln besonders charakteristisch sind.

Sie sind achteckig, von einem kleinen, spitz-

giebeligen Aufsatz überragt; die Intarsia ist

auch hier, wenngleich in bescheidenerem Masse,

verwendet. Wie die im Katalog erwähnten

Haarstiele (gravoueres) setzen sich diese Spie-

gelrahmen in der jüngeren, weiter unten zu

besprechenden Periode der Werkstatt fort

(Fig. 6).

Eine dritte Classe von Objecten, gleich-

falls vorwiegend für intimen, häuslichen Ge-

brauch bestimmt, bilden jene doppelflügeligen

Trag- und Klappaltärchen, die in den Samm-

lungen sehr zahlreich vorkommen und an

ihrem charakteristischen »tricuspidalen«, so-

fort an die toscanische Gothik erinnernden

Aufbau leicht zu erkennen sind. Auch sie sind offenbar auf Vorrath gearbeitet und sehr ungleich in

der Ausführung; die Marqueterie ist bald reicher, bald geringer, oft nur auf ein schmales Band be-

schränkt. Ich berühre diese Stücke nur insoweit, als sie für meinen Zweck in Betracht kommen.3

H. Semper hat in seinem citirten Aufsatz eine gute Zusammenstellung geliefert, auf die ich verweise.

Er unterscheidet zwei ikonographische Schemata, die sich fast unabänderlich wiederholen: bei dem

1 Vgl. für diesen ganzen Abschnitt: Scherer, Technik und Geschichte der Intarsia, Leipzig 1891, besonders S. 22 ff.

2 Aus Tirol stammt die bei Hefner, Kunstwerke und Geräthe III, Taf. 14 und 15, abgebildete Harfe mit deutscher

Devise, angeblich dereinst im Besitze Oswalds von Wolkenstein.

3 Ich bemerke nur, dass diese Klappaltärchen (ähnlich wie die französischen) vielfach von der Fälscherindustrie imitirt

worden sind. Auch die zwei Exemplare der kunsthistorischen Hofmuseen (beide in den Fünfzigerjahren, eines davon aus der

an Falsificaten nicht gerade armen Sammlung Böhm erworben) scheinen mir nicht authentisch zu sein. Ein sehr schönes,

ziemlich grosses Exemplar befindet sich in der Sammlung Sr. k. u. k. Hoheit des Erzherzogs Franz Ferdinand (Inv. Nr. 524).

3i*

Fig. 6. Spiegelrahmen (Nr. 19) in Bologna.