250

Julius von Schlosser.

freilich nicht sehr kritische Tassini annehmen möchte. Aber der Bestand dieser Genossenschaft ist

gleichwohl nicht ohne Wichtigkeit in der »Dominante« einer Landschaft, die, wie wir sahen, seit

ältester Zeit die Plastik in Elfenbein und wohl auch in verwandtem Material gepflegt hat. In der

That hat Paoletti die Namen einer ganzen Anzahl solcher »maestri da lavolio«, die zum Theil als Brüder

der Scuola grande della Caritä namhaft gemacht werden, ausgegraben.1 Es scheint mir kein äusserer

Zufall zu sein, dass Baldassarre degli Embriachi, dieser unternehmende Mann, in dem sich die sprich-

wörtliche Gewandtheit des Genuesen mit dem edleren Kaufmannsgeiste des Florentiners zu vereinigen

scheint, gerade Venedig zum Sitz seines grossen und vielbeschäftigten Ateliers gewählt hat. Da mag er

geübte und anstellige Arbeiter, namentlich auch für die hier sehr gepflegte Arbeit alla Certosina2 ge-

funden haben; hier waren auch die besten Bedingungen für den Vertrieb dieses Kleingeräths gegeben,

dessen vornehmste Abnehmer eben an den

Ritterhöfen Oberitaliens zu suchen sind.

Wir kommen damit auf den Betrieb inner-

halb dieser Werkstätte selbst. Der eigene, wohl

kaum jemals näher zu bestimmende Antheil

Baldassarres an der Ausführung wird, wie schon

H. Semper bemerkt, nicht allzuhoch zu veran-

schlagen sein; Baldassarre erscheint, bei der

vorauszusetzenden ungemein grossen Thätig-

keit der Werkstatt, vielleicht nicht einmal so

sehr als der erfindende und dirigirende Meister

denn der kaufmännisch gewandte Grossunter-

nehmer, dem ein Stab künstlerischer Arbeits-

kräfte, Meister und Gesellen, zur Seite stand.

Aber die Einheitlichkeit der Werkstattphysio-

gnomie, das individuelle Gepräge der grösseren

und hervorragenderen Arbeiten, bei aller auf die

Verschiedenheit der betheiligten Hände zurück-

zuführenden Ungleichmässigkeit der Ausführung, lässt doch den Schluss zu, dass den Ateliergenossen

ein bestimmter Vorrath von Modellen, eine Art Musterrolle, vorgelegen hat, die gerade der Mischung

von florentinischen und oberitalienischen Elementen wegen am ehesten doch auf das Haupt der Werk-

statt selbst hinweist. So oft auch die einzelnen Motive wiederkehren, eigentliche wörtliche Wieder-

holungen sind dennoch sehr selten; zumeist handelt es sich um freiere oder ängstlichere, wenn auch in

einem kleinen Spielraum sich bewegende Varianten. Trotzdem ist anzunehmen, dass, wie ganze Kästchen

etc., so auch einzelne Relieffolgen gleich auf Vorrath gearbeitet wurden, wie denn die ganze Werk-

statt fast als eine trefflich organisirte Fabrik erscheint. Aehnliches hat auch R. v. Schneider für seine

älteren Kästchen mit Recht angenommen. In der jüngeren Gruppe tritt das Fabriksmässige vollends

dominirend hervor; das überhandnehmende, oft ganz sinnlose Flickwerk zeigt, nach Sempers treffendem

Ausdruck, dass die Mehrzahl der jetzt entstehenden Arbeiten nicht mehr componirt sondern combinirt

wurde, mit ausschliesslicher Richtung auf das Decorative.

Diese Art des Betriebes, die ja ausser den erfindenden und ausführenden Bildschnitzern noch

eine Anzahl von Hilfskräften, in unserem Falle namentlich Intarsiatoren, dann noch etwa Tischler

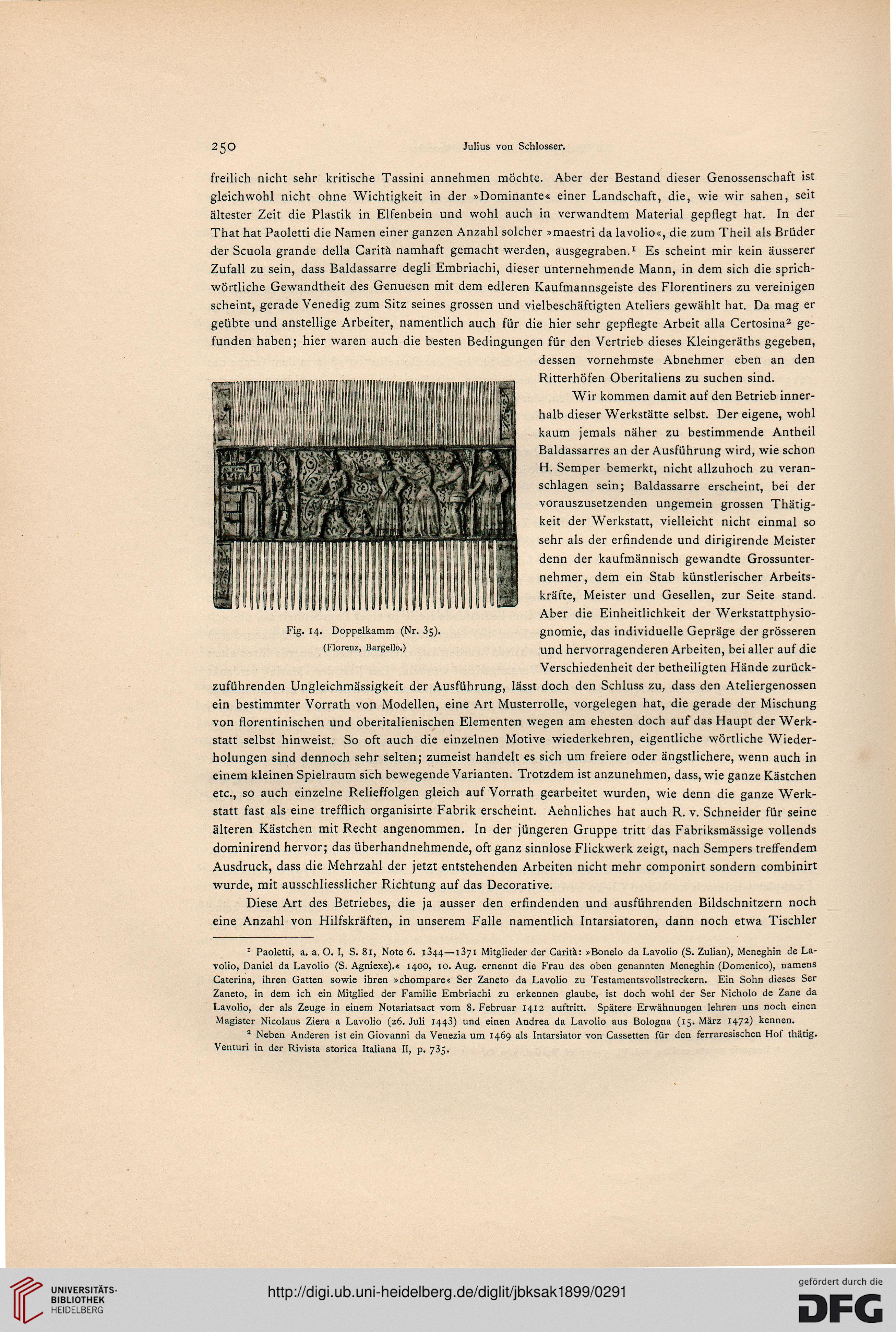

Fig. 14. Doppelkamm (Nr. 35).

(Florenz, Bargello.)

1 Paoletti, a. a. O. I, S. 81, Note 6. 1344—1371 Mitglieder der Caritä: »Bonelo da Lavolio (S. Zulian), Meneghin de La-

volio, Daniel da Lavolio (S. Agniexe).« 1400, 10. Aug. ernennt die Frau des oben genannten Meneghin (Domenico), namens

Caterina, ihren Gatten sowie ihren »chompare« Ser Zaneto da Lavolio zu Testamentsvollstreckern. Ein Sohn dieses Ser

Zaneto, in dem ich ein Mitglied der Familie Embriachi zu erkennen glaube, ist doch wohl der Ser Nicholo de Zane da

Lavolio, der als Zeuge in einem Notariatsact vom 8. Februar 1412 auftritt. Spätere Erwähnungen lehren uns noch einen

Magister Nicolaus Ziera a Lavolio (26. Juli 1443) und einen Andrea da Lavolio aus Bologna (15. März I472) kennen.

3 Neben Anderen ist ein Giovanni da Venezia um 1469 als Intarsiator von Cassetten für den ferraresischen Hof thätig.

Venturi in der Rivista storica Italiana II, p. 735.

Julius von Schlosser.

freilich nicht sehr kritische Tassini annehmen möchte. Aber der Bestand dieser Genossenschaft ist

gleichwohl nicht ohne Wichtigkeit in der »Dominante« einer Landschaft, die, wie wir sahen, seit

ältester Zeit die Plastik in Elfenbein und wohl auch in verwandtem Material gepflegt hat. In der

That hat Paoletti die Namen einer ganzen Anzahl solcher »maestri da lavolio«, die zum Theil als Brüder

der Scuola grande della Caritä namhaft gemacht werden, ausgegraben.1 Es scheint mir kein äusserer

Zufall zu sein, dass Baldassarre degli Embriachi, dieser unternehmende Mann, in dem sich die sprich-

wörtliche Gewandtheit des Genuesen mit dem edleren Kaufmannsgeiste des Florentiners zu vereinigen

scheint, gerade Venedig zum Sitz seines grossen und vielbeschäftigten Ateliers gewählt hat. Da mag er

geübte und anstellige Arbeiter, namentlich auch für die hier sehr gepflegte Arbeit alla Certosina2 ge-

funden haben; hier waren auch die besten Bedingungen für den Vertrieb dieses Kleingeräths gegeben,

dessen vornehmste Abnehmer eben an den

Ritterhöfen Oberitaliens zu suchen sind.

Wir kommen damit auf den Betrieb inner-

halb dieser Werkstätte selbst. Der eigene, wohl

kaum jemals näher zu bestimmende Antheil

Baldassarres an der Ausführung wird, wie schon

H. Semper bemerkt, nicht allzuhoch zu veran-

schlagen sein; Baldassarre erscheint, bei der

vorauszusetzenden ungemein grossen Thätig-

keit der Werkstatt, vielleicht nicht einmal so

sehr als der erfindende und dirigirende Meister

denn der kaufmännisch gewandte Grossunter-

nehmer, dem ein Stab künstlerischer Arbeits-

kräfte, Meister und Gesellen, zur Seite stand.

Aber die Einheitlichkeit der Werkstattphysio-

gnomie, das individuelle Gepräge der grösseren

und hervorragenderen Arbeiten, bei aller auf die

Verschiedenheit der betheiligten Hände zurück-

zuführenden Ungleichmässigkeit der Ausführung, lässt doch den Schluss zu, dass den Ateliergenossen

ein bestimmter Vorrath von Modellen, eine Art Musterrolle, vorgelegen hat, die gerade der Mischung

von florentinischen und oberitalienischen Elementen wegen am ehesten doch auf das Haupt der Werk-

statt selbst hinweist. So oft auch die einzelnen Motive wiederkehren, eigentliche wörtliche Wieder-

holungen sind dennoch sehr selten; zumeist handelt es sich um freiere oder ängstlichere, wenn auch in

einem kleinen Spielraum sich bewegende Varianten. Trotzdem ist anzunehmen, dass, wie ganze Kästchen

etc., so auch einzelne Relieffolgen gleich auf Vorrath gearbeitet wurden, wie denn die ganze Werk-

statt fast als eine trefflich organisirte Fabrik erscheint. Aehnliches hat auch R. v. Schneider für seine

älteren Kästchen mit Recht angenommen. In der jüngeren Gruppe tritt das Fabriksmässige vollends

dominirend hervor; das überhandnehmende, oft ganz sinnlose Flickwerk zeigt, nach Sempers treffendem

Ausdruck, dass die Mehrzahl der jetzt entstehenden Arbeiten nicht mehr componirt sondern combinirt

wurde, mit ausschliesslicher Richtung auf das Decorative.

Diese Art des Betriebes, die ja ausser den erfindenden und ausführenden Bildschnitzern noch

eine Anzahl von Hilfskräften, in unserem Falle namentlich Intarsiatoren, dann noch etwa Tischler

Fig. 14. Doppelkamm (Nr. 35).

(Florenz, Bargello.)

1 Paoletti, a. a. O. I, S. 81, Note 6. 1344—1371 Mitglieder der Caritä: »Bonelo da Lavolio (S. Zulian), Meneghin de La-

volio, Daniel da Lavolio (S. Agniexe).« 1400, 10. Aug. ernennt die Frau des oben genannten Meneghin (Domenico), namens

Caterina, ihren Gatten sowie ihren »chompare« Ser Zaneto da Lavolio zu Testamentsvollstreckern. Ein Sohn dieses Ser

Zaneto, in dem ich ein Mitglied der Familie Embriachi zu erkennen glaube, ist doch wohl der Ser Nicholo de Zane da

Lavolio, der als Zeuge in einem Notariatsact vom 8. Februar 1412 auftritt. Spätere Erwähnungen lehren uns noch einen

Magister Nicolaus Ziera a Lavolio (26. Juli 1443) und einen Andrea da Lavolio aus Bologna (15. März I472) kennen.

3 Neben Anderen ist ein Giovanni da Venezia um 1469 als Intarsiator von Cassetten für den ferraresischen Hof thätig.

Venturi in der Rivista storica Italiana II, p. 735.