Die Werkstatt der Embriachi in Venedig.

251

(für den Körper des Kästchens), Vergolder etc., voraussetzt, ist keineswegs ohne Beispiel. Nicht

anders haben wir uns die Ateliers der Muranesen zu denken, in denen der ganze Altar, bis auf den reich

ausgestatteten Rahmen, fertig hergestellt wurde. Jedenfalls gestattet uns die Bottega der Embriachi

einen lebendigen Einblick in die zünftige Art mittelalterlicher Kunstübung in Italien.

Ich habe noch eine Anzahl anderer Arbeiten zu besprechen, die theilweise zwar dasselbe Material, das

Bein, verwenden, auch in den äusseren Formen

manche Verwandtschaft aufweisen aber mit der

bisher untersuchten Werkstätte ganz augen-

scheinlich nichts zu thun haben. Ich scheide zu-

nächst die im Kataloge mit II bezeichnete Gruppe

aus, von der mir nur wenige Stücke, ein Käst-

chen in Berlin (Nr. 2, Fig. 16) und ein paar

Kämme (Sammlung Carrand Nr. 35, ehemalige

Sammlung Spitzer Nr. 90, Wien Nr. 120) be-

kannt geworden sind.1 Die Mache ist bei allen

diesen Stücken völlig die gleiche. Man braucht

nur die charakteristische Form der Zinnen-

architektur, die eigenthümlich, schematisch stili-

sirte Bildung der Bäume und des Blattwerkes

auf dem Boden, die Tracht und die Formen-

behandlung der Figuren zu vergleichen, um sich

zu überzeugen, dass diese kleinen Geräthe ein

und derselben Werkstatt, fast möchte man sagen,

ein und derselben Hand entstammen. Costüm und Stil möchten diese übrigens sehr handwerklichen

Gebilde in das Ende des Trecento verweisen. Leider bin ich auf diese Gruppe erst nachträglich aufmerk-

sam geworden und urtheile mehr auf Grund der mir vorliegenden Photographien als aus meiner stark

verblassten Erinnerung an die Objecte selbst. Doch kann ich nicht verschweigen, dass mir namentlich

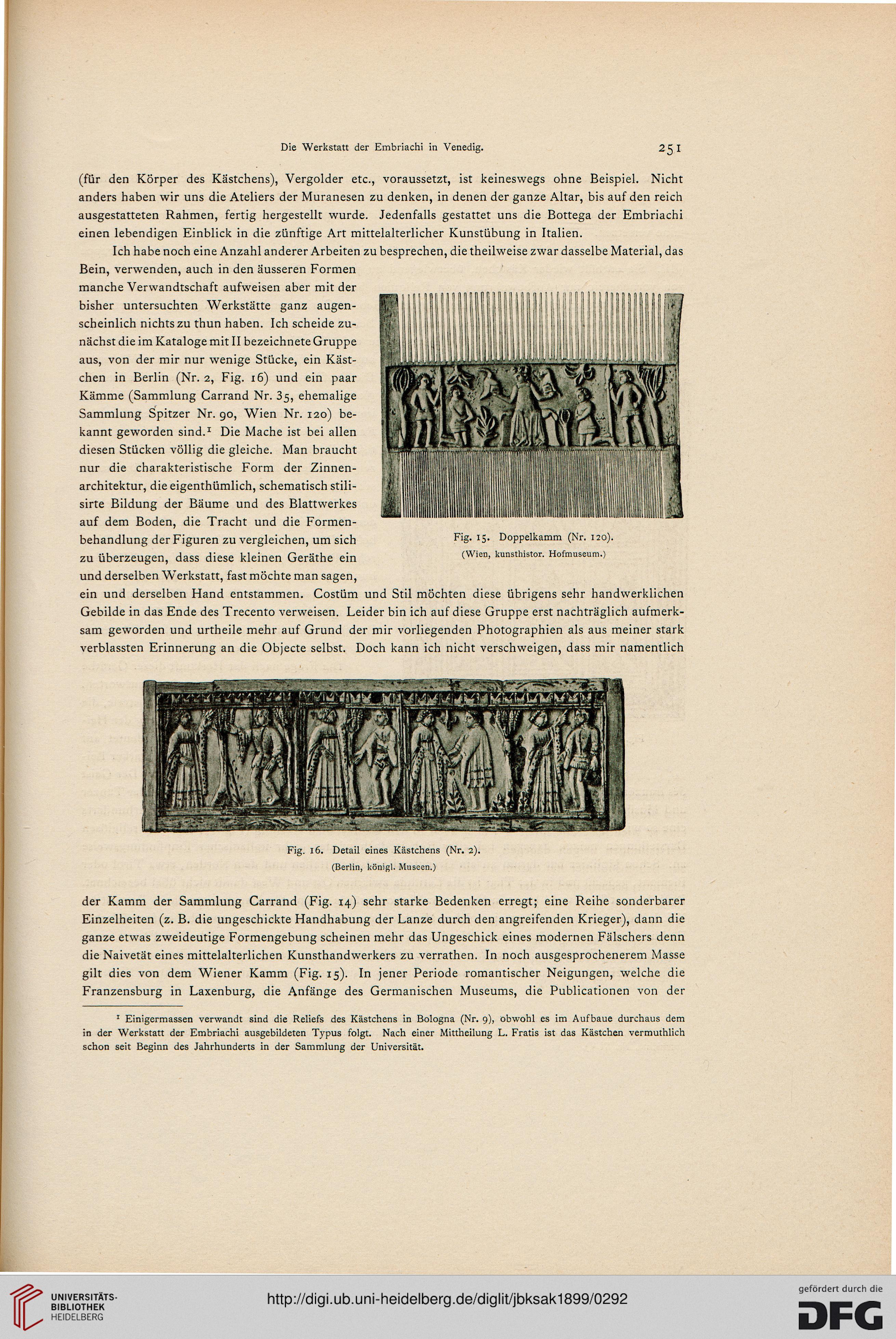

Fig. 15. Doppelkamm (Nr. 120).

(Wien, kunsthistor. Hofmuseum.)

Fig. 16. Detail eines Kästchens (Nr. 2).

(Berlin, königl. Museen.)

der Kamm der Sammlung Carrand (Fig. 14) sehr starke Bedenken erregt; eine Reihe sonderbarer

Einzelheiten (z. B. die ungeschickte Handhabung der Lanze durch den angreifenden Krieger), dann die

ganze etwas zweideutige Formengebung scheinen mehr das Ungeschick eines modernen Fälschers denn

die Naivetät eines mittelalterlichen Kunsthandwerkers zu verrathen. In noch ausgesprochenerem Masse

gilt dies von dem Wiener Kamm (Fig. 15). In jener Periode romantischer Neigungen, welche die

Franzensburg in Laxenburg, die Anfänge des Germanischen Museums, die Publicationen von der

1 Einigermassen verwandt sind die Reliefs des Kästchens in Bologna (Nr. 9), obwohl es im Aufbaue durchaus dem

in der Werkstatt der Embriachi ausgebildeten Typus folgt. Nach einer Mittheilung L. Fratis ist das Kästchen vermuthlich

schon seit Beginn des Jahrhunderts in der Sammlung der Universität.

251

(für den Körper des Kästchens), Vergolder etc., voraussetzt, ist keineswegs ohne Beispiel. Nicht

anders haben wir uns die Ateliers der Muranesen zu denken, in denen der ganze Altar, bis auf den reich

ausgestatteten Rahmen, fertig hergestellt wurde. Jedenfalls gestattet uns die Bottega der Embriachi

einen lebendigen Einblick in die zünftige Art mittelalterlicher Kunstübung in Italien.

Ich habe noch eine Anzahl anderer Arbeiten zu besprechen, die theilweise zwar dasselbe Material, das

Bein, verwenden, auch in den äusseren Formen

manche Verwandtschaft aufweisen aber mit der

bisher untersuchten Werkstätte ganz augen-

scheinlich nichts zu thun haben. Ich scheide zu-

nächst die im Kataloge mit II bezeichnete Gruppe

aus, von der mir nur wenige Stücke, ein Käst-

chen in Berlin (Nr. 2, Fig. 16) und ein paar

Kämme (Sammlung Carrand Nr. 35, ehemalige

Sammlung Spitzer Nr. 90, Wien Nr. 120) be-

kannt geworden sind.1 Die Mache ist bei allen

diesen Stücken völlig die gleiche. Man braucht

nur die charakteristische Form der Zinnen-

architektur, die eigenthümlich, schematisch stili-

sirte Bildung der Bäume und des Blattwerkes

auf dem Boden, die Tracht und die Formen-

behandlung der Figuren zu vergleichen, um sich

zu überzeugen, dass diese kleinen Geräthe ein

und derselben Werkstatt, fast möchte man sagen,

ein und derselben Hand entstammen. Costüm und Stil möchten diese übrigens sehr handwerklichen

Gebilde in das Ende des Trecento verweisen. Leider bin ich auf diese Gruppe erst nachträglich aufmerk-

sam geworden und urtheile mehr auf Grund der mir vorliegenden Photographien als aus meiner stark

verblassten Erinnerung an die Objecte selbst. Doch kann ich nicht verschweigen, dass mir namentlich

Fig. 15. Doppelkamm (Nr. 120).

(Wien, kunsthistor. Hofmuseum.)

Fig. 16. Detail eines Kästchens (Nr. 2).

(Berlin, königl. Museen.)

der Kamm der Sammlung Carrand (Fig. 14) sehr starke Bedenken erregt; eine Reihe sonderbarer

Einzelheiten (z. B. die ungeschickte Handhabung der Lanze durch den angreifenden Krieger), dann die

ganze etwas zweideutige Formengebung scheinen mehr das Ungeschick eines modernen Fälschers denn

die Naivetät eines mittelalterlichen Kunsthandwerkers zu verrathen. In noch ausgesprochenerem Masse

gilt dies von dem Wiener Kamm (Fig. 15). In jener Periode romantischer Neigungen, welche die

Franzensburg in Laxenburg, die Anfänge des Germanischen Museums, die Publicationen von der

1 Einigermassen verwandt sind die Reliefs des Kästchens in Bologna (Nr. 9), obwohl es im Aufbaue durchaus dem

in der Werkstatt der Embriachi ausgebildeten Typus folgt. Nach einer Mittheilung L. Fratis ist das Kästchen vermuthlich

schon seit Beginn des Jahrhunderts in der Sammlung der Universität.