252

Julius von Schlosser.

Hagens u. s. f. entstehen sah und in die auch noch die Erwerbung des Berliner Kästchens (1844) fällt,

ward solch kleines Geräth der »Ritterzeit«, namentlich in Elfenbein, massenhaft und profitabel ge-

fälscht.1 Ich glaube daher rathen zu können, dass wir diese ganze Gruppe bis auf Weiteres in Quaran-

täne versetzen.

Eine ganze Anzahl schwieriger Fragen knüpft sich an die letzte noch zu besprechende Gruppe

(III). Sie enthält wieder Kästchen, überwiegend zu profanem Gebrauch, einige wenige wohl auch

von vorneherein zur Aufbewahrung von Reliquien bestimmt, ferner Kämme, diese jedoch durch-

gehends mit typischen religiösen Darstellungen (Geburt Christi und Verkündigung) verziert. Die

Coffrets dieser Gruppe sind fast ausschliesslich aus Beinplatten zusammengesetzt; nur einige wenige

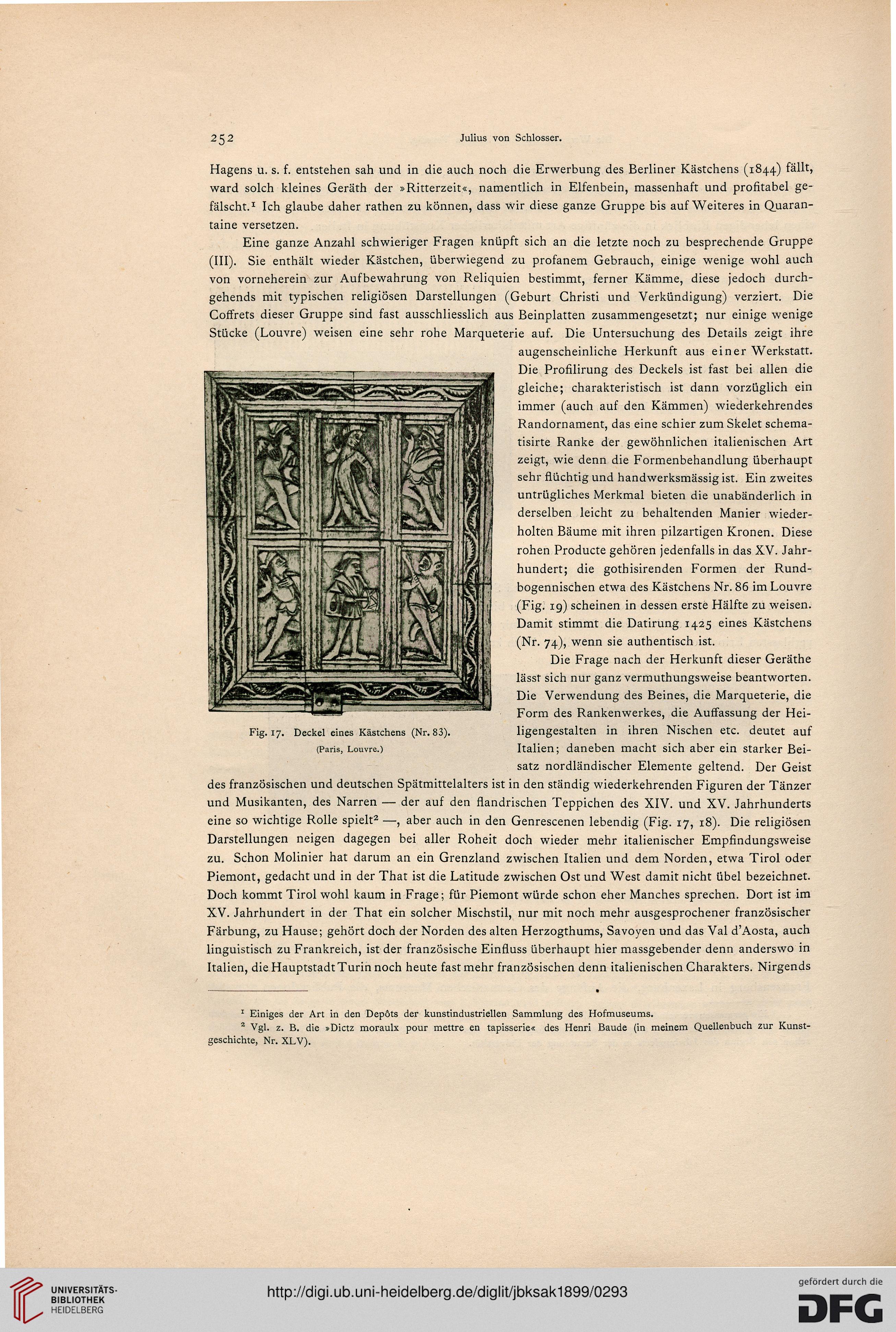

Stücke (Louvre) weisen eine sehr rohe Marqueterie auf. Die Untersuchung des Details zeigt ihre

augenscheinliche Herkunft aus einer Werkstatt.

Die Profilirung des Deckels ist fast bei allen die

gleiche; charakteristisch ist dann vorzüglich ein

immer (auch auf den Kämmen) wiederkehrendes

Randornament, das eine schier zum Skelet schema-

tisirte Ranke der gewöhnlichen italienischen Art

zeigt, wie denn die Formenbehandlung überhaupt

sehr flüchtig und handwerksmässig ist. Ein zweites

untrügliches Merkmal bieten die unabänderlich in

derselben leicht zu behaltenden Manier wieder-

holten Bäume mit ihren pilzartigen Kronen. Diese

rohen Producte gehören jedenfalls in das XV. Jahr-

hundert; die gothisirenden Formen der Rund-

bogennischen etwa des Kästchens Nr. 86 im Louvre

(Fig. 19) scheinen in dessen erste Hälfte zu weisen.

Damit stimmt die Datirung 1425 eines Kästchens

(Nr. 74), wenn sie authentisch ist.

Die Frage nach der Herkunft dieser Geräthe

lässt sich nur ganz vermuthungsweise beantworten.

Die Verwendung des Beines, die Marqueterie, die

Form des Rankenwerkes, die Auffassung der Hei-

ligengestalten in ihren Nischen etc. deutet auf

Italien; daneben macht sich aber ein starker Bei-

satz nordländischer Elemente geltend. Der Geist

des französischen und deutschen Spätmittelalters ist in den ständig wiederkehrenden Figuren der Tänzer

und Musikanten, des Narren — der auf den flandrischen Teppichen des XIV. und XV. Jahrhunderts

eine so wichtige Rolle spielt2 —, aber auch in den Genrescenen lebendig (Fig. 17, 18). Die religiösen

Darstellungen neigen dagegen bei aller Roheit doch wieder mehr italienischer Empfindungsweise

zu. Schon Molinier hat darum an ein Grenzland zwischen Italien und dem Norden, etwa Tirol oder

Piemont, gedacht und in der That ist die Latitude zwischen Ost und West damit nicht übel bezeichnet.

Doch kommt Tirol wohl kaum in Frage; für Piemont würde schon eher Manches sprechen. Dort ist im

XV. Jahrhundert in der That ein solcher Mischstil, nur mit noch mehr ausgesprochener französischer

Färbung, zu Hause; gehört doch der Norden des alten Herzogthums, Savoyen und das Val d'Aosta, auch

linguistisch zu Frankreich, ist der französische Einfluss überhaupt hier massgebender denn anderswo in

Italien, die HauptstadtTurin noch heute fast mehr französischen denn italienischen Charakters. Nirgends

Fig. 17. Deckel eines Kästchens (Nr. 83).

{Paris, Louvre.)

1 Einiges der Art in den Depots der kunstindustriellen Sammlung des Hofmuseums.

2 Vgl. z. B. die »Dictz moraulx pour mettre en tapisserie« des Henri Baude (in meinem Quellenbuch zur Kunst-

geschichte, Nr. XLV).

Julius von Schlosser.

Hagens u. s. f. entstehen sah und in die auch noch die Erwerbung des Berliner Kästchens (1844) fällt,

ward solch kleines Geräth der »Ritterzeit«, namentlich in Elfenbein, massenhaft und profitabel ge-

fälscht.1 Ich glaube daher rathen zu können, dass wir diese ganze Gruppe bis auf Weiteres in Quaran-

täne versetzen.

Eine ganze Anzahl schwieriger Fragen knüpft sich an die letzte noch zu besprechende Gruppe

(III). Sie enthält wieder Kästchen, überwiegend zu profanem Gebrauch, einige wenige wohl auch

von vorneherein zur Aufbewahrung von Reliquien bestimmt, ferner Kämme, diese jedoch durch-

gehends mit typischen religiösen Darstellungen (Geburt Christi und Verkündigung) verziert. Die

Coffrets dieser Gruppe sind fast ausschliesslich aus Beinplatten zusammengesetzt; nur einige wenige

Stücke (Louvre) weisen eine sehr rohe Marqueterie auf. Die Untersuchung des Details zeigt ihre

augenscheinliche Herkunft aus einer Werkstatt.

Die Profilirung des Deckels ist fast bei allen die

gleiche; charakteristisch ist dann vorzüglich ein

immer (auch auf den Kämmen) wiederkehrendes

Randornament, das eine schier zum Skelet schema-

tisirte Ranke der gewöhnlichen italienischen Art

zeigt, wie denn die Formenbehandlung überhaupt

sehr flüchtig und handwerksmässig ist. Ein zweites

untrügliches Merkmal bieten die unabänderlich in

derselben leicht zu behaltenden Manier wieder-

holten Bäume mit ihren pilzartigen Kronen. Diese

rohen Producte gehören jedenfalls in das XV. Jahr-

hundert; die gothisirenden Formen der Rund-

bogennischen etwa des Kästchens Nr. 86 im Louvre

(Fig. 19) scheinen in dessen erste Hälfte zu weisen.

Damit stimmt die Datirung 1425 eines Kästchens

(Nr. 74), wenn sie authentisch ist.

Die Frage nach der Herkunft dieser Geräthe

lässt sich nur ganz vermuthungsweise beantworten.

Die Verwendung des Beines, die Marqueterie, die

Form des Rankenwerkes, die Auffassung der Hei-

ligengestalten in ihren Nischen etc. deutet auf

Italien; daneben macht sich aber ein starker Bei-

satz nordländischer Elemente geltend. Der Geist

des französischen und deutschen Spätmittelalters ist in den ständig wiederkehrenden Figuren der Tänzer

und Musikanten, des Narren — der auf den flandrischen Teppichen des XIV. und XV. Jahrhunderts

eine so wichtige Rolle spielt2 —, aber auch in den Genrescenen lebendig (Fig. 17, 18). Die religiösen

Darstellungen neigen dagegen bei aller Roheit doch wieder mehr italienischer Empfindungsweise

zu. Schon Molinier hat darum an ein Grenzland zwischen Italien und dem Norden, etwa Tirol oder

Piemont, gedacht und in der That ist die Latitude zwischen Ost und West damit nicht übel bezeichnet.

Doch kommt Tirol wohl kaum in Frage; für Piemont würde schon eher Manches sprechen. Dort ist im

XV. Jahrhundert in der That ein solcher Mischstil, nur mit noch mehr ausgesprochener französischer

Färbung, zu Hause; gehört doch der Norden des alten Herzogthums, Savoyen und das Val d'Aosta, auch

linguistisch zu Frankreich, ist der französische Einfluss überhaupt hier massgebender denn anderswo in

Italien, die HauptstadtTurin noch heute fast mehr französischen denn italienischen Charakters. Nirgends

Fig. 17. Deckel eines Kästchens (Nr. 83).

{Paris, Louvre.)

1 Einiges der Art in den Depots der kunstindustriellen Sammlung des Hofmuseums.

2 Vgl. z. B. die »Dictz moraulx pour mettre en tapisserie« des Henri Baude (in meinem Quellenbuch zur Kunst-

geschichte, Nr. XLV).