2Ö2

Julius von Schlosser.

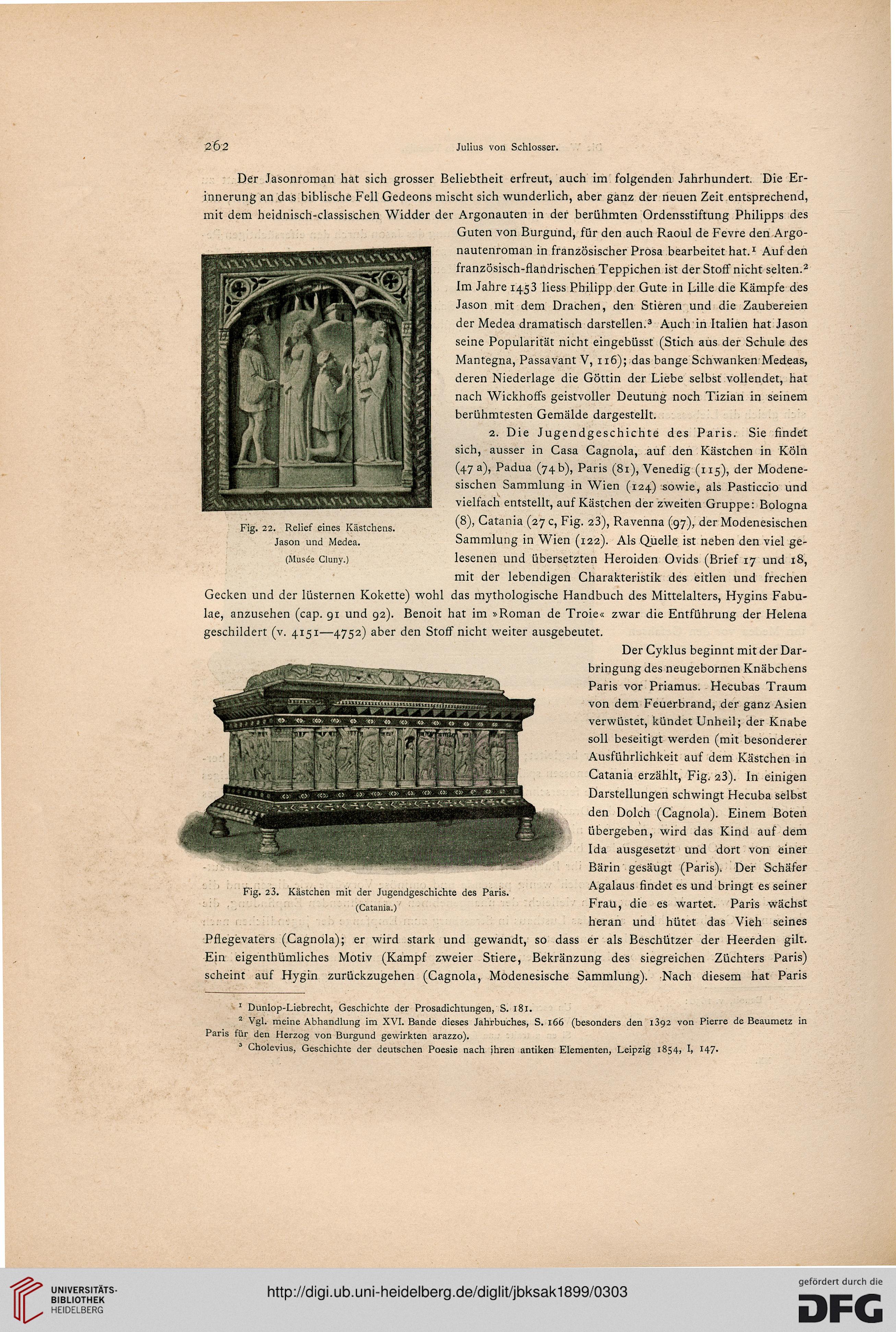

Fig. 22. Relief eines Kästchens.

Jason und Medea.

(Musee Cluny.)

Der Jasonroman hat sich grosser Beliebtheit erfreut, auch im folgenden Jahrhundert. Die Er-

innerung an das biblische Fell Gedeons mischt sich wunderlich, aber ganz der neuen Zeit entsprechend,

mit dem heidnisch-classischen Widder der Argonauten in der berühmten Ordensstiftung Philipps des

Guten von Burgund, für den auch Raoul de Fevre den Argo-

nautenroman in französischer Prosa bearbeitet hat.I Auf den

französisch-flandrischen Teppichen ist der Stoff nicht selten.2

Im Jahre 1453 Hess Philipp der Gute in Lille die Kämpfe des

Jason mit dem Drachen, den Stieren und die Zaubereien

der Medea dramatisch darstellen.3 Auch in Italien hat Jason

seine Popularität nicht eingebüsst (Stich aus der Schule des

Mantegna, Passavant V, 116); das bange Schwanken Medeas,

deren Niederlage die Göttin der Liebe selbst vollendet, hat

nach Wickhoffs geistvoller Deutung noch Tizian in seinem

berühmtesten Gemälde dargestellt.

2. Die Jugendgeschichte des Paris. Sie findet

sich, ausser in Casa Cagnola, auf den Kästchen in Köln

(47 a), Padua (74 b), Paris (81), Venedig (115), der Modene-

sischen Sammlung in Wien (124) sowie, als Pasticcio und

vielfach entstellt, auf Kästchen der zweiten Gruppe: Bologna

(8), Gatania (27 c, Fig. 23), Ravenna (97), der Modenesischen

Sammlung in Wien (122). Als Quelle ist neben den viel ge-

lesenen und übersetzten Heroiden Ovids (Brief 17 und 18,

mit der lebendigen Charakteristik des eitlen und frechen

Gecken und der lüsternen Kokette) wohl das mythologische Handbuch des Mittelalters, Hygins Fabu-

lae, anzusehen (cap. 91 und 92). Benoit hat im »Roman de Troie« zwar die Entführung der Helena

geschildert (v. 4151—4752) aber den Stoff nicht weiter ausgebeutet.

Der Cyklus beginnt mit der Dar-

bringung des neugebornen Knäbchens

Paris vor Priamus. Hecubas Traum

von dem Feuerbrand, der ganz Asien

verwüstet, kündet Unheil; der Knabe

soll beseitigt werden (mit besonderer

Ausführlichkeit auf dem Kästchen in

Catania erzählt, Fig. 23). In einigen

Darstellungen schwingt Hecuba selbst

den Dolch (Cagnola). Einem Boten

übergeben, wird das Kind auf dem

Ida ausgesetzt und dort von einer

Bärin gesäugt (Paris). Der Schäfer

Agalaus findet es und bringt es seiner

Frau, die es wartet. Paris wächst

heran und hütet das Vieh seines

Pflegevaters (Cagnola); er wird stark und gewandt, so dass er als Beschützer der Heerden gilt.

Ein eigenthümliches Motiv (Kampf zweier Stiere, Bekränzung des siegreichen Züchters Paris)

scheint auf Hygin zurückzugehen (Cagnola, Modenesische Sammlung). Nach diesem hat Paris

Fig. 23. Kästchen mit der Jugendgeschichte des Paris.

(Catania.)

1 Dunlop-Liebrecht, Geschichte der Prosadichtungen, S. 181.

2 Vgl. meine Abhandlung im XVI. Bande dieses Jahrbuches, S. 166 (besonders den 1392 von Pierre de Beaumetz in

Paris für den Herzog von Burgund gewirkten arazzo).

3 Cholevius, Geschichte der deutschen Poesie nach ihren antiken Elementen, Leipzig 1854, I, 147.

Julius von Schlosser.

Fig. 22. Relief eines Kästchens.

Jason und Medea.

(Musee Cluny.)

Der Jasonroman hat sich grosser Beliebtheit erfreut, auch im folgenden Jahrhundert. Die Er-

innerung an das biblische Fell Gedeons mischt sich wunderlich, aber ganz der neuen Zeit entsprechend,

mit dem heidnisch-classischen Widder der Argonauten in der berühmten Ordensstiftung Philipps des

Guten von Burgund, für den auch Raoul de Fevre den Argo-

nautenroman in französischer Prosa bearbeitet hat.I Auf den

französisch-flandrischen Teppichen ist der Stoff nicht selten.2

Im Jahre 1453 Hess Philipp der Gute in Lille die Kämpfe des

Jason mit dem Drachen, den Stieren und die Zaubereien

der Medea dramatisch darstellen.3 Auch in Italien hat Jason

seine Popularität nicht eingebüsst (Stich aus der Schule des

Mantegna, Passavant V, 116); das bange Schwanken Medeas,

deren Niederlage die Göttin der Liebe selbst vollendet, hat

nach Wickhoffs geistvoller Deutung noch Tizian in seinem

berühmtesten Gemälde dargestellt.

2. Die Jugendgeschichte des Paris. Sie findet

sich, ausser in Casa Cagnola, auf den Kästchen in Köln

(47 a), Padua (74 b), Paris (81), Venedig (115), der Modene-

sischen Sammlung in Wien (124) sowie, als Pasticcio und

vielfach entstellt, auf Kästchen der zweiten Gruppe: Bologna

(8), Gatania (27 c, Fig. 23), Ravenna (97), der Modenesischen

Sammlung in Wien (122). Als Quelle ist neben den viel ge-

lesenen und übersetzten Heroiden Ovids (Brief 17 und 18,

mit der lebendigen Charakteristik des eitlen und frechen

Gecken und der lüsternen Kokette) wohl das mythologische Handbuch des Mittelalters, Hygins Fabu-

lae, anzusehen (cap. 91 und 92). Benoit hat im »Roman de Troie« zwar die Entführung der Helena

geschildert (v. 4151—4752) aber den Stoff nicht weiter ausgebeutet.

Der Cyklus beginnt mit der Dar-

bringung des neugebornen Knäbchens

Paris vor Priamus. Hecubas Traum

von dem Feuerbrand, der ganz Asien

verwüstet, kündet Unheil; der Knabe

soll beseitigt werden (mit besonderer

Ausführlichkeit auf dem Kästchen in

Catania erzählt, Fig. 23). In einigen

Darstellungen schwingt Hecuba selbst

den Dolch (Cagnola). Einem Boten

übergeben, wird das Kind auf dem

Ida ausgesetzt und dort von einer

Bärin gesäugt (Paris). Der Schäfer

Agalaus findet es und bringt es seiner

Frau, die es wartet. Paris wächst

heran und hütet das Vieh seines

Pflegevaters (Cagnola); er wird stark und gewandt, so dass er als Beschützer der Heerden gilt.

Ein eigenthümliches Motiv (Kampf zweier Stiere, Bekränzung des siegreichen Züchters Paris)

scheint auf Hygin zurückzugehen (Cagnola, Modenesische Sammlung). Nach diesem hat Paris

Fig. 23. Kästchen mit der Jugendgeschichte des Paris.

(Catania.)

1 Dunlop-Liebrecht, Geschichte der Prosadichtungen, S. 181.

2 Vgl. meine Abhandlung im XVI. Bande dieses Jahrbuches, S. 166 (besonders den 1392 von Pierre de Beaumetz in

Paris für den Herzog von Burgund gewirkten arazzo).

3 Cholevius, Geschichte der deutschen Poesie nach ihren antiken Elementen, Leipzig 1854, I, 147.