Die Werkstatt der Embriachi in Venedig.

267

Ich gebe hier kurz den Inhalt des Helias an, soweit er sich in der Version der Reliefs in Casa

Cagnola wiedererkennen lässt. Die Königin Beatrix, Gemahlin des Königs Euriant von Ilefort, erblickt

eines Tages eine arme Bettlerin mit Zwillingen und hat den Leichtsinn, in vermessenem Spott ihrem

Gemahl und ihrer bösen Schwiegermutter Mattabruna gegenüber die Behauptung auszusprechen, dass

eine Frau niemals zwei Kinder zugleich in die Welt setzen könne, ohne mit zwei Männern Umgang

gepflogen zu haben. Ich glaube dieses Motiv (an unrichtige Stelle, in den Beginn des im Folgenden

zu erwähnenden Schwankes vom Goldadler verschlagen) in den Reliefstücken wiederzuerkennen, auf

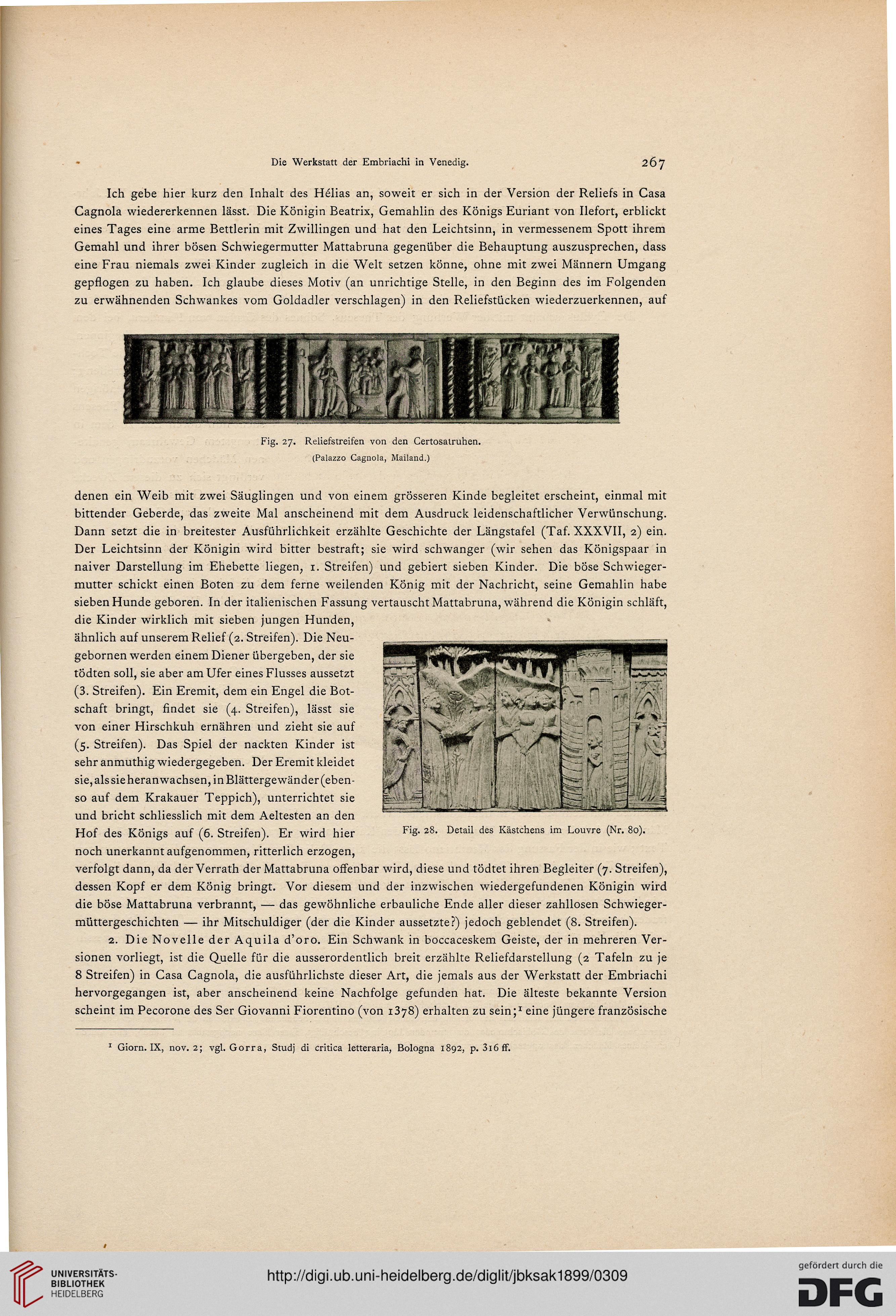

Fig. 27. Reüefstreifen von den Certosatruhen.

(Palazzo Cagnola, Mailand.)

denen ein Weib mit zwei Säuglingen und von einem grösseren Kinde begleitet erscheint, einmal mit

bittender Geberde, das zweite Mal anscheinend mit dem Ausdruck leidenschaftlicher Verwünschung.

Dann setzt die in breitester Ausführlichkeit erzählte Geschichte der Längstafel (Taf. XXXVII, 2) ein.

Der Leichtsinn der Königin wird bitter bestraft; sie wird schwanger (wir sehen das Königspaar in

naiver Darstellung im Ehebette liegen, 1. Streifen) und gebiert sieben Kinder. Die böse Schwieger-

mutter schickt einen Boten zu dem ferne weilenden König mit der Nachricht, seine Gemahlin habe

sieben Hunde geboren. In der italienischen Fassung vertauscht Mattabruna, während die Königin schläft,

die Kinder wirklich mit sieben jungen Hunden,

ähnlich auf unserem Relief (2. Streifen). Die Neu-

gebornen werden einem Diener übergeben, der sie

tödten soll, sie aber am Ufer eines Flusses aussetzt

(3. Streifen). Ein Eremit, dem ein Engel die Bot-

schaft bringt, findet sie (4. Streifen), lässt sie

von einer Hirschkuh ernähren und zieht sie auf

(5. Streifen). Das Spiel der nackten Kinder ist

sehr anmuthig wiedergegeben. Der Eremit kleidet

sie, als sie heranwachsen, in Blättergewänder (eben-

so auf dem Krakauer Teppich), unterrichtet sie

und bricht schliesslich mit dem Aeltesten an den

Hof des Königs auf (6. Streifen). Er wird hier

noch unerkannt aufgenommen, ritterlich erzogen,

verfolgt dann, da derVerrath der Mattabruna offenbar wird, diese und tödtet ihren Begleiter (7. Streifen),

dessen Kopf er dem König bringt. Vor diesem und der inzwischen wiedergefundenen Königin wird

die böse Mattabruna verbrannt, — das gewöhnliche erbauliche Ende aller dieser zahllosen Schwieger-

müttergeschichten — ihr Mitschuldiger (der die Kinder aussetzte?) jedoch geblendet (8. Streifen).

2. Die Novelle der Aquila d'oro. Ein Schwank in boccaceskem Geiste, der in mehreren Ver-

sionen vorliegt, ist die Quelle für die ausserordentlich breit erzählte Reliefdarstellung (2 Tafeln zu je

8 Streifen) in Casa Cagnola, die ausführlichste dieser Art, die jemals aus der Werkstatt der Embriachi

hervorgegangen ist, aber anscheinend keine Nachfolge gefunden hat. Die älteste bekannte Version

scheint im Pecorone des Ser Giovanni Fiorentino (von 1378) erhalten zu sein;1 eine jüngere französische

\f\

i ß» V

_____j-.-i

Fig. 28. Detail des Kästchens im Louvre (Nr. 80).

1 Giorn. IX, nov. 2; vgl. Gorra, Studj di critica letteraria, Bologna 1892, p. 3i6ff.

267

Ich gebe hier kurz den Inhalt des Helias an, soweit er sich in der Version der Reliefs in Casa

Cagnola wiedererkennen lässt. Die Königin Beatrix, Gemahlin des Königs Euriant von Ilefort, erblickt

eines Tages eine arme Bettlerin mit Zwillingen und hat den Leichtsinn, in vermessenem Spott ihrem

Gemahl und ihrer bösen Schwiegermutter Mattabruna gegenüber die Behauptung auszusprechen, dass

eine Frau niemals zwei Kinder zugleich in die Welt setzen könne, ohne mit zwei Männern Umgang

gepflogen zu haben. Ich glaube dieses Motiv (an unrichtige Stelle, in den Beginn des im Folgenden

zu erwähnenden Schwankes vom Goldadler verschlagen) in den Reliefstücken wiederzuerkennen, auf

Fig. 27. Reüefstreifen von den Certosatruhen.

(Palazzo Cagnola, Mailand.)

denen ein Weib mit zwei Säuglingen und von einem grösseren Kinde begleitet erscheint, einmal mit

bittender Geberde, das zweite Mal anscheinend mit dem Ausdruck leidenschaftlicher Verwünschung.

Dann setzt die in breitester Ausführlichkeit erzählte Geschichte der Längstafel (Taf. XXXVII, 2) ein.

Der Leichtsinn der Königin wird bitter bestraft; sie wird schwanger (wir sehen das Königspaar in

naiver Darstellung im Ehebette liegen, 1. Streifen) und gebiert sieben Kinder. Die böse Schwieger-

mutter schickt einen Boten zu dem ferne weilenden König mit der Nachricht, seine Gemahlin habe

sieben Hunde geboren. In der italienischen Fassung vertauscht Mattabruna, während die Königin schläft,

die Kinder wirklich mit sieben jungen Hunden,

ähnlich auf unserem Relief (2. Streifen). Die Neu-

gebornen werden einem Diener übergeben, der sie

tödten soll, sie aber am Ufer eines Flusses aussetzt

(3. Streifen). Ein Eremit, dem ein Engel die Bot-

schaft bringt, findet sie (4. Streifen), lässt sie

von einer Hirschkuh ernähren und zieht sie auf

(5. Streifen). Das Spiel der nackten Kinder ist

sehr anmuthig wiedergegeben. Der Eremit kleidet

sie, als sie heranwachsen, in Blättergewänder (eben-

so auf dem Krakauer Teppich), unterrichtet sie

und bricht schliesslich mit dem Aeltesten an den

Hof des Königs auf (6. Streifen). Er wird hier

noch unerkannt aufgenommen, ritterlich erzogen,

verfolgt dann, da derVerrath der Mattabruna offenbar wird, diese und tödtet ihren Begleiter (7. Streifen),

dessen Kopf er dem König bringt. Vor diesem und der inzwischen wiedergefundenen Königin wird

die böse Mattabruna verbrannt, — das gewöhnliche erbauliche Ende aller dieser zahllosen Schwieger-

müttergeschichten — ihr Mitschuldiger (der die Kinder aussetzte?) jedoch geblendet (8. Streifen).

2. Die Novelle der Aquila d'oro. Ein Schwank in boccaceskem Geiste, der in mehreren Ver-

sionen vorliegt, ist die Quelle für die ausserordentlich breit erzählte Reliefdarstellung (2 Tafeln zu je

8 Streifen) in Casa Cagnola, die ausführlichste dieser Art, die jemals aus der Werkstatt der Embriachi

hervorgegangen ist, aber anscheinend keine Nachfolge gefunden hat. Die älteste bekannte Version

scheint im Pecorone des Ser Giovanni Fiorentino (von 1378) erhalten zu sein;1 eine jüngere französische

\f\

i ß» V

_____j-.-i

Fig. 28. Detail des Kästchens im Louvre (Nr. 80).

1 Giorn. IX, nov. 2; vgl. Gorra, Studj di critica letteraria, Bologna 1892, p. 3i6ff.