270

Julius von Schlosser.

mals der König, von Pagen begleitet, daneben wieder die alte Frau mit dem Jäger im Gespräch;

dieser wird dann von dem König einer Art Hohepriester mit seltsamem Corno vorgestellt. Hierauf das

wieder vereinigte Königspaar im Ehebett (vielleicht nicht an richtiger Stelle?). Es folgen: die Ueber-

raschung der Königin (?) und einer ihrer Frauen im Bette durch bewaffnete Krieger; dann zwei Jünglinge,

der eine knieend, der andere bereits entseelt (?) zur Erde hingestreckt, neben ihnen der Henker mit dem

Schwerte; hierauf ein Bote(?), vor dem König knieend, neben ihm der Einsiedler (7. Streifen). Der

8. Streifen zeigt zuerst den Jäger (?), einen Jüngling umarmend; ein festliches Bankett, an dem das Königs-

paar und ein zweites jüngeres (?) Paar theilnehmen, schliesst den kleinen Roman ab.

Möglicherweise steht der Cyklus mit dem Heliasroman in Verbindung, mit dem zusammen er

eine der beiden Truhen geziert haben mag.

4. Geschichte der Griseldis. Die berühmte, auch in einem deutschen Volksbuch behandelte

Geschichte, die trotz ihrer inneren Unwahrheit und Widerwärtigkeit stets empfindsame Gemüther

angezogen hat, geht bekanntlich auf Boccaccios Decameron (Giorn. X, nov. 10) zurück und ist durch

Petrarcas lateinische Uebersetzung frühzeitig in Frankreich bekannt geworden. Thomas von Saluzzo

erzählt in seinem »Chevalier errant« gleichfalls die Geschichte seiner fabelhaften Stammmutter; auch in

Chaucers »Canterbury Tales« trägt der Clerk von Oxford sie vor. Dieser populäre Stoff scheint, wie

schon Molinier erkannt hat, auf einigen unserer Kästchen dargestellt zu sein (Kensington-Museum,

Nr. 54; Louvre, Nr. 80, vgl. Fig. 28; Rom, Nr. 102, vgl. Fig. 29 und 3o). Die beiden ersten stimmen

fast wörtlich überein; das technisch viel hervorragendere Kästchen in Rom zeigt starke Abweichungen;"

doch wüsste ich, trotz der sehr freien und stark abgekürzten Behandlung des Stoffes, wegen der vielfachen

Uebereinstimmung keine bessere Erklärung vorzuschlagen. Die dargestellten Scenen sind folgende:

1. Die Vermählung des Markgrafen von Saluzzo mit dem armen Hirtenmädchen vor deren Vater.

2. Der Brautzug; Diener tragen in Kisten und Truhen die Ausstattung. 3. Markgraf Gualtieri kündigt

der Griseldis die Scheidung an (?). Auf dem Kästchen in Rom findet sich diese Scene nicht. 4. Griseldis

empfängt die angebliche Braut des Gatten, ihre Tochter (?, vgl. Fig. 28 und 3o). 5. Festlicher Brautzug.

6. Griseldis mit den beiden Kindern vor dem Gemahl; die Wiedervereinigung des Paares. Das Kästchen

in Rom bietet eine sehr freie, fast nur die festlichen Vorgänge heraushebende Paraphrase. Die Mär

von der standhaften Griseldis ist noch im Quattrocento gern auf Cassonibildchen behandelt worden

(Gallerie in Modena, Raccolta Morelli in Bergamo).

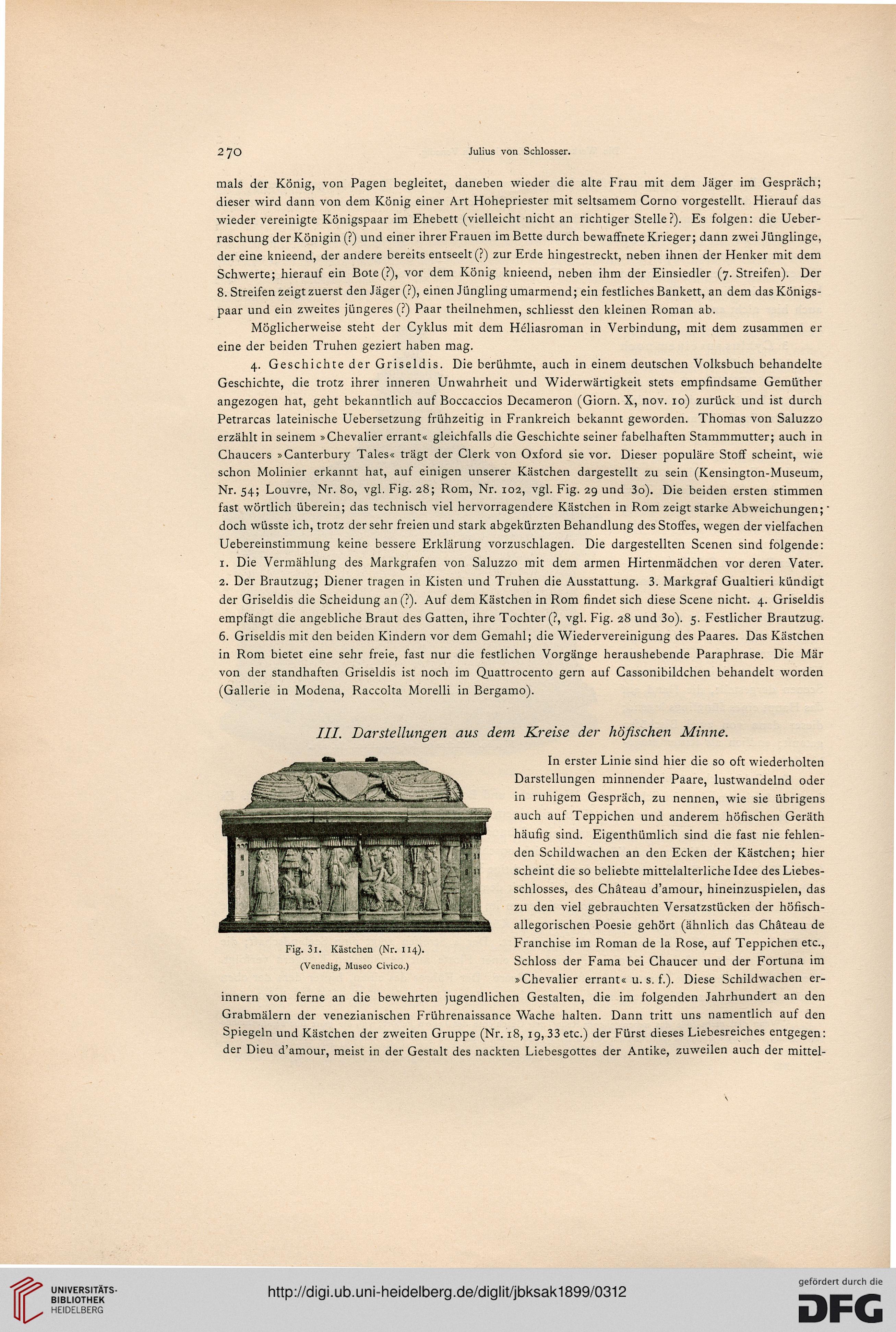

III. Bar Stellungen aus dem Kreise der höfischen Minne.

In erster Linie sind hier die so oft wiederholten

Darstellungen minnender Paare, lustwandelnd oder

in ruhigem Gespräch, zu nennen, wie sie übrigens

auch auf Teppichen und anderem höfischen Geräth

häufig sind. Eigenthümlich sind die fast nie fehlen-

den Schildwachen an den Ecken der Kästchen; hier

scheint die so beliebte mittelalterliche Idee des Liebes-

schlosses, des Chäteau d'amour, hineinzuspielen, das

zu den viel gebrauchten Versatzstücken der höfisch-

allegorischen Poesie gehört (ähnlich das Chäteau de

Franchise im Roman de la Rose, auf Teppichen etc.,

Schloss der Fama bei Chaucer und der Fortuna im

»Chevalier errant« u. s. f.). Diese Schildwachen er-

innern von ferne an die bewehrten jugendlichen Gestalten, die im folgenden Jahrhundert an den

Grabmälern der venezianischen Frührenaissance Wache halten. Dann tritt uns namentlich auf den

Spiegeln und Kästchen der zweiten Gruppe (Nr. 18, ig, 33 etc.) der Fürst dieses Liebesreiches entgegen:

der Dieu d'amour, meist in der Gestalt des nackten Liebesgottes der Antike, zuweilen auch der mittel-

Fig. 3l. Kästchen (Nr. 114).

(Venedig, Museo Civico.)

Julius von Schlosser.

mals der König, von Pagen begleitet, daneben wieder die alte Frau mit dem Jäger im Gespräch;

dieser wird dann von dem König einer Art Hohepriester mit seltsamem Corno vorgestellt. Hierauf das

wieder vereinigte Königspaar im Ehebett (vielleicht nicht an richtiger Stelle?). Es folgen: die Ueber-

raschung der Königin (?) und einer ihrer Frauen im Bette durch bewaffnete Krieger; dann zwei Jünglinge,

der eine knieend, der andere bereits entseelt (?) zur Erde hingestreckt, neben ihnen der Henker mit dem

Schwerte; hierauf ein Bote(?), vor dem König knieend, neben ihm der Einsiedler (7. Streifen). Der

8. Streifen zeigt zuerst den Jäger (?), einen Jüngling umarmend; ein festliches Bankett, an dem das Königs-

paar und ein zweites jüngeres (?) Paar theilnehmen, schliesst den kleinen Roman ab.

Möglicherweise steht der Cyklus mit dem Heliasroman in Verbindung, mit dem zusammen er

eine der beiden Truhen geziert haben mag.

4. Geschichte der Griseldis. Die berühmte, auch in einem deutschen Volksbuch behandelte

Geschichte, die trotz ihrer inneren Unwahrheit und Widerwärtigkeit stets empfindsame Gemüther

angezogen hat, geht bekanntlich auf Boccaccios Decameron (Giorn. X, nov. 10) zurück und ist durch

Petrarcas lateinische Uebersetzung frühzeitig in Frankreich bekannt geworden. Thomas von Saluzzo

erzählt in seinem »Chevalier errant« gleichfalls die Geschichte seiner fabelhaften Stammmutter; auch in

Chaucers »Canterbury Tales« trägt der Clerk von Oxford sie vor. Dieser populäre Stoff scheint, wie

schon Molinier erkannt hat, auf einigen unserer Kästchen dargestellt zu sein (Kensington-Museum,

Nr. 54; Louvre, Nr. 80, vgl. Fig. 28; Rom, Nr. 102, vgl. Fig. 29 und 3o). Die beiden ersten stimmen

fast wörtlich überein; das technisch viel hervorragendere Kästchen in Rom zeigt starke Abweichungen;"

doch wüsste ich, trotz der sehr freien und stark abgekürzten Behandlung des Stoffes, wegen der vielfachen

Uebereinstimmung keine bessere Erklärung vorzuschlagen. Die dargestellten Scenen sind folgende:

1. Die Vermählung des Markgrafen von Saluzzo mit dem armen Hirtenmädchen vor deren Vater.

2. Der Brautzug; Diener tragen in Kisten und Truhen die Ausstattung. 3. Markgraf Gualtieri kündigt

der Griseldis die Scheidung an (?). Auf dem Kästchen in Rom findet sich diese Scene nicht. 4. Griseldis

empfängt die angebliche Braut des Gatten, ihre Tochter (?, vgl. Fig. 28 und 3o). 5. Festlicher Brautzug.

6. Griseldis mit den beiden Kindern vor dem Gemahl; die Wiedervereinigung des Paares. Das Kästchen

in Rom bietet eine sehr freie, fast nur die festlichen Vorgänge heraushebende Paraphrase. Die Mär

von der standhaften Griseldis ist noch im Quattrocento gern auf Cassonibildchen behandelt worden

(Gallerie in Modena, Raccolta Morelli in Bergamo).

III. Bar Stellungen aus dem Kreise der höfischen Minne.

In erster Linie sind hier die so oft wiederholten

Darstellungen minnender Paare, lustwandelnd oder

in ruhigem Gespräch, zu nennen, wie sie übrigens

auch auf Teppichen und anderem höfischen Geräth

häufig sind. Eigenthümlich sind die fast nie fehlen-

den Schildwachen an den Ecken der Kästchen; hier

scheint die so beliebte mittelalterliche Idee des Liebes-

schlosses, des Chäteau d'amour, hineinzuspielen, das

zu den viel gebrauchten Versatzstücken der höfisch-

allegorischen Poesie gehört (ähnlich das Chäteau de

Franchise im Roman de la Rose, auf Teppichen etc.,

Schloss der Fama bei Chaucer und der Fortuna im

»Chevalier errant« u. s. f.). Diese Schildwachen er-

innern von ferne an die bewehrten jugendlichen Gestalten, die im folgenden Jahrhundert an den

Grabmälern der venezianischen Frührenaissance Wache halten. Dann tritt uns namentlich auf den

Spiegeln und Kästchen der zweiten Gruppe (Nr. 18, ig, 33 etc.) der Fürst dieses Liebesreiches entgegen:

der Dieu d'amour, meist in der Gestalt des nackten Liebesgottes der Antike, zuweilen auch der mittel-

Fig. 3l. Kästchen (Nr. 114).

(Venedig, Museo Civico.)