Die Werkstatt der Embriachi in Venedig.

271

alterlichen Form des königlichen Beherrschers der Herzen sich nähernd, wie sie Boccaccio und ähn-

lich der »Chevalier errant« schildern; neben ihm die Deesse d'amour, völlig im Geiste des Mittelalters

gebildet (Nr. 6, 9, 72), in der sich die Erinnerung an die altheidnische Venus mit der einer ganz anderen

Empfindungsweise entsprungenen Liebeskönigin der Provencalen1 mischt. Ihrer Darstellung begegnen

wir sehr häufig, zumal auf französischem Elfenbeingeräth. In diesen Kreis gehören auch noch die

wappenhaltenden Putti, in der jüngeren Gruppe häufig bekleidet und weiblich (auf den Spiegeln auch

nackt? s. Nr. 6), ähnlich den Victorien gebildet.

Ich erwähne hier anschliessend nur noch mit wenigen Worten die Jagdscenen sowie die bereits

mit ziemlicher Naturtreue wiedergegebenen Darstellungen von allerhand Gethier (Casa Cagnola, Käst-

chen Nr. 117 in Wien; vgl. Nr. 110 in Turin; Nr. 114 in Venedig, vgl. Fig. 3i), zu dessen Beobachtung

sich den Künstlern in den Zwingern der Burgen Gelegenheit genug ergeben mochte. Wie ein letztes

Aufflackern mittelalterlichen Geistes muthen uns hingegen die phantastischen Darstellungen (Sirene,

Centaur, wilde Männer, Basilisk, eine Art von mittelalterlich-groteskem Arion) einiger Kästchen der

zweiten Gruppe an (hervorragendes Beispiel das Turiner Kästchen Nr. 110).

IV. Scholastischer Kreis.

Die zunehmende Bildung des ritterlichen Laienthums konnte von der scholastischen Wissenschaft

nicht unberührt bleiben, deren Kategorien und Schemata denn auch auf die bildende Kunst eingewirkt

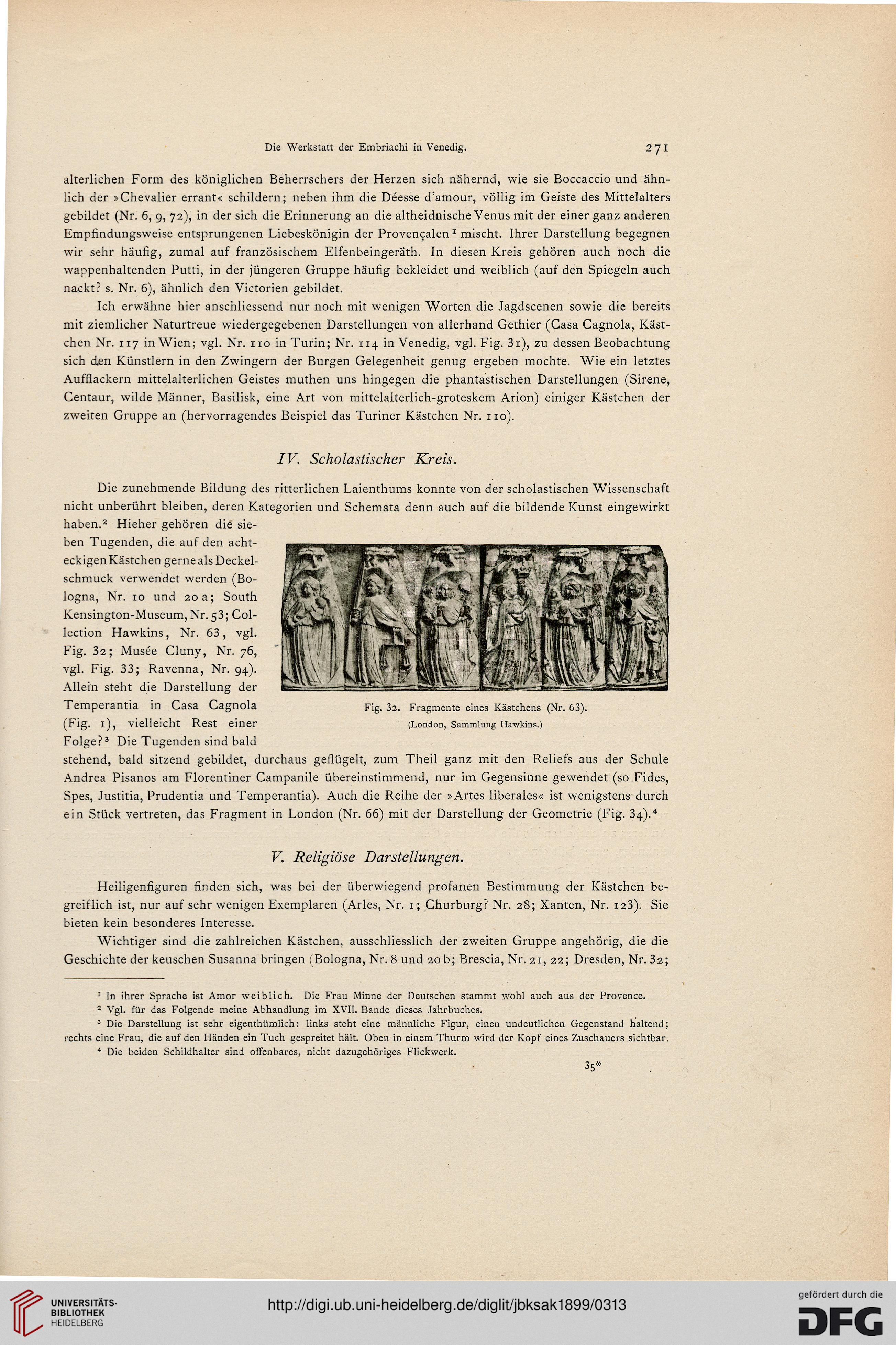

haben.2 Hieher gehören die sie-

ben Tugenden, die auf den acht-

eckigen Kästchen gerne als Deckel-

schmuck verwendet werden (Bo-

logna, Nr. 10 und 20 a; South

Kensington-Museum, Nr. 53; Col-

lection Hawkins, Nr. 63, vgl.

Fig. 32; Musee Cluny, Nr. 76,

vgl. Fig. 33; Ravenna, Nr. 94).

Allein steht die Darstellung der

Temperantia in Casa Cagnola

(Fig. 1), vielleicht Rest einer

Folge?3 Die Tugenden sind bald

stehend, bald sitzend gebildet, durchaus geflügelt, zum Theil ganz mit den Reliefs aus der Schule

Andrea Pisanos am Florentiner Campanile übereinstimmend, nur im Gegensinne gewendet (so Fides,

Spes, Justitia, Prudentia und Temperantia). Auch die Reihe der »Artes liberales« ist wenigstens durch

ein Stück vertreten, das Fragment in London (Nr. 66) mit der Darstellung der Geometrie (Fig. 34).4

Fig. 32. Fragmente eines Kästchens (Nr. 63).

(London, Sammlung Hawkins.)

V. Religiöse Darstellungen.

Heiligenfiguren finden sich, was bei der überwiegend profanen Bestimmung der Kästchen be-

greiflich ist, nur auf sehr wenigen Exemplaren (Arles, Nr. 1; Churburg? Nr. 28; Xanten, Nr. 123). Sie

bieten kein besonderes Interesse.

Wichtiger sind die zahlreichen Kästchen, ausschliesslich der zweiten Gruppe angehörig, die die

Geschichte der keuschen Susanna bringen ( Bologna, Nr. 8 und 20 b; Brescia, Nr. 21, 22; Dresden, Nr. 32;

1 In ihrer Sprache ist Amor weiblich. Die Frau Minne der Deutschen stammt wohl auch aus der Provence.

2 Vgl. für das Folgende meine Abhandlung im XVII. Bande dieses Jahrbuches.

3 Die Darstellung ist sehr eigenthümlich: links steht eine männliche Figur, einen undeutlichen Gegenstand haltend;

rechts eine Frau, die auf den Händen ein Tuch gespreitet hält. Oben in einem Thurm wird der Kopf eines Zuschauers sichtbar.

4 Die beiden Schildhalter sind offenbares, nicht dazugehöriges Flickwerk.

35*

271

alterlichen Form des königlichen Beherrschers der Herzen sich nähernd, wie sie Boccaccio und ähn-

lich der »Chevalier errant« schildern; neben ihm die Deesse d'amour, völlig im Geiste des Mittelalters

gebildet (Nr. 6, 9, 72), in der sich die Erinnerung an die altheidnische Venus mit der einer ganz anderen

Empfindungsweise entsprungenen Liebeskönigin der Provencalen1 mischt. Ihrer Darstellung begegnen

wir sehr häufig, zumal auf französischem Elfenbeingeräth. In diesen Kreis gehören auch noch die

wappenhaltenden Putti, in der jüngeren Gruppe häufig bekleidet und weiblich (auf den Spiegeln auch

nackt? s. Nr. 6), ähnlich den Victorien gebildet.

Ich erwähne hier anschliessend nur noch mit wenigen Worten die Jagdscenen sowie die bereits

mit ziemlicher Naturtreue wiedergegebenen Darstellungen von allerhand Gethier (Casa Cagnola, Käst-

chen Nr. 117 in Wien; vgl. Nr. 110 in Turin; Nr. 114 in Venedig, vgl. Fig. 3i), zu dessen Beobachtung

sich den Künstlern in den Zwingern der Burgen Gelegenheit genug ergeben mochte. Wie ein letztes

Aufflackern mittelalterlichen Geistes muthen uns hingegen die phantastischen Darstellungen (Sirene,

Centaur, wilde Männer, Basilisk, eine Art von mittelalterlich-groteskem Arion) einiger Kästchen der

zweiten Gruppe an (hervorragendes Beispiel das Turiner Kästchen Nr. 110).

IV. Scholastischer Kreis.

Die zunehmende Bildung des ritterlichen Laienthums konnte von der scholastischen Wissenschaft

nicht unberührt bleiben, deren Kategorien und Schemata denn auch auf die bildende Kunst eingewirkt

haben.2 Hieher gehören die sie-

ben Tugenden, die auf den acht-

eckigen Kästchen gerne als Deckel-

schmuck verwendet werden (Bo-

logna, Nr. 10 und 20 a; South

Kensington-Museum, Nr. 53; Col-

lection Hawkins, Nr. 63, vgl.

Fig. 32; Musee Cluny, Nr. 76,

vgl. Fig. 33; Ravenna, Nr. 94).

Allein steht die Darstellung der

Temperantia in Casa Cagnola

(Fig. 1), vielleicht Rest einer

Folge?3 Die Tugenden sind bald

stehend, bald sitzend gebildet, durchaus geflügelt, zum Theil ganz mit den Reliefs aus der Schule

Andrea Pisanos am Florentiner Campanile übereinstimmend, nur im Gegensinne gewendet (so Fides,

Spes, Justitia, Prudentia und Temperantia). Auch die Reihe der »Artes liberales« ist wenigstens durch

ein Stück vertreten, das Fragment in London (Nr. 66) mit der Darstellung der Geometrie (Fig. 34).4

Fig. 32. Fragmente eines Kästchens (Nr. 63).

(London, Sammlung Hawkins.)

V. Religiöse Darstellungen.

Heiligenfiguren finden sich, was bei der überwiegend profanen Bestimmung der Kästchen be-

greiflich ist, nur auf sehr wenigen Exemplaren (Arles, Nr. 1; Churburg? Nr. 28; Xanten, Nr. 123). Sie

bieten kein besonderes Interesse.

Wichtiger sind die zahlreichen Kästchen, ausschliesslich der zweiten Gruppe angehörig, die die

Geschichte der keuschen Susanna bringen ( Bologna, Nr. 8 und 20 b; Brescia, Nr. 21, 22; Dresden, Nr. 32;

1 In ihrer Sprache ist Amor weiblich. Die Frau Minne der Deutschen stammt wohl auch aus der Provence.

2 Vgl. für das Folgende meine Abhandlung im XVII. Bande dieses Jahrbuches.

3 Die Darstellung ist sehr eigenthümlich: links steht eine männliche Figur, einen undeutlichen Gegenstand haltend;

rechts eine Frau, die auf den Händen ein Tuch gespreitet hält. Oben in einem Thurm wird der Kopf eines Zuschauers sichtbar.

4 Die beiden Schildhalter sind offenbares, nicht dazugehöriges Flickwerk.

35*