272

Julius von Schlosser.

Kamm in Florenz, Nr. 36; Köln, Nr. 47; Krakau, Nr. 48; British Museum, Nr. 52; Modena, Nr. 70;

Ravenna, Nr. 98, 100; Modenesische Sammlung in Wien, Nr. 122, 123). Die Quelle ist bekanntlich in

dem nur griechisch vorhandenen, als apokryph betrachteten Anhang zum Buche Daniel, cap. i3ff.,

zu suchen.1 Die Geschichte ist mit grosser Ausführlichkeit fast wie ein kleiner Roman erzählt:

Susanna, zuweilen von einer bejahrten Duena gefolgt, kommt zum Bade im Baumgarten, entkleidet

sich, wird von den zwei lüsternen Alten aus ihrem Versteck belauscht2 und entflieht; die in der Spät-

renaissance so oft und mit Behagen dargestellte Scene der Bedrängung Susannas durch die beiden Greise

kommt hier nicht vor. Die Alten erheben Klage; Susanna erscheint, von Schergen geführt, vor dem

Richter. Der kleine Daniel begegnet ihr und bringt ihre Unschuld an den Tag. Die Ankläger ereilt ge-

rechte Strafe; an einen brennenden Scheiterhaufen gefesselt, werden sie, zu erbaulichem Ende, gesteinigt.

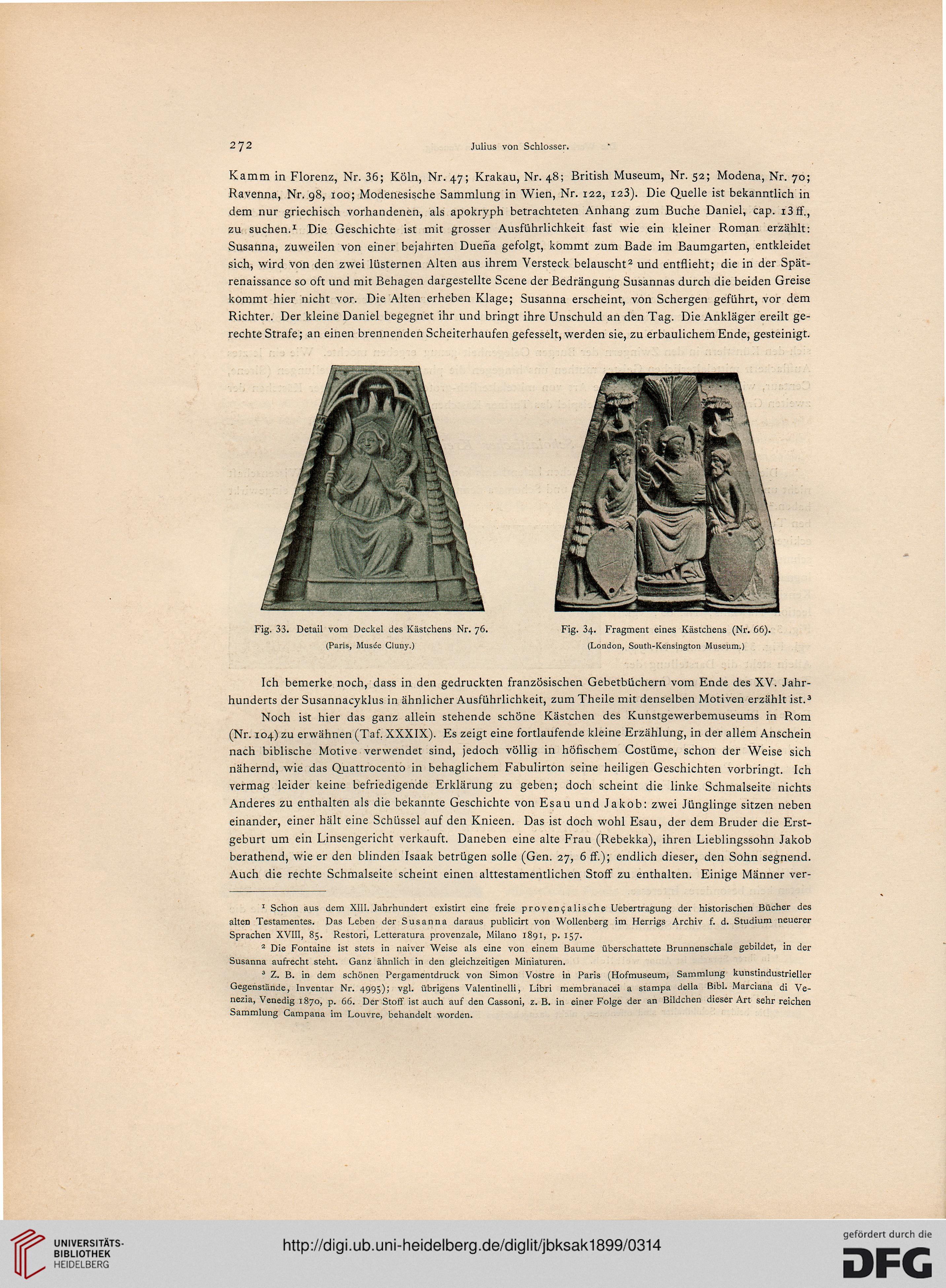

Fig. 33. Detail vom Deckel des Kästchens Nr. 76.

(Paris, Muse"e Cluny.)

Fig. 34. Fragment eines Kästchens (Nr. 66).

(London, South-Kensington Museum.)

Ich bemerke noch, dass in den gedruckten französischen Gebetbüchern vom Ende des XV. Jahr-

hunderts der Susannacyklus in ähnlicher Ausführlichkeit, zumTheile mit denselben Motiven erzählt ist.3

Noch ist hier das ganz allein stehende schöne Kästchen des Kunstgewerbemuseums in Rom

(Nr. 104) zu erwähnen (Taf. XXXIX). Es zeigt eine fortlaufende kleine Erzählung, in der allem Anschein

nach biblische Motive verwendet sind, jedoch völlig in höfischem Costüme, schon der Weise sich

nähernd, wie das Quattrocento in behaglichem Fabulirton seine heiligen Geschichten vorbringt. Ich

vermag leider keine befriedigende Erklärung zu geben; doch scheint die linke Schmalseite nichts

Anderes zu enthalten als die bekannte Geschichte von Esau und Jakob: zwei Jünglinge sitzen neben

einander, einer hält eine Schüssel auf den Knieen. Das ist doch wohl Esau, der dem Bruder die Erst-

geburt um ein Linsengericht verkauft. Daneben eine alte Frau (Rebekka), ihren Lieblingssohn Jakob

berathend, wie er den blinden Isaak betrügen solle (Gen. 27, 6 ff.); endlich dieser, den Sohn segnend.

Auch die rechte Schmalseite scheint einen alttestamentlichen Stoff zu enthalten. Einige Männer ver-

1 Schon aus dem XIII. Jahrhundert existirt eine freie provencalische Uebertragung der historischen Bücher des

alten Testamentes. Das Leben der Susanna daraus publicirt von Wollenberg im Herrigs Archiv f. d. Studium neuerer

Sprachen XVIII, 85. Restori, Letteratura provenzale, Milano 1891, p. 157.

2 Die Fontaine ist stets in naiver Weise als eine von einem Baume überschattete Brunnenschale gebildet, in der

Susanna aufrecht steht. Ganz ähnlich in den gleichzeitigen Miniaturen.

3 Z. B. in dem schönen Pergamentdruck von Simon Vostre in Paris (Hofmuseum, Sammlung kunstindustrieller

Gegenstände, Inventar Nr. 4995); vgl. übrigens Valentinelli, Libri membranacei a stampa della Bibl. Marciana di Ve-

nezia, Venedig 1870, p. 66. Der Stoff ist auch auf den Cassoni, z. B. in einer Folge der an Bildchen dieser Art sehr reichen

Sammlung Campana im Louvre, behandelt worden.

Julius von Schlosser.

Kamm in Florenz, Nr. 36; Köln, Nr. 47; Krakau, Nr. 48; British Museum, Nr. 52; Modena, Nr. 70;

Ravenna, Nr. 98, 100; Modenesische Sammlung in Wien, Nr. 122, 123). Die Quelle ist bekanntlich in

dem nur griechisch vorhandenen, als apokryph betrachteten Anhang zum Buche Daniel, cap. i3ff.,

zu suchen.1 Die Geschichte ist mit grosser Ausführlichkeit fast wie ein kleiner Roman erzählt:

Susanna, zuweilen von einer bejahrten Duena gefolgt, kommt zum Bade im Baumgarten, entkleidet

sich, wird von den zwei lüsternen Alten aus ihrem Versteck belauscht2 und entflieht; die in der Spät-

renaissance so oft und mit Behagen dargestellte Scene der Bedrängung Susannas durch die beiden Greise

kommt hier nicht vor. Die Alten erheben Klage; Susanna erscheint, von Schergen geführt, vor dem

Richter. Der kleine Daniel begegnet ihr und bringt ihre Unschuld an den Tag. Die Ankläger ereilt ge-

rechte Strafe; an einen brennenden Scheiterhaufen gefesselt, werden sie, zu erbaulichem Ende, gesteinigt.

Fig. 33. Detail vom Deckel des Kästchens Nr. 76.

(Paris, Muse"e Cluny.)

Fig. 34. Fragment eines Kästchens (Nr. 66).

(London, South-Kensington Museum.)

Ich bemerke noch, dass in den gedruckten französischen Gebetbüchern vom Ende des XV. Jahr-

hunderts der Susannacyklus in ähnlicher Ausführlichkeit, zumTheile mit denselben Motiven erzählt ist.3

Noch ist hier das ganz allein stehende schöne Kästchen des Kunstgewerbemuseums in Rom

(Nr. 104) zu erwähnen (Taf. XXXIX). Es zeigt eine fortlaufende kleine Erzählung, in der allem Anschein

nach biblische Motive verwendet sind, jedoch völlig in höfischem Costüme, schon der Weise sich

nähernd, wie das Quattrocento in behaglichem Fabulirton seine heiligen Geschichten vorbringt. Ich

vermag leider keine befriedigende Erklärung zu geben; doch scheint die linke Schmalseite nichts

Anderes zu enthalten als die bekannte Geschichte von Esau und Jakob: zwei Jünglinge sitzen neben

einander, einer hält eine Schüssel auf den Knieen. Das ist doch wohl Esau, der dem Bruder die Erst-

geburt um ein Linsengericht verkauft. Daneben eine alte Frau (Rebekka), ihren Lieblingssohn Jakob

berathend, wie er den blinden Isaak betrügen solle (Gen. 27, 6 ff.); endlich dieser, den Sohn segnend.

Auch die rechte Schmalseite scheint einen alttestamentlichen Stoff zu enthalten. Einige Männer ver-

1 Schon aus dem XIII. Jahrhundert existirt eine freie provencalische Uebertragung der historischen Bücher des

alten Testamentes. Das Leben der Susanna daraus publicirt von Wollenberg im Herrigs Archiv f. d. Studium neuerer

Sprachen XVIII, 85. Restori, Letteratura provenzale, Milano 1891, p. 157.

2 Die Fontaine ist stets in naiver Weise als eine von einem Baume überschattete Brunnenschale gebildet, in der

Susanna aufrecht steht. Ganz ähnlich in den gleichzeitigen Miniaturen.

3 Z. B. in dem schönen Pergamentdruck von Simon Vostre in Paris (Hofmuseum, Sammlung kunstindustrieller

Gegenstände, Inventar Nr. 4995); vgl. übrigens Valentinelli, Libri membranacei a stampa della Bibl. Marciana di Ve-

nezia, Venedig 1870, p. 66. Der Stoff ist auch auf den Cassoni, z. B. in einer Folge der an Bildchen dieser Art sehr reichen

Sammlung Campana im Louvre, behandelt worden.