Die Waffenschmiede Seusenhofer, ihre Werke und ihre Beziehungen zu habsburgischen und anderen Regenten. 289

XV. Jahrhunderts. Die Diechlinge sind oben viermal geschoben, doppelschienig und zum Abstecken

eingerichtet. Die schmalen Eisenschuhe sind neunmal geschoben (Fig. 1).

Auf dem Barte, den Achselverstärkungen, den Armkacheln, auf den Unterarmröhren und den

Diechlingen ist als Plattnerzeichen — nicht das Kleeblatt der Treytz sondern ein Turnierhelm ein-

geschlagen. Der Turnierhelm ist aber eine Figur aus dem Wappen des Konrad Seusenhofer, das

zwei gegeneinanderstehende Turnierhelme in einem Querbalken zeigt, wie wir aus dem Siegel ersehen,

welches wir hier nach einem Abdrucke in Abbildung Fig. 2 bringen. Das Original befindet sich im

Landesmuseum Ferdinandeum in Innsbruck.

Konrad hat aber, und zwar ziemlich selbst-

ständig, unter seinem Vetter Jörg Treytz

gearbeitet. Daraus ist zu schliessen, dass wir

in diesem Harnische eine frühe Arbeit des

Konrad vor uns haben, die mit jener Be-

stellung bei Treytz um 1488 nicht zu ver-

wechseln ist.

Der Harnisch ist bereits im Inventare

der Waffen des Schlosses Ambras von 1583

genau beschrieben; wenn er wirklich dem

Prinzen Philipp angehört hatte, woran zu

zweifeln kein Anlass ist, dann ist er knapp

um 1484 gefertigt. Die Marke findet sich auch

in der Waffensammlung des Schlosses Chur-

burg. Allen Anzeichen nach gelangte der

Gegenstand aus dem Besitze des Kaisers

Maximilian I. in die Hände des Erzherzogs,

nachmaligen Kaisers Ferdinand I. und nach

dessen Ableben als Erbstück in jene seines

Sohnes Erzherzog Ferdinand von Tirol.

Von beiden Brüdern Seusenhofer

kann nur der ältere, Konrad, diesen Har-

nisch gefertigt haben, da Hans erst 1470 ge-

boren ist.

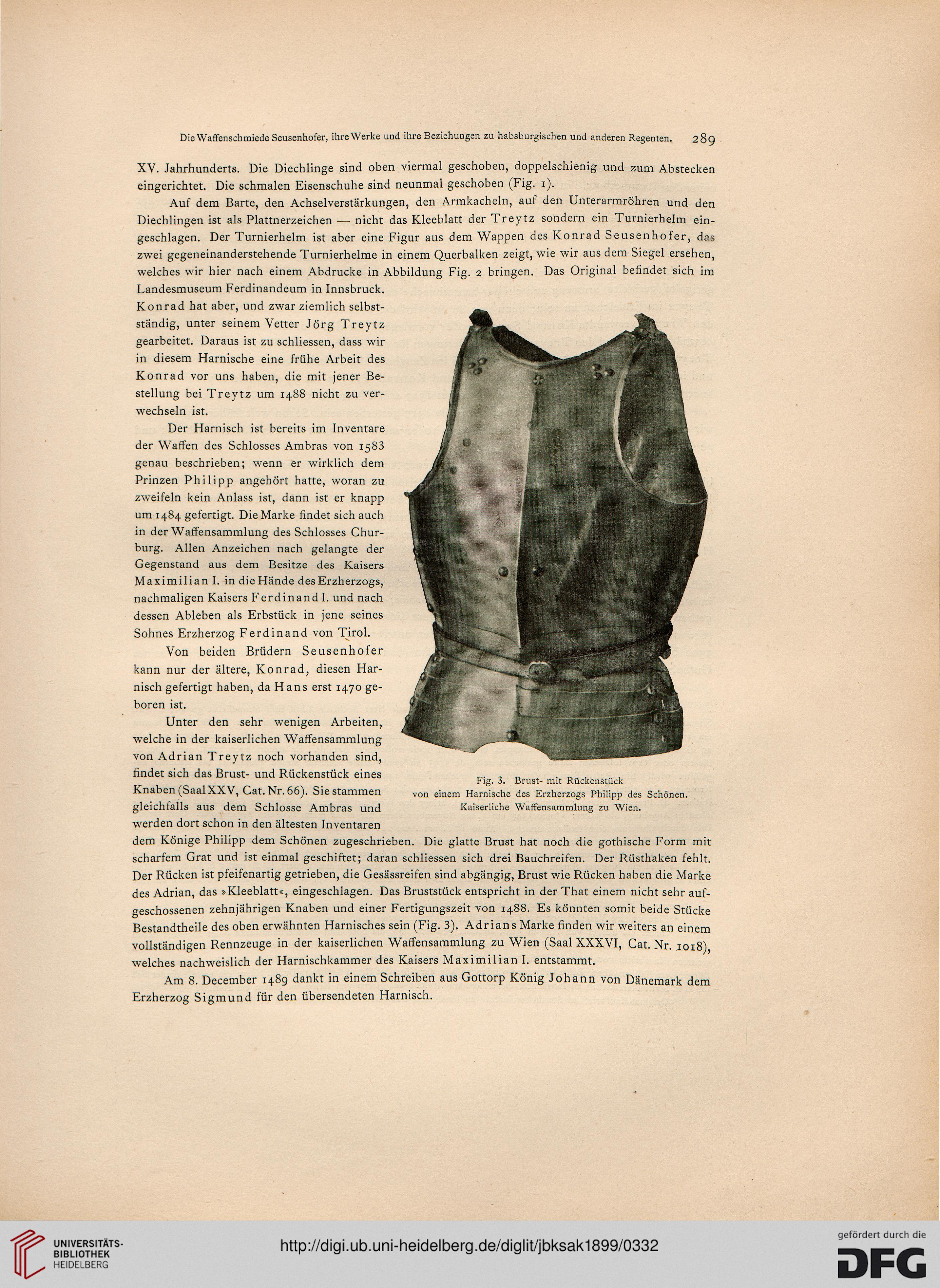

Unter den sehr wenigen Arbeiten,

welche in der kaiserlichen Waffensammlung

von Adrian Treytz noch vorhanden sind,

findet sich das Brust- und Rückenstück eines

Knaben (SaalXXV, Cat.Nr.66). Sie stammen

gleichfalls aus dem Schlosse Ambras und

werden dort schon in den ältesten Inventaren

dem Könige Philipp dem Schönen zugeschrieben. Die glatte Brust hat noch die gothische Form mit

scharfem Grat und ist einmal geschiftet; daran schliessen sich drei Bauchreifen. Der Rüsthaken fehlt.

Der Rücken ist pfeifenartig getrieben, die Gesässreifen sind abgängig, Brust wie Rücken haben die Marke

des Adrian, das »Kleeblatt«, eingeschlagen. Das Bruststück entspricht in der That einem nicht sehr auf-

geschossenen zehnjährigen Knaben und einer Fertigungszeit von 1488. Es könnten somit beide Stücke

Bestandtheile des oben erwähnten Harnisches sein (Fig. 3). Adrians Marke finden wir weiters an einem

vollständigen Rennzeuge in der kaiserlichen Waffensammlung zu Wien (Saal XXXVI, Cat. Nr. 1018)

welches nachweislich der Harnischkammer des Kaisers Maximilian I. entstammt.

Am 8. December 1489 dankt in einem Schreiben aus Gottorp König Johann von Dänemark dem

Erzherzog Sigmund für den übersendeten Harnisch.

Fig. 3. Brust- mit Rückenstück

von einem Harnische des Erzherzogs Philipp des Schönen.

Kaiserliche Waffensammlung zu Wien.

XV. Jahrhunderts. Die Diechlinge sind oben viermal geschoben, doppelschienig und zum Abstecken

eingerichtet. Die schmalen Eisenschuhe sind neunmal geschoben (Fig. 1).

Auf dem Barte, den Achselverstärkungen, den Armkacheln, auf den Unterarmröhren und den

Diechlingen ist als Plattnerzeichen — nicht das Kleeblatt der Treytz sondern ein Turnierhelm ein-

geschlagen. Der Turnierhelm ist aber eine Figur aus dem Wappen des Konrad Seusenhofer, das

zwei gegeneinanderstehende Turnierhelme in einem Querbalken zeigt, wie wir aus dem Siegel ersehen,

welches wir hier nach einem Abdrucke in Abbildung Fig. 2 bringen. Das Original befindet sich im

Landesmuseum Ferdinandeum in Innsbruck.

Konrad hat aber, und zwar ziemlich selbst-

ständig, unter seinem Vetter Jörg Treytz

gearbeitet. Daraus ist zu schliessen, dass wir

in diesem Harnische eine frühe Arbeit des

Konrad vor uns haben, die mit jener Be-

stellung bei Treytz um 1488 nicht zu ver-

wechseln ist.

Der Harnisch ist bereits im Inventare

der Waffen des Schlosses Ambras von 1583

genau beschrieben; wenn er wirklich dem

Prinzen Philipp angehört hatte, woran zu

zweifeln kein Anlass ist, dann ist er knapp

um 1484 gefertigt. Die Marke findet sich auch

in der Waffensammlung des Schlosses Chur-

burg. Allen Anzeichen nach gelangte der

Gegenstand aus dem Besitze des Kaisers

Maximilian I. in die Hände des Erzherzogs,

nachmaligen Kaisers Ferdinand I. und nach

dessen Ableben als Erbstück in jene seines

Sohnes Erzherzog Ferdinand von Tirol.

Von beiden Brüdern Seusenhofer

kann nur der ältere, Konrad, diesen Har-

nisch gefertigt haben, da Hans erst 1470 ge-

boren ist.

Unter den sehr wenigen Arbeiten,

welche in der kaiserlichen Waffensammlung

von Adrian Treytz noch vorhanden sind,

findet sich das Brust- und Rückenstück eines

Knaben (SaalXXV, Cat.Nr.66). Sie stammen

gleichfalls aus dem Schlosse Ambras und

werden dort schon in den ältesten Inventaren

dem Könige Philipp dem Schönen zugeschrieben. Die glatte Brust hat noch die gothische Form mit

scharfem Grat und ist einmal geschiftet; daran schliessen sich drei Bauchreifen. Der Rüsthaken fehlt.

Der Rücken ist pfeifenartig getrieben, die Gesässreifen sind abgängig, Brust wie Rücken haben die Marke

des Adrian, das »Kleeblatt«, eingeschlagen. Das Bruststück entspricht in der That einem nicht sehr auf-

geschossenen zehnjährigen Knaben und einer Fertigungszeit von 1488. Es könnten somit beide Stücke

Bestandtheile des oben erwähnten Harnisches sein (Fig. 3). Adrians Marke finden wir weiters an einem

vollständigen Rennzeuge in der kaiserlichen Waffensammlung zu Wien (Saal XXXVI, Cat. Nr. 1018)

welches nachweislich der Harnischkammer des Kaisers Maximilian I. entstammt.

Am 8. December 1489 dankt in einem Schreiben aus Gottorp König Johann von Dänemark dem

Erzherzog Sigmund für den übersendeten Harnisch.

Fig. 3. Brust- mit Rückenstück

von einem Harnische des Erzherzogs Philipp des Schönen.

Kaiserliche Waffensammlung zu Wien.