DieWaffenschmiede Seusenhofer, ihre Werke und ihre Beziehungen zu habsburgischen und anderen Regenten. 2QQ

die technische Ausführung der Verzierungen, die Wahl der gleichen Motive, endlich gewisse politische

Anspielungen auf Ludwig XII. von Frankreich lassen vermuthen, dass König Heinrich diesen älteren

Rossharnisch später von einem deutschen Meister in ähnlicher Art wie den Mannsharnisch auszieren Hess,

um ihn mit diesem benutzen zu können. Die Auszierungen muss der König zwischen 1^12 und 1514

haben fertigen lassen.

Der Harnisch für Erzherzog Karl dürfte sich gleichfalls gefunden haben. Wenigstens stimmen

die angegebenen Daten überraschend genau mit den Grössenverhältnissen, den Detailformen und der

Ausstattung überein. Es ist dies der in der kaiserlichen Waffensammlung zu Wien befindliche, jetzt

offenbar irrig dem Könige Philipp I. von Castilien (1478—1506) zugeschriebene Prunkharnisch eines

etwa elfjährigen Knaben (Saal XXV, Kat. Nr. 66). Er stammt nicht unmittelbar aus dem alten Besitze

der nun vereinigten drei Waffenkammern von Wien, Ambras und Graz und seine Zuschreibung be-

ruht auch nur auf einer

Tradition, die schon darum

nicht aufrechtzuerhalten

ist, weil die allgemeine

Form der Zeit um 151 o an-

gehört, in welcher König

Philipp längstnichrmehr

am Leben war. Genau

stimmt aber die Grösse zu

Karl V., der, 1500 geboren,

zur Zeit der Fertigung des

Harnisches wirklich 11

oder 12 Jahre zählte. Die

auf dem Harnische sicht-

baren Embleme des Vliess-

ordens bestätigen noch die

Vermuthung; denn der

Prinz besass diesen Orden

in der That seit ig. Jänner

1501.

Der Harnisch (Tafel

XLI) ist ebenso wie jener

für den König von England

ein solcher für den Fusskampf mit getriebenem Kampfschurz, der durch Ausheben von segmentförmigen

Schurztheilen vorne und rückwärts auch zu Pferde gebraucht werden konnte, wie dies bis ungefähr

151g Mode war. Der burgundische Helm besitzt einen niederen gewulsteten Kamm, ein zweitheiliges

Kinnreff und ein mit dem Stirnstulp verbundenes, beiderseits gelochtes Visir. Das Verzierungsmotiv

bildet auch hier der Granatapfel. Die geschobenen Achseln sind in den Armbeugen geschlossen, trichter-

förmig gebildet und mit drei auf rothem Sammt aufgelegten vergoldeten durchbrochenen Silberstreifen

mit den Emblemen des Vliessordens im Ornament geziert. Das geschlossene Armzeug, getrieben, geätzt

und vergoldet, hat die Tracht der Zeit mit Schlitzen und Puffen nachgeahmt. Die Hentzen mit kurzen

Stulpen gehen im Umlauf und sind geriffelt. Die Kugelbrust ist mit fünf der oben beschriebenen, auf

Sammt aufgelegten Silberstreifen belegt. An diese, wie an den gleichverzierten Rücken schliesst sich

ein kurzer in Pfeifen getriebener Kampfschurz, auf welchem jede zweite Falte mit den durchbrochenen

Streifen belegt ist; die dazwischenliegenden waren vermuthlich mit andersfarbigem Sammt überzogen.

Die hoch in die Lenden reichenden Diechlinge sind wieder in der Form der verhauten Tracht ge-

trieben, geätzt und vergoldet. Die Kniebeugen decken grosse flache Muscheln. Auch die neunmal ge-

schobenen Stumpfschuhe zeigen die Tracht der Zeit.

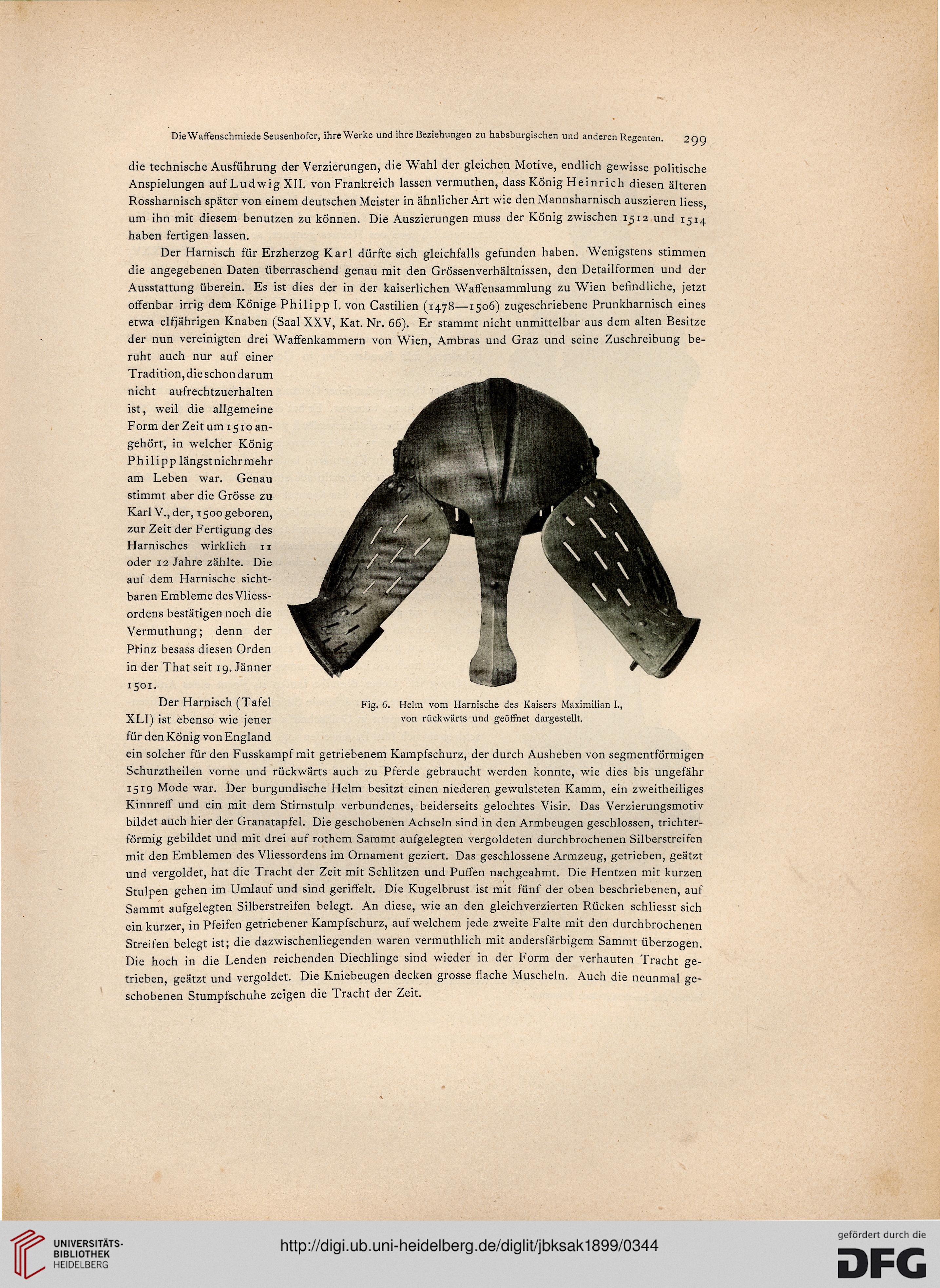

Fig. 6. Helm vom Harnische des Kaisers Maximilian I..

von rückwärts und geöffnet dargestellt.

die technische Ausführung der Verzierungen, die Wahl der gleichen Motive, endlich gewisse politische

Anspielungen auf Ludwig XII. von Frankreich lassen vermuthen, dass König Heinrich diesen älteren

Rossharnisch später von einem deutschen Meister in ähnlicher Art wie den Mannsharnisch auszieren Hess,

um ihn mit diesem benutzen zu können. Die Auszierungen muss der König zwischen 1^12 und 1514

haben fertigen lassen.

Der Harnisch für Erzherzog Karl dürfte sich gleichfalls gefunden haben. Wenigstens stimmen

die angegebenen Daten überraschend genau mit den Grössenverhältnissen, den Detailformen und der

Ausstattung überein. Es ist dies der in der kaiserlichen Waffensammlung zu Wien befindliche, jetzt

offenbar irrig dem Könige Philipp I. von Castilien (1478—1506) zugeschriebene Prunkharnisch eines

etwa elfjährigen Knaben (Saal XXV, Kat. Nr. 66). Er stammt nicht unmittelbar aus dem alten Besitze

der nun vereinigten drei Waffenkammern von Wien, Ambras und Graz und seine Zuschreibung be-

ruht auch nur auf einer

Tradition, die schon darum

nicht aufrechtzuerhalten

ist, weil die allgemeine

Form der Zeit um 151 o an-

gehört, in welcher König

Philipp längstnichrmehr

am Leben war. Genau

stimmt aber die Grösse zu

Karl V., der, 1500 geboren,

zur Zeit der Fertigung des

Harnisches wirklich 11

oder 12 Jahre zählte. Die

auf dem Harnische sicht-

baren Embleme des Vliess-

ordens bestätigen noch die

Vermuthung; denn der

Prinz besass diesen Orden

in der That seit ig. Jänner

1501.

Der Harnisch (Tafel

XLI) ist ebenso wie jener

für den König von England

ein solcher für den Fusskampf mit getriebenem Kampfschurz, der durch Ausheben von segmentförmigen

Schurztheilen vorne und rückwärts auch zu Pferde gebraucht werden konnte, wie dies bis ungefähr

151g Mode war. Der burgundische Helm besitzt einen niederen gewulsteten Kamm, ein zweitheiliges

Kinnreff und ein mit dem Stirnstulp verbundenes, beiderseits gelochtes Visir. Das Verzierungsmotiv

bildet auch hier der Granatapfel. Die geschobenen Achseln sind in den Armbeugen geschlossen, trichter-

förmig gebildet und mit drei auf rothem Sammt aufgelegten vergoldeten durchbrochenen Silberstreifen

mit den Emblemen des Vliessordens im Ornament geziert. Das geschlossene Armzeug, getrieben, geätzt

und vergoldet, hat die Tracht der Zeit mit Schlitzen und Puffen nachgeahmt. Die Hentzen mit kurzen

Stulpen gehen im Umlauf und sind geriffelt. Die Kugelbrust ist mit fünf der oben beschriebenen, auf

Sammt aufgelegten Silberstreifen belegt. An diese, wie an den gleichverzierten Rücken schliesst sich

ein kurzer in Pfeifen getriebener Kampfschurz, auf welchem jede zweite Falte mit den durchbrochenen

Streifen belegt ist; die dazwischenliegenden waren vermuthlich mit andersfarbigem Sammt überzogen.

Die hoch in die Lenden reichenden Diechlinge sind wieder in der Form der verhauten Tracht ge-

trieben, geätzt und vergoldet. Die Kniebeugen decken grosse flache Muscheln. Auch die neunmal ge-

schobenen Stumpfschuhe zeigen die Tracht der Zeit.

Fig. 6. Helm vom Harnische des Kaisers Maximilian I..

von rückwärts und geöffnet dargestellt.