4

Wolfgang Kallab.

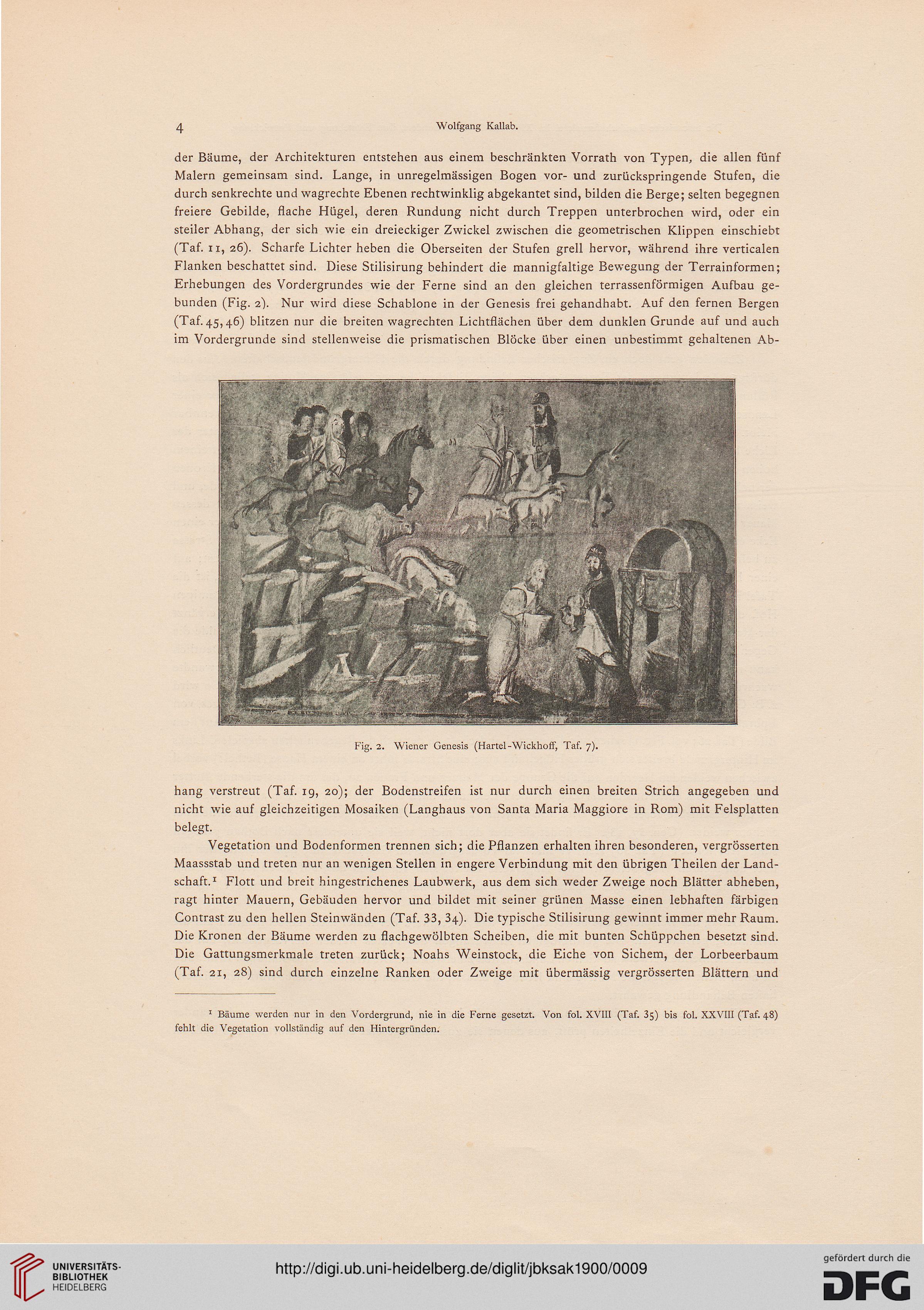

der Bäume, der Architekturen entstehen aus einem beschränkten Vorrath von Typen, die allen fünf

Malern gemeinsam sind. Lange, in unregelmässigen Bogen vor- und zurückspringende Stufen, die

durch senkrechte und wagrechte Ebenen rechtwinklig abgekantet sind, bilden die Berge; selten begegnen

freiere Gebilde, flache Hügel, deren Rundung nicht durch Treppen unterbrochen wird, oder ein

steiler Abhang, der sich wie ein dreieckiger Zwickel zwischen die geometrischen Klippen einschiebt

(Taf. ii, 26). Scharfe Lichter heben die Oberseiten der Stufen grell hervor, während ihre verticalen

Flanken beschattet sind. Diese Stilisirung behindert die mannigfaltige Bewegung der Terrainformen;

Erhebungen des Vordergrundes wie der Ferne sind an den gleichen terrassenförmigen Aufbau ge-

bunden (Fig. 2). Nur wird diese Schablone in der Genesis frei gehandhabt. Auf den fernen Bergen

(Taf. 45,46) blitzen nur die breiten wagrechten Lichtflächen über dem dunklen Grunde auf und auch

im Vordergrunde sind stellenweise die prismatischen Blöcke über einen unbestimmt gehaltenen Ab-

hang verstreut (Taf. 19, 20); der Bodenstreifen ist nur durch einen breiten Strich angegeben und

nicht wie auf gleichzeitigen Mosaiken (Langhaus von Santa Maria Maggiore in Rom) mit Felsplatten

belegt.

Vegetation und Bodenformen trennen sich; die Pflanzen erhalten ihren besonderen, vergrösserten

Maassstab und treten nur an wenigen Stellen in engere Verbindung mit den übrigen Theilen der Land-

schaft.1 Flott und breit hingestrichenes Laubwerk, aus dem sich weder Zweige noch Blätter abheben,

ragt hinter Mauern, Gebäuden hervor und bildet mit seiner grünen Masse einen lebhaften färbigen

Contrast zu den hellen Steinwänden (Taf. 33, 34). Die typische Stilisirung gewinnt immer mehr Raum.

Die Kronen der Bäume werden zu flachgewölbten Scheiben, die mit bunten Schüppchen besetzt sind.

Die Gattungsmerkmale treten zurück; Noahs Weinstock, die Eiche von Sichern, der Lorbeerbaum

(Taf. 21, 28) sind durch einzelne Ranken oder Zweige mit übermässig vergrösserten Blättern und

1 Bäume werden nur in den Vordergrund, nie in die Ferne gesetzt. Von fol. XVIII (Taf. 35) bis fol. XXVIII (Taf. 48)

fehlt die Vegetation vollständig auf den Hintergründen.

Wolfgang Kallab.

der Bäume, der Architekturen entstehen aus einem beschränkten Vorrath von Typen, die allen fünf

Malern gemeinsam sind. Lange, in unregelmässigen Bogen vor- und zurückspringende Stufen, die

durch senkrechte und wagrechte Ebenen rechtwinklig abgekantet sind, bilden die Berge; selten begegnen

freiere Gebilde, flache Hügel, deren Rundung nicht durch Treppen unterbrochen wird, oder ein

steiler Abhang, der sich wie ein dreieckiger Zwickel zwischen die geometrischen Klippen einschiebt

(Taf. ii, 26). Scharfe Lichter heben die Oberseiten der Stufen grell hervor, während ihre verticalen

Flanken beschattet sind. Diese Stilisirung behindert die mannigfaltige Bewegung der Terrainformen;

Erhebungen des Vordergrundes wie der Ferne sind an den gleichen terrassenförmigen Aufbau ge-

bunden (Fig. 2). Nur wird diese Schablone in der Genesis frei gehandhabt. Auf den fernen Bergen

(Taf. 45,46) blitzen nur die breiten wagrechten Lichtflächen über dem dunklen Grunde auf und auch

im Vordergrunde sind stellenweise die prismatischen Blöcke über einen unbestimmt gehaltenen Ab-

hang verstreut (Taf. 19, 20); der Bodenstreifen ist nur durch einen breiten Strich angegeben und

nicht wie auf gleichzeitigen Mosaiken (Langhaus von Santa Maria Maggiore in Rom) mit Felsplatten

belegt.

Vegetation und Bodenformen trennen sich; die Pflanzen erhalten ihren besonderen, vergrösserten

Maassstab und treten nur an wenigen Stellen in engere Verbindung mit den übrigen Theilen der Land-

schaft.1 Flott und breit hingestrichenes Laubwerk, aus dem sich weder Zweige noch Blätter abheben,

ragt hinter Mauern, Gebäuden hervor und bildet mit seiner grünen Masse einen lebhaften färbigen

Contrast zu den hellen Steinwänden (Taf. 33, 34). Die typische Stilisirung gewinnt immer mehr Raum.

Die Kronen der Bäume werden zu flachgewölbten Scheiben, die mit bunten Schüppchen besetzt sind.

Die Gattungsmerkmale treten zurück; Noahs Weinstock, die Eiche von Sichern, der Lorbeerbaum

(Taf. 21, 28) sind durch einzelne Ranken oder Zweige mit übermässig vergrösserten Blättern und

1 Bäume werden nur in den Vordergrund, nie in die Ferne gesetzt. Von fol. XVIII (Taf. 35) bis fol. XXVIII (Taf. 48)

fehlt die Vegetation vollständig auf den Hintergründen.