i6

Wolfgang Kallab.

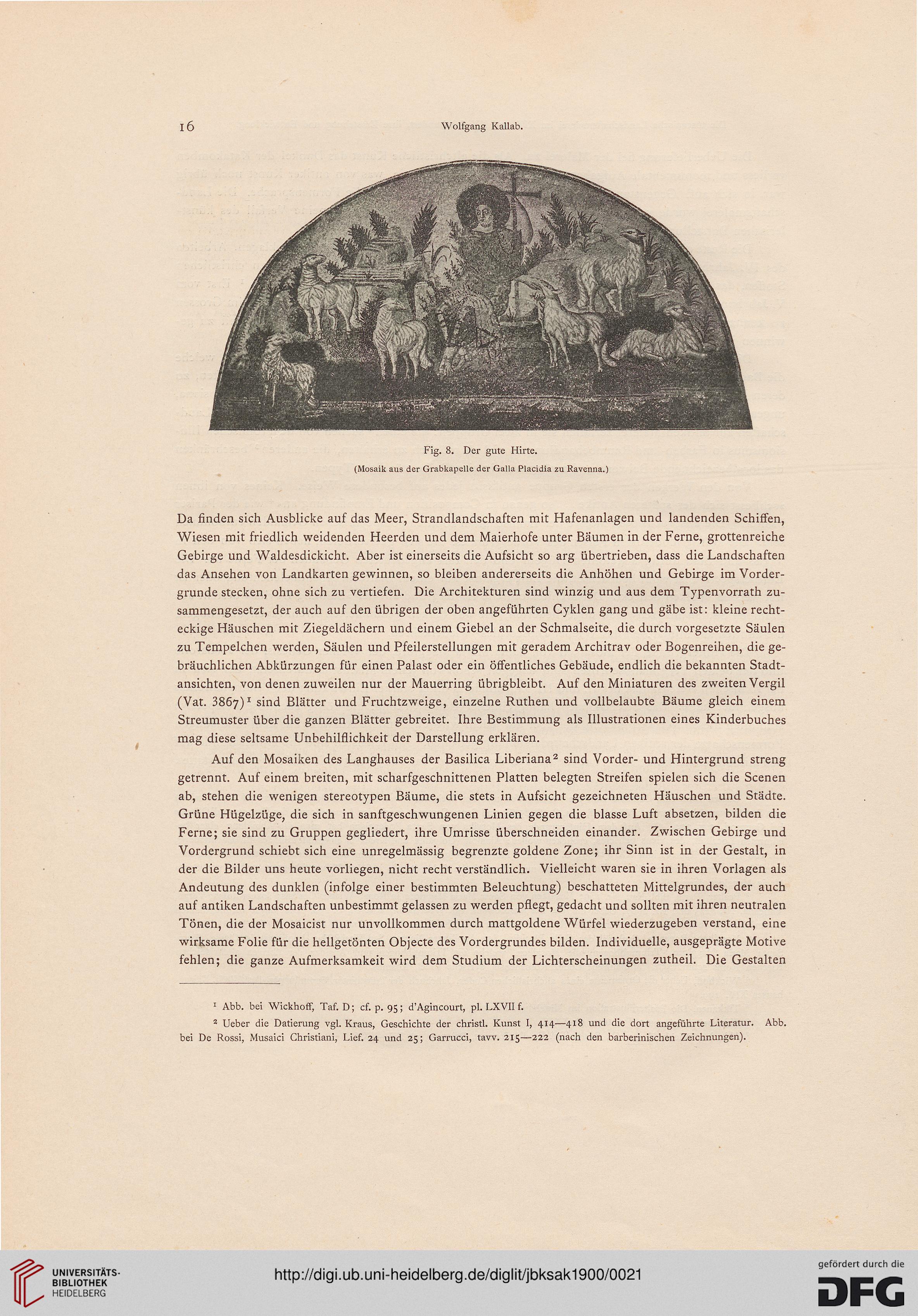

Fig. 8. Der gute Hirte.

(Mosaik aus der Grabkapelle der Galla Placidia zu Ravenna.)

Da finden sich Ausblicke auf das Meer, Strandlandschaften mit Hafenanlagen und landenden Schiffen,

Wiesen mit friedlich weidenden Heerden und dem Maierhofe unter Bäumen in der Ferne, grottenreiche

Gebirge und Waldesdickicht. Aber ist einerseits die Aufsicht so arg übertrieben, dass die Landschaften

das Ansehen von Landkarten gewinnen, so bleiben andererseits die Anhöhen und Gebirge im Vorder-

gründe stecken, ohne sich zu vertiefen. Die Architekturen sind winzig und aus dem Typenvorrath zu-

sammengesetzt, der auch auf den übrigen der oben angeführten Cyklen gang und gäbe ist: kleine recht-

eckige Häuschen mit Ziegeldächern und einem Giebel an der Schmalseite, die durch vorgesetzte Säulen

zu Tempelchen werden, Säulen und Pfeilerstellungen mit geradem Architrav oder Bogenreihen, die ge-

bräuchlichen Abkürzungen für einen Palast oder ein öffentliches Gebäude, endlich die bekannten Stadt-

ansichten, von denen zuweilen nur der Mauerring übrigbleibt. Auf den Miniaturen des zweiten Vergil

(Vat. 3867)1 sind Blätter und Fruchtzweige, einzelne Ruthen und vollbelaubte Bäume gleich einem

Streumuster über die ganzen Blätter gebreitet. Ihre Bestimmung als Illustrationen eines Kinderbuches

mag diese seltsame Unbehilflichkeit der Darstellung erklären.

Auf den Mosaiken des Langhauses der Basilica Liberiana2 sind Vorder- und Hintergrund streng

getrennt. Auf einem breiten, mit scharfgeschnittenen Platten belegten Streifen spielen sich die Scenen

ab, stehen die wenigen stereotypen Bäume, die stets in Aufsicht gezeichneten Häuschen und Städte.

Grüne Hügelzüge, die sich in sanftgeschwungenen Linien gegen die blasse Luft absetzen, bilden die

Ferne; sie sind zu Gruppen gegliedert, ihre Umrisse überschneiden einander. Zwischen Gebirge und

Vordergrund schiebt sich eine unregelmässig begrenzte goldene Zone; ihr Sinn ist in der Gestalt, in

der die Bilder uns heute vorliegen, nicht recht verständlich. Vielleicht waren sie in ihren Vorlagen als

Andeutung des dunklen (infolge einer bestimmten Beleuchtung) beschatteten Mittelgrundes, der auch

auf antiken Landschaften unbestimmt gelassen zu werden pflegt, gedacht und sollten mit ihren neutralen

Tönen, die der Mosaicist nur unvollkommen durch mattgoldene Würfel wiederzugeben verstand, eine

wirksame Folie für die hellgetönten Objecte des Vordergrundes bilden. Individuelle, ausgeprägte Motive

fehlen; die ganze Aufmerksamkeit wird dem Studium der Lichterscheinungen zutheil. Die Gestalten

1 Abb. bei Wickhoff, Taf. D; cf. p. 95; d'Agincourt, pl. LXVII f.

2 Ueber die Datierung vgl. Kraus, Geschichte der christl. Kunst I, 414—418 und die dort angeführte Literatur. Abb.

bei De Rossi, Musaici Christiani, Lief. 24 und 25; Garrucci, tavv. 215—222 (nach den barberinischen Zeichnungen).

Wolfgang Kallab.

Fig. 8. Der gute Hirte.

(Mosaik aus der Grabkapelle der Galla Placidia zu Ravenna.)

Da finden sich Ausblicke auf das Meer, Strandlandschaften mit Hafenanlagen und landenden Schiffen,

Wiesen mit friedlich weidenden Heerden und dem Maierhofe unter Bäumen in der Ferne, grottenreiche

Gebirge und Waldesdickicht. Aber ist einerseits die Aufsicht so arg übertrieben, dass die Landschaften

das Ansehen von Landkarten gewinnen, so bleiben andererseits die Anhöhen und Gebirge im Vorder-

gründe stecken, ohne sich zu vertiefen. Die Architekturen sind winzig und aus dem Typenvorrath zu-

sammengesetzt, der auch auf den übrigen der oben angeführten Cyklen gang und gäbe ist: kleine recht-

eckige Häuschen mit Ziegeldächern und einem Giebel an der Schmalseite, die durch vorgesetzte Säulen

zu Tempelchen werden, Säulen und Pfeilerstellungen mit geradem Architrav oder Bogenreihen, die ge-

bräuchlichen Abkürzungen für einen Palast oder ein öffentliches Gebäude, endlich die bekannten Stadt-

ansichten, von denen zuweilen nur der Mauerring übrigbleibt. Auf den Miniaturen des zweiten Vergil

(Vat. 3867)1 sind Blätter und Fruchtzweige, einzelne Ruthen und vollbelaubte Bäume gleich einem

Streumuster über die ganzen Blätter gebreitet. Ihre Bestimmung als Illustrationen eines Kinderbuches

mag diese seltsame Unbehilflichkeit der Darstellung erklären.

Auf den Mosaiken des Langhauses der Basilica Liberiana2 sind Vorder- und Hintergrund streng

getrennt. Auf einem breiten, mit scharfgeschnittenen Platten belegten Streifen spielen sich die Scenen

ab, stehen die wenigen stereotypen Bäume, die stets in Aufsicht gezeichneten Häuschen und Städte.

Grüne Hügelzüge, die sich in sanftgeschwungenen Linien gegen die blasse Luft absetzen, bilden die

Ferne; sie sind zu Gruppen gegliedert, ihre Umrisse überschneiden einander. Zwischen Gebirge und

Vordergrund schiebt sich eine unregelmässig begrenzte goldene Zone; ihr Sinn ist in der Gestalt, in

der die Bilder uns heute vorliegen, nicht recht verständlich. Vielleicht waren sie in ihren Vorlagen als

Andeutung des dunklen (infolge einer bestimmten Beleuchtung) beschatteten Mittelgrundes, der auch

auf antiken Landschaften unbestimmt gelassen zu werden pflegt, gedacht und sollten mit ihren neutralen

Tönen, die der Mosaicist nur unvollkommen durch mattgoldene Würfel wiederzugeben verstand, eine

wirksame Folie für die hellgetönten Objecte des Vordergrundes bilden. Individuelle, ausgeprägte Motive

fehlen; die ganze Aufmerksamkeit wird dem Studium der Lichterscheinungen zutheil. Die Gestalten

1 Abb. bei Wickhoff, Taf. D; cf. p. 95; d'Agincourt, pl. LXVII f.

2 Ueber die Datierung vgl. Kraus, Geschichte der christl. Kunst I, 414—418 und die dort angeführte Literatur. Abb.

bei De Rossi, Musaici Christiani, Lief. 24 und 25; Garrucci, tavv. 215—222 (nach den barberinischen Zeichnungen).